“Esta sentencia no borra el sufrimiento, pero es un acto de reconocimiento. Es la voz que reconoce a la sociedad colombiana y al mundo que lo que ocurrió fue injustificable e inhumano. No solo marca el cierre de un capítulo judicial, sino que abre una página nueva para la memoria, la justicia y la paz de nuestra nación”. Así prologó el magistrado Camilo Suárez la primera de las dos sentencias condenatorias que profirió la semana pasada la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial derivado del acuerdo de paz colombiano de 2016.

El martes 16 de septiembre, el brazo judicial del modelo de justicia transicional condenó a siete ex jefes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que formaron parte de su cúpula, por más de 20.000 secuestros. Dos días después, en una pensada simetría, hizo lo propio con 12 ex militares que participaron en 135 ejecuciones extrajudiciales, conocidas por los colombianos con el eufemismo de ‘falsos positivos’, en la región Caribe.

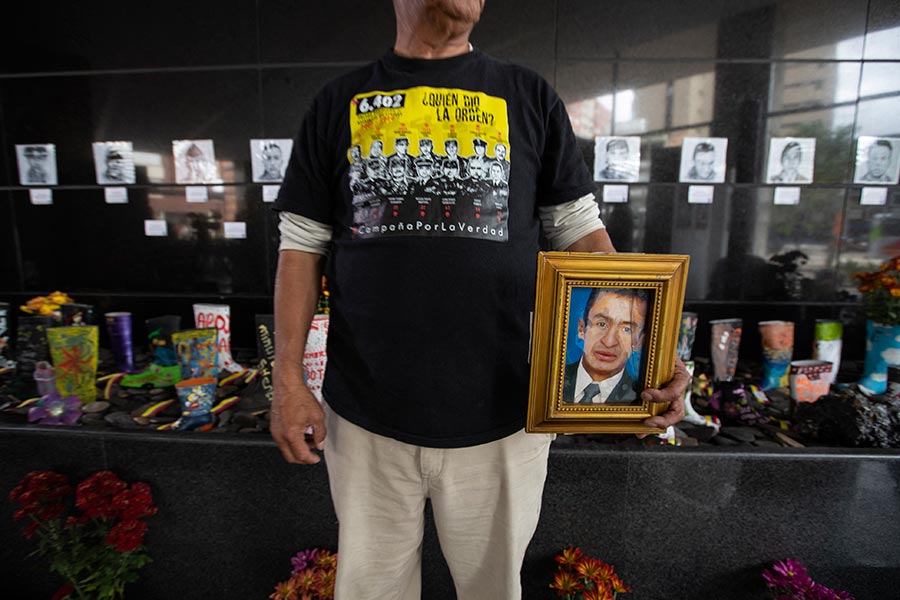

Son decisiones históricas por varios motivos. Los 19 condenados han admitido su responsabilidad en esos crímenes en conmovedoras audiencias públicas y han pedido perdón a sus víctimas tanto en público como en privado. En ese proceso los colombianos vieron a Rodrigo Londoño o ‘Timochenko’, último comandante en jefe de las FARC, decir “sentí asco de las acciones que hicimos” y al coronel Héber Hernán Gómez Naranjo lamentar “los frutos malditos de una oscura alianza” con paramilitares. Ambos, ex guerrilleros y militares, fueron condenados por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, las calificaciones jurídicas de mayor reproche a nivel internacional.

Esto hace que sean el logro más tangible hasta ahora de la innovadora fórmula transicional colombiana, que privilegia la satisfacción de los derechos de las víctimas por encima de las penas carcelarias. Si bien su anuncio calmó muchas de las preocupaciones que se incubaron durante la larga espera, todavía dejan preguntas cruciales abiertas, incluyendo en qué condiciones serán recluidos y si eso cumple el componente restrictivo que deben tener las sanciones. De la respuesta a estas inquietudes puede depender la legitimidad que estas decisiones tengan a largo plazo entre los colombianos y de si el modelo colombiano seguirá siendo un referente –y un camino posible para cerrar conflictos- en el mundo.

“La enorme gravedad de los crímenes juzgados”

En los dos fallos, la sección superior de la JEP validó los hallazgos que los equipos liderados por los magistrados Julieta Lemaitre y Oscar Parra plasmaron en las detalladas imputaciones presentadas en 2021. Subrayó que las FARC secuestraron a miles de personas buscando rescates económicos, presionar un canje por guerrilleros encarcelados y reafirmar su control social y territorial, infligiéndoles tratos degradantes durante el cautiverio y causando enorme sufrimiento a sus familiares. Asimismo, reiteró que militares asesinaron a civiles indefensos y vulnerables –primero habitantes locales y luego personas de otras ciudades engañadas con falsas ofertas de trabajo- para pasarlos falsamente por guerrilleros muertos en combate para inflar sus logros.

Estas condenas eran la pieza que aún faltaba de la innovadora fórmula transicional colombiana, que se centra en investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Lo hace mediante un sistema de dos carriles y sanciones que combinan dos tipos de finalidades: el castigo y la reparación del daño. Los perpetradores que reconocen su responsabilidad, aportan verdad y reparan a sus víctimas pueden optar por una sanción más benévola de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad en un entorno no penitenciario, mientras los que deciden no hacerlo se exponen a penas más largas y carcelarias.

A la ex cúpula de las FARC, la JEP le impuso el tope alto de esa sanción: 8 años durante los cuales deberán trabajar en proyectos para reparar el daño que causaron. Lo hizo en virtud de “la enorme gravedad de los crímenes juzgados y la alta posición de liderazgo, mando y control que tenían los sancionados en la organización armada, lo que aumentó su culpabilidad y, en consecuencia, su responsabilidad”. A los militares les impuso desde cinco y medio hasta ocho años, dado que algunos ya habían estado en prisión.

El primer resultado del carril adversarial debería conocerse en octubre. Tras un año y catorce audiencias, otra sección del mismo tribunal decidirá si el coronel Hernán Mejía, quien fue imputado en el mismo subcaso Caribe de falsos positivos pero optó por no admitir su rol e ir en vez a un juicio adversarial, es condenado a hasta 20 años de prisión o si lo absuelve.

Una demora inexplicable

Los históricos fallos llegaron siete años después de que la JEP abriera sus puertas, un tiempo que quizás no es largo comparado con los ritmos de la Corte Penal Internacional (CPI) o de tribunales de la ONU como los de Ruanda o la antigua Yugoslavia. Pero que, sin embargo, resulta difícil de entender para un tribunal que ya ha acusado a 251 personas y que, en los casos de secuestro y de falsos positivos, había presentado sus imputaciones originales hace cuatro años y medio.

De hecho, el tiempo entre el momento en que estas acusaciones grupales quedaron en firme (lo que la JEP llama ‘resoluciones de conclusiones’) y las condenas fue más largo que el que le tomó a los equipos de la Sala de Reconocimiento investigar y construir los casos. Algo paradójico dado que las ventajas del modelo colombiano eran, siguiendo el consejo de la ex fiscal internacional Louise Arbour, incentivar el reconocimiento de los perpetradores y desentrañar los patrones de macro-criminalidad en vez de abordar caso por caso, para acortar los procedimientos y lograr verdades judiciales que tocan a más víctimas.

Proyectos para reparar los daños causados

La JEP detalló con claridad, por primera vez, cómo funcionará el componente restaurativo de sus sanciones. Los siete ex jefes guerrilleros y los doce militares condenados, “en lugar de permanecer inactivos tras las rejas (…) trabajarán activamente en la reconstrucción del tejido social y la reparación del daño”.

Lo harán en proyectos consultados con las víctimas y que guardan relación con sus crímenes, que el tribunal llama “el corazón de la sanción propia”. Los ex miembros de FARC deberán buscar a las personas que aún siguen desaparecidas, educar en el riesgo de minas antipersonal, trabajar en restauración ambiental y apoyar iniciativas de memoria, incluyendo instalar baldosas honrando a las víctimas de secuestro, similares a los adoquines dorados en ciudades alemanas que conmemoran a los muertos en el Holocausto. Los militares lo harán en infraestructura comunitaria, programas de memoria y proyectos productivos con sus víctimas, incluyendo indígenas de los pueblos wiwa y kankuamo, y afrodescendientes del Consejo Comunitario Kusuto MaGende. En palabras de la JEP, la idea es “trabajar directa y sostenidamente en la reparación de las víctimas”, en vez de “sufrir una pena privativa de libertad pasiva”.

En ambos casos, la JEP permitió un descuento del tiempo de la sanción. A los ex guerrilleros les permitió descontar de esa obligación de reparación el tiempo que invirtieron en acciones restaurativas similares previo a su condena. Aplicando una fórmula de un día descontado por cada dos usados en estas iniciativas, la JEP autorizó a la mayoría a descontar siete meses y a uno de ellos, Jaime Parra el ‘Médico’, once. A algunos militares les impuso sanciones restaurativas más cortas porque estuvieron detenidos en la justicia ordinaria.

Para todos los sancionados, estos beneficios están condicionados a que en efecto participen en los proyectos restaurativos, sigan aportando verdad y no vuelvan a delinquir – lo que el acuerdo de paz llama el ‘régimen de condicionalidad’. Sus sanciones, dice la JEP, buscan “no beneficiar a los perpetradores con penas reducidas, sino optimizar los derechos de las víctimas en un contexto transicional diferente al de la justicia retributiva clásica”.

Pese a que la JEP se ha quejado de las dificultades para financiar estos proyectos y a coordinar con el Gobierno para ponerlos en marcha, más aún en un año en que Colombia perdió millonarios recursos de cooperación internacional, decidió crearlos desde cero en vez de apelar a medidas de reparación colectiva resultantes del acuerdo de paz o de la Ley de Víctimas de 2011 que ya están andando. Estos incluyen los planes de retorno y de reparación colectiva de víctimas, así como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que fueron diseñados con 300 mil víctimas y habitantes de los municipios históricamente más golpeados por la guerra.

“Hay un sinnúmero de razones para que esa sea la opción: están en las regiones donde hubo las mayores afectaciones por el conflicto, ya son el resultado de haberle preguntado a las comunidades y a las víctimas, y fueron el resultado de una enorme inversión estatal en tiempo y recursos. Los tres tienen rutas ya probadas”, dice Emilio Archila, ex consejero de implementación del acuerdo que lideró su planificación durante cuatro años.

¿Qué tanto se pueden mover los condenados?

Donde están las mayores dudas es en el componente retributivo de la sanción, que el acuerdo de paz llamó ‘restricción efectiva de la libertad’. Es un término ambiguo que buscaba diferenciarlo de una prisión ordinaria al tiempo que cumplir la obligación del Estado colombiano, bajo el derecho internacional y su propia legislación, de aplicar sanciones efectivas para crímenes atroces.

Las dos sentencias estipulan que los condenados verán una “restricción de sus derechos y libertades”. Serán monitoreados por un comité tripartito: la secretaría ejecutiva del tribunal hará el trabajo diario, la sección del mismo que emitió las sentencias hará seguimiento judicial y la misión especial de Naciones Unidas en Colombia será garante. Esa vigilancia se hará mediante visitas in situ y con un “dispositivo electrónico no invasivo (tipo PDA)”, con funciones de georreferenciación y geocercas para alertar si salen de un determinado perímetro. En palabras del presidente del tribunal Alejandro Ramelli, “no se trata de un trámite: son sancionas vigiladas por la JEP y la comunidad internacional, así como por las comunidades donde se desarrollen estas sentencias”.

Aunque las sentencias dicen repetidamente que cumplen con estándares internacionales, este esquema deja inquietudes importantes. La sentencia contra las FARC habla de un “perímetro autorizado”, pero en ningún momento detalla cuál será. Eso va en contravía del acuerdo de paz y la ley procedimental de la JEP, que le ordenaban fijar “de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados durante los periodos horarios de ejecución y cumplimiento de las sanciones propias del Sistema, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las zonas veredales transitorias de normalización” en las que hicieron la dejación de armas. Esas áreas tenían entre 5 y 15 hectáreas.

En cambio, el fallo contra los ex militares aporta más detalles sobre la restricción, mencionando la extensión de las zonas veredales y explicando que “se ubicarán en el municipio más cercano al lugar donde se desarrollará el proyecto” restaurativo y que “no podrán cambiar de ciudad o municipio de residencia sin el conocimiento y la autorización previa por parte de esta Jurisdicción”. En caso de no tener una residencia, podrán cumplir esas mismas condiciones en una unidad militar.

Esta falta de claridad sobre la restricción, sobre todo de los ex FARC, significa que hay un riesgo de que la JEP podría no cumplir con su obligación de que las “sentencias impuestas (…) enunciarán de manera precisa el contenido de la sanción, lugar de ejecución de la sanción, así como las condiciones y efectos de las sanciones por los delitos no amnistiables”. Tampoco está claro si esa diferencia incumple la norma de la ley procedimental de el tratamiento penal para las FARC y agentes del Estado sea “equitativo, equilibrado y simultáneo”.

A eso se suma que ninguno de los fallos deja claro si los aparatos de vigilancia son brazaletes que se llevan en el cuerpo o beepers que cargan, solo que “deberán ser usados de manera permanente hasta que termine su sanción”. Y que, al asumir la secretaría ejecutiva de la JEP el grueso del trabajo de monitoreo, no es claro qué pasará al llegar a la fecha de cierre del tribunal especial en 2034 (sobre todo con todas las sentencias que aún faltan).

Sí a la participación en política

Un derecho que la JEP decidió no limitar es el de la participación política, un debate que la ha acompañado desde que antiguos guerrilleros empezaron a llegar a cargos de elección popular. Al final decidió que las sanciones son compatibles con el ejercicio de funciones públicas, con dos reglas: la actividad política no puede usarse para emitir “discursos negacionistas o revictimizantes” y, en caso de tensión entre una y otra, primará la sanción. Solo que, en ausencia de un perímetro claro, no es posible determinar dónde se pueden hacer actividades políticas compatibles con la sanción. Y dado que el tribunal ponderó la participación política con la sanción especial en general y no con las sanciones particulares que impuso en este caso, no es claro cómo se define cuándo hay una incompatibilidad y si es en los lugares físicos o en los horarios de cumplimiento de los trabajos reparadores.

Esa decisión beneficia en el corto plazo a los ex FARC Julián Gallo y Pablo Catatumbo Torres, hoy senadores por el partido Comunes en virtud de las provisiones de participación política del acuerdo de paz que les dieron diez escaños en el Congreso durante dos periodos legislativos (que terminan en julio próximo), así como a otros dos ex jefes guerrilleros, Pedro Baracutao y Jairo Cala, que también son legisladores y están imputados en otros casos. A largo plazo, les permite a todos lanzarse a cargos de elección popular en las elecciones del 2026.

El legado del modelo colombiano

El aterrizaje definitivo de esa restricción efectiva de la libertad para los 19 condenados puede ser determinante para que las sanciones impuestas a los ex jefes guerrilleros y militares sean bien recibidas a largo plazo por las víctimas y la sociedad colombiana.

Es una tarea que arranca difícil. Dos encuestas, hechas por los politólogos Sandra Botero y Juan Carlos Rodríguez Raga con cinco años de diferencia, preguntaron a más de 1.500 colombianos por un hipotético personaje culpable de homicidio que recibía detención domiciliaria y trabajaba en desminado humanitario. En ambos escenarios, un mayor número de encuestados valoró mejor un enfoque punitivo de pena carcelaria que una sanción más leve pero con enfoque restaurador.

También por fuera del país ha habido advertencias. Karim Khan, el fiscal (hoy suspendido) de la CPI, estipuló en el ‘acuerdo de cooperación’ con el que cerró su investigación preliminar sobre Colombia en 2021 que podría reversar su decisión si hubiese “cualquier cambio significativo en las circunstancias”. Entre los escenarios sobre los que advirtió está “la aplicación de sanciones penales efectivas y proporcionadas de naturaleza retributiva y reparadora”.

Para sumarle otra complejidad, a ocho meses de las próximas elecciones presidenciales, las sanciones de la justicia transicional podrían volver a ser saco de boxeo político. El expresidente Álvaro Uribe, recientemente condenado en primera instancia por soborno de testigos, reactivó sus ataques contra la JEP, acusándola de forzar a militares a “declarar delitos no cometidos” y proponiendo para ellos una revisión en la justicia ordinaria con penas de hasta cinco años.

De las claridades que dé el tribunal especial a estas dudas puede depender que, como dijo la magistrada Ana Manuela Ochoa -kankuama como muchas de las víctimas de falsos positivos- antes de guardar simbólicamente la segunda sentencia en una mochila indígena, “la justicia transicional y prospectiva que implementa la JEP no solo sirve para responder al pasado, sino también como punto de partida para impulsar reformas y garantizar la no repetición”.

Los 7 líderes de las FARC condenados a 8 años

- Rodrigo Londoño, alias Timochenko

- Pablo Catatumbo Torres

- Pastor Alape Lascarro

- Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez

- Rodrigo Granda

- Jaime Alberti Parra, alias Médico o Mauricio Jaramillo

- Julián Gallo, alias Carlos A Lozada

Los 12 miembros del ejército nacional condenados

- Guillermo Gutiérrez Riveros, mayor (8 años)

- Heber Hernán Gómez Naranjo, coronel (6 años y 5 meses)

- Efraín Andrade Perea, sargento (6 años y 1 mes)

- Manuel Valentín Padilla Espitia, sargento (8 años)

- Carlos Andrés Lora Cabrales, teniente (5 años y 10 meses)

- Eduart Gustavo Álvarez Mejía, subteniente (8 años)

- José de Jesús Rueda Quintero, sargento (6 años y 11 meses)

- Elkin Leonardo Burgos Suárez, subteniente (5 años y 7 meses)

- Elkin Rojas, cabo (6 años y 1 mes)

- Juan Carlos Soto Sepúlveda, soldado (6 años y 7 meses)

- Yeris Andrés Gómez Coronel, soldado (7 años y 7 meses)

- Alex José Mercado Sierra, soldado (6 años)