“¿Por qué a mí, si yo era un médico, un líder social, una persona que prestaba un servicio a una comunidad que se manifestó pidiendo mi liberación, donde yo era el único que hacía ecografías?” La pregunta de Guillermo León Molina, médico cirujano que dirigía el hospital de Supía cuando fue secuestrado en 1998 por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), retumbó en el auditorio de la Universidad Eafit en Medellín.

Minutos más tarde, Ovidio Mesa –conocido como ‘Anderson’ en esa guerrilla- se hizo cargo del crimen. “Fue secuestrado bajo el mando mío”, repuso. Confirmó que lo raptaron por lo que llamó “malas informaciones” sobre su supuesta solvencia económica. Admitió que aún así cobraron un rescate a su familia y que, en el momento del pago y de liberarlo tras cuatro meses de cautiverio, raptaron a su hija Lina María de 16 años para poder cobrarles de nuevo. “Una menor de edad, secuestrada, cuidada por hombres armados, como objeto de mercancía a cambio de dinero”, le dijo. “Me pesa que como comandante no miré la parte humana”.

Luego Martín Cruz Vega, otrora ‘Rubín Morro’, le dijo que conocía bien el pueblo de Supía. “Sé la pobreza que encarna, lo que vale un pasaje a Pereira o Manizales. Fue, como dice don Guillermo León, un daño social de la mayor repercusión humana”, señaló, desgranando la lista de daños irreparables que causaron a la familia Molina: el engaño que resultó en un segundo secuestro de dos meses más, el desplazamiento forzado, la suspensión del ejercicio de su profesión, la impotencia de una comunidad que se quedó sin una atención médica que pagaba hasta con mangos y gallinas. “Nos ensañamos con nuestros propios vecinos”, admitió.

Ese intercambio ilustra un aspecto novedoso de la investigación sobre secuestro que avanza desde hace cinco años en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el brazo judicial de la justicia transicional colombiana resultante del acuerdo de paz de 2016, pero que todavía no es muy visible para la mayoría de colombianos.

Hace tres años, cuando decenas de víctimas de secuestro se vieron cara a cara y en público por primera vez con quienes fueron los máximos jerarcas de las FARC, éstos reconocieron con gravedad sus “vejámenes” y “niveles de inhumanidad”. Pero, aunque ellos habían sido quienes aprobaron e hicieron cumplir lo que un imputado llamó “la maldita política del secuestro”, con frecuencia no estaban en capacidad de responder preguntas puntuales de sus víctimas, como qué historias contaba un padre sobre sus hijos o dónde está un familiar que no liberaron.

Ahora que son los antiguos mandos de estructuras regionales de esa guerrilla -también imputados como máximos responsables- los que enfrentan a sus víctimas como parte del proceso judicial, sus respuestas se acercan de forma más tangible a los sufrimientos y las vivencias de aquellos a quienes secuestraron y sus familiares. Al fin y al cabo, ellos son quienes dieron las órdenes concretas de plagiar a alguien, los tuvieron cautivos en sus unidades o daban instrucciones por radio sobre la suerte que les esperaría. Son aún muchas las preguntas sin respuesta, pero esa proximidad está permitiendo diálogos que las víctimas veían imposibles hasta hace apenas unos años.

“Cuarenta años tarde”

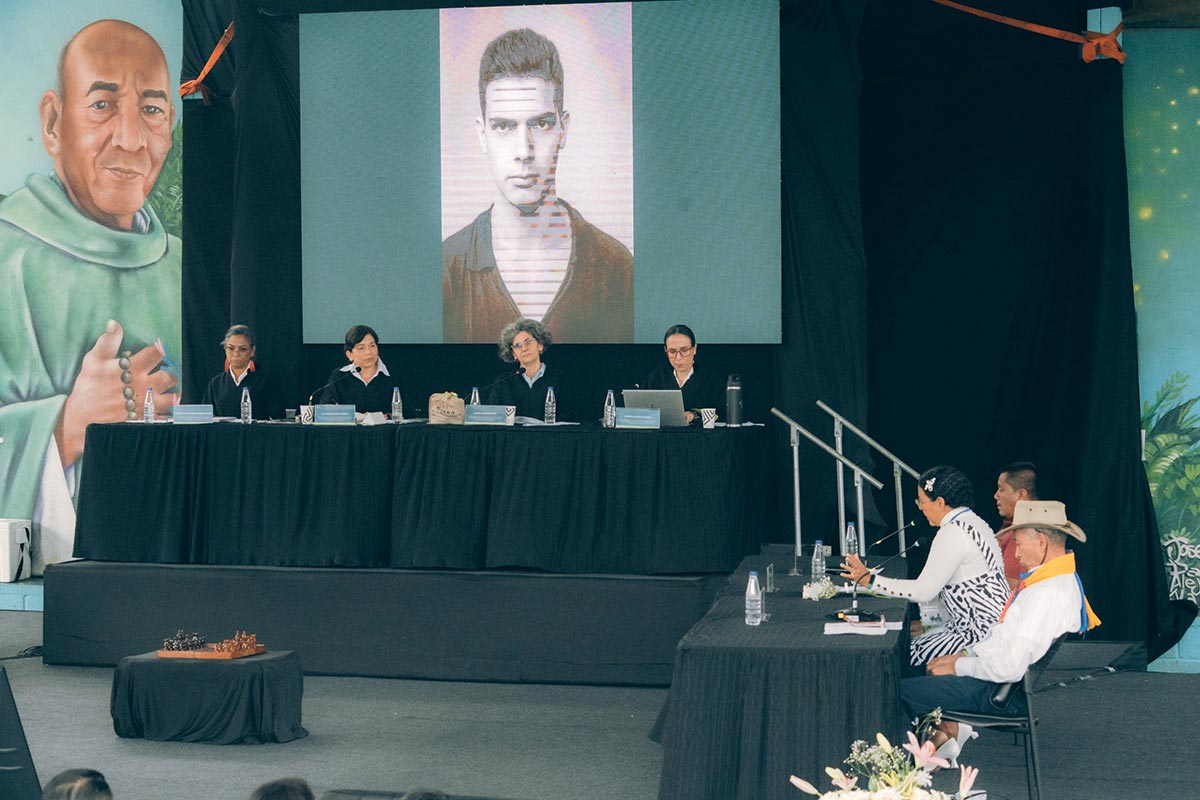

Uno por uno, siete altos mandos del Bloque Noroccidental de las FARC, que operó en las escarpadas montañas de los Andes occidentales y centrales, asumieron su rol en una práctica que la JEP calificó como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. Frente a un centenar de víctimas, primero en el pueblo montañoso de Caicedo y luego en Medellín, reconocieron los secuestros para financiar la guerra, los que buscaban forzar al gobierno a liberar guerrilleros presos y los que apuntalaban su control territorial. Es decir, las tres políticas criminales que han identificado la magistrada Julieta Lemaitre y su equipo en el macro-caso sobre uno de los delitos más emblemáticos de un conflicto armado se prolongó medio siglo.

“Soy culpable de haber implementado esas políticas. Reconozco todos los daños causados a las personas que secuestramos: el maltrato, la mala alimentación, los proyectos de vida truncados, muchos desaparecidos que no volvieron a llegar a sus casas. Cuántos hijos se quedaron esperando al padre o padres esperando a los hijos, cuántas madres que les tocó hacer de papá y mamá para sacar adelante a sus familias”, dijo Rodolfo Restrepo, quien fue guerrillero durante cuatro décadas bajo el alias ‘Víctor Tirado’.

Mediante tanto discursos preparados como respuestas espontáneas, los siete imputados fueron replicando a las inquietudes y peticiones de 15 víctimas. Unos lo hicieron de forma más bien mecánica, como llenando una lista de chequeo de obligaciones legales: “cometimos delitos no amnistiables”, “fueron hechos de la mayor gravedad”, “quiero ser enfático en reconocer mi responsabilidad por línea de mando”. Otros como Restrepo lo hicieron mirando a sus víctimas, reconociendo verdades tan crueles como que “fueron muchos los pobres que cogimos, torturamos e hicimos sufrir a ellos y sus familias, para más tarde ver que no tenían con qué pagar, con lo que tocaba desaparecerlos o soltarlos”. Verbalizaron verdades obvias para los colombianos, pero difíciles de pronunciar para ellos, como que esos crímenes les hicieron perder toda legitimidad social. Como diría Cruz Vega, “fueron 40 años tarde que llegué a esta civilidad”.

Estas audiencias púbicas aún son una escena inusual en Colombia. Era apenas la cuarta ocasión en que ex jefes o integrantes de la guerrilla se dirigían públicamente a sus víctimas de secuestro para reconocer su responsabilidad en al menos 21.396 secuestros entre 1990 y 2015. Reconocer los crímenes es uno de los compromisos fundamentales -junto con aportar verdad y reparar a sus víctimas- para recibir una sanción más benévola de 5 a 8 años en un entorno no carcelario, en vez de una pena de cárcel de hasta 20 años. La primera audiencia pública fue hace tres años en Bogotá, cuando Rodrigo Londoño o ‘Timochenko’ -último comandante en jefe de esa guerrilla- dijo que “sentí asco de las acciones que hicimos”. Le siguieron diez ex mandos del Comando Conjunto Central en Ibagué en mayo de 2024 y siete mandos del Bloque Occidental en Cali en noviembre pasado. Aún restan cuatro estructuras regionales más de FARC por hacerlo.

“Una herida que llevo en el alma y que no cicatriza”

Con una mezcla de emotividad y dignidad, las quince víctimas fueron poniendo palabras a los desgarros y traumas más profundos que les dejó el secuestro. Luis Honorio Pacheco, un soldado que estuvo tres años en cautiverio, contó que no le entregaban todas las cartas que enviaban sus familiares y que, dos décadas después, sueña que la guerrilla lo va a matar. El policía Máximo Quiroz relató que dormían amarrados al lado de campos minados y usó la expresión “campo de concentración” para describir los espacios físicos de cautiverio que los ex FARC llaman “comisiones de cuido”.

El líder indígena Darío Arias Domicó narró como la guerrilla acusó a su padre Solangel, gobernador del resguardo embera katío del Alto Sinú, de ser colaborador de los paramilitares antes de torturarlo y asesinarlo. Irónicamente, los paramilitares lo acusaban de colaborar con la guerrilla (y un año atrás habían asesinado a su cuñado Kimy Pernía). Nicolás Humberto Duque contó que a su esposa le tocó “negociarme como un bulto de papas, no como el padre de nuestros hijos de uno y tres años”.

Beatriz Carmona relató la triple tragedia que sacudió a su familia en julio de 1996, cuando las FARC secuestraron a Reinaldo, Daniel y Albeiro Correa, tres hermanos que trabajaban en una empresa de construcción civil en Mutatá. El mayor tenía 22 años y el menor, su pareja, recién había cumplido 18. Los tres, ennoviados con tres primas, estaban a semanas de ver a sus hijos nacer casi al tiempo. Daniel había fabricado los pañales de tela que usarían. “Quiero pedirles con toda la fuerza de mi dolor que esclarezcan la ubicación del lugar donde dejaron sus cuerpos”, les urgió Beatriz, quien no supo sino hasta este año que los habían asesinado el mismo día de su rapto.

Todos ellos son dolores intensos, en ocasiones muy privados y, hasta ahora, poco reconocidos por sus victimarios. En palabras del policía Máximo, “en mi familia no hablamos del secuestro: es, como cantaba Diomedes Díaz, una herida que llevo en el alma y no cicatriza”.

Verdades fragmentarias que emergen

A medida que el macro-caso ha ido bajando de la cúpula nacional de las FARC (imputada en 2021 y con audiencia pública en 2022) a sus mandos regionales, lo que ha perdido en visibilidad mediática lo ha ganado en cercanía a la experiencia de las víctimas a nivel local.

Martín Cruz Vega pidió la palabra para reconocer que ordenó secuestrar a transportadores como Luis Eduardo Flórez para forzarlos a llevar guerrilleros armados y armamento en sus camiones. “Reconozco hoy que los obligamos a un trabajo forzado en contra de su voluntad y que no debió pasar. Eso generó estigmatización, porque la misma población comenzó a decir que eran colaboradores de la guerrilla. Reconozco que lo ordené”, dijo.

Hubo mea culpas sobre secuestros cuyas víctimas directas no estaban presentes, como el sonado caso del cabo policial José Norberto Pérez. Las FARC lo mantuvieron secuestrado pese a los ruegos públicos de clemencia de Andrés Felipe, su hijo de 12 años enfermo de un cáncer terminal. Murió sin que sus súplicas tuvieran respuesta y, tres meses después, las FARC asesinaron a su padre. Al inicio de la audiencia, varios ex jefes guerrilleros justificaron que habían elevado el caso a sus superiores pero que ‘Iván Márquez’ - el jefe negociador de la guerrilla en La Habana que terminó abandonando el acuerdo de paz y retomando las armas – ordenó no soltarlo. Con más autocrítica, Jesús Mario Arenas –alias ‘Marcos Urbano’- reconoció que “no hicimos mayor esfuerzo en insistir en que pudiera salir, eso lo llevamos dentro”. Tras una pausa amplió su reflexión: “los inamovibles en la guerra son los que llevan a tragedias”.

El propio lugar donde se llevó a cabo el primer día de la audiencia era altamente simbólico. No solo era la primera en un municipio pequeño fuertemente azotado por la guerra y hoy conocido por su cultura de la no violencia, sino que fue allí donde las FARC secuestraron en 2002 al gobernador departamental Guillermo Gaviria y a su asesor de paz, el ex ministro de defensa Gilberto Echeverri. Habían llegado hasta el pequeño puente a la entrada del pueblo en medio de una marcha pacífica exigiendo a la guerrilla que permitiera a los campesinos transitar la vía que comunica al pueblo con el resto del país y sacar su café especial al mercado. Tras un año de cautiverio, la guerrilla los asesinó a ambos y a ocho militares.

“La marca de la violencia sexual nos queda a nosotros también”

En estas audiencias regionales, los mandos locales han reconocido comportamientos que antes minimizaban. Primero admitieron las torturas y tratos crueles a los secuestrados y el sufrimiento de sus familiares. Más recientemente, incluyendo en el coliseo de Caicedo con los rostros pintados de Gaviria y Echeverri como telón de fondo, empezaron a admitir sin ambages que muchas víctimas sufrieron violencia sexual en el cautiverio.

Rolando Chica relató como la toma guerrillera del corregimiento de Puerto Libertador donde era policía en 2006 significó, en sus palabras, “la destrucción de mi vida”. “Miren todo el dolor que me ha tocado vivir”, les dijo y procedió a contar con voz entrecortada que fue violado en repetidas ocasiones, para luego -ya en libertad- ser estigmatizado por ello en la institución pública en la que trabajaba y de la que fue retirado sin mayor explicación.

Ángela Damaris Díaz narró un calvario de 24 horas en el que fue violada por al menos tres hombres, solo por el hecho de haber tenido una hija con un policía en su pueblo de Argelia. “Guardé silencio por más de 20 años. No quería que nadie se enterara, tenía mucha vergüenza. Pasé estos 20 años en soledad, sobreprotegiendo a mi hija para que no le pasara lo mismo que a mí”, les dijo. Aunque muchos ex FARC siguen insistiendo que la violencia sexual estaba prohibida en la guerrilla y fusilaban a quienes la cometieran, hoy admiten de manera más clara que ocurría. “Para mí es difícil aceptar la violación sexual porque entré a la guerrilla buscando un ideal, pero la guerra nos transformó. Sentí vergüenza que hombres nuestros, milicianos o guerrilleros, cometieran eso ahí en Argelia, un pueblo donde teníamos mucho control”, le dijo Jesús Mario Arenas. “Esa marca nos queda a nosotros”.

“Lo dejamos libre muy ligero”

Pese a los avances, también hubo momentos en que los imputados parecían no dimensionar la magnitud del sufrimiento que ocasionaron.

Con gestos propios de un orador, casi como si se hubiera preparado toda la vida para ese momento, el fiscal Milton Rodríguez relató que fue secuestrado al conducir al pueblo de Cañasgordas a investigar un feminicidio. Lo eligieron al azar en un retén ilegal que las FARC llamaba ‘pesca milagrosa’, pero decidieron mantenerlo cautivo para forzar un canje al darse cuenta de que era funcionario público. Estuvo secuestrado un mes y vivió durante años con zozobra a raíz de su decisión, por ética personal, de no cumplir la orden de llevar un mensaje a los medios de comunicación. Ese miedo lo llevó a no posesionarse en un cargo que ganó en concurso público, porque temía ser asignado a algún pueblo donde la guerrilla mandaba.

“Quiero que reconozcan que mi secuestro fue por ser fiscal y servidor público, que afectaron la administración de justicia en el territorio, que robaron el computador con el caso que llevaba”, les dijo, subrayando que era un profesional humilde y forjado a pulso que había estudiado con líderes reconocidos de izquierda como Jaime Pardo Leal y Eduardo Umaña Mendoza. Visiblemente molesto, dijo que era falsa la versión sostenida por uno de los imputados de que el motivo de su secuestro había sido una decisión cuando era juez en Urabá de dejar en libertad a un grupo de guerrilleros que luego fueron asesinados por los paramilitares.

Yoverman Sánchez, antes ‘Manteco’, empezó asumiendo su rol en el secuestro de Milton. “Soy el principal responsable de su secuestro, porque era mi segundo al mando. Le reconozco que que acabamos con su tranquilidad, que afectamos su carrera profesional y dañamos su vida familiar”. Pero acto seguido le dijo que “no le podemos reconocer” que lo hubiesen declarar objetivo militar, aunque entendía su miedo. Tras un soliloquio surreal sobre cómo los funcionarios judiciales en Colombia revictimizan a muchas víctimas y una contrapregunta de la magistrada Marcela Giraldo sobre la insistencia de su víctima de jamás haber sido juez, Sánchez admitió que no era cierto. “Pero Milton, usted trabajó en Turbo [en Urabá] en 1997”, le espetó, dejando en el aire parte de la falsa acusación. Y remató: “a usted lo dejamos libre muy ligero”, como si el sufrimiento de un secuestrado se midiese solo en años y no en meses.

Un ajedrez y un cajón de madera

Entre tanto dolor, también hubo espacio para la catarsis. El sargento Heriberto Aranguren narró como estuvo encerrado con otros cuatro soldados durante dos años en lo que describió como “un cajón de madera” de tres metros cuadrados. Un espacio tan estrecho, explicó, que generó condiciones muy difíciles de higiene y convivencia, hasta que todos sus compañeros de cautiverio fueron liberados y él no por tener rango.

Su estrategia íntima de resistencia en ese momento, pero también más adelante al ser sumado al grupo del gobernador Gaviria y el ex ministro Echeverri, fue tallar ajedreces. Esculpió más de cien. Uno de ellos, sus piezas marrones brillantes labradas en madera de chonta, estaba allí en el espacio entre él y los siete imputados a quienes habló, firmado por sus compañeros de secuestro asesinados.

“Ese día que me quedé solo decía, ¿por qué, Dios mío, por qué? Pero no era por qué, sino para qué. Y ese para qué es estar hoy acá contando lo que me sucedió”.