Près de vingt ans après la fin de la guerre civile au Népal, les familles des victimes se sentent oubliées, et placent leurs derniers espoirs dans le gouvernement provisoire issu des récentes émeutes.

"Les Premiers ministres se sont succédé mais aucun ne s'est emparé de notre problème", se désole Sunamati Chaudhari.

A 62 ans, elle continue à se battre pour obtenir la vérité sur la disparition de son mari, un professeur d'anglais arrêté il y a 22 ans par l'armée, au plus fort de l'insurrection maoïste qui a conduit à l'abolition de la monarchie en 2008.

"Nous avons exploré toutes les pistes pour le retrouver. Nous sommes allés au tribunal, avons sollicité l'aide d'organisations et même celle du Haut-commissariat de l'ONU pour les droits de l'Homme à Genève", explique la sexagénaire.

La guerre civile (1996-2006) a fait plus de 16.000 morts et 1.400 disparus et les familles des victimes, tant des forces de sécurité que des insurgés maoïstes, restent en quête de vérité et de justice.

Près de deux mois après les manifestations réprimées dans le sang qui ont causé la chute du Premier ministre KP Sharma Oli, les familles sont partagées entre espoir de justice et crainte de retomber dans l'oubli.

- Douloureux souvenirs -

"La Première ministre (Sushila Karki) et le ministre de l'Intérieur actuels sont tous deux des défenseurs des victimes de crimes de guerre", veut croire Niranjan Kumar Chaudhari, 46 ans.

Mais cet homme dont le père, enseignant, a disparu en 2001 après avoir été arrêté par des militaires a conscience que "la situation politique est volatile".

Depuis les violentes émeutes des 8 et 9 septembre derniers, qui ont fait au moins 76 morts, les familles des manifestants tués réclament à leur tour que justice soit faite.

Ces violences ont ravivé de douloureux souvenirs chez les personnes qui attentent depuis près de deux décennies que les autorités instruisent enfin les dossiers liés aux crimes de guerre.

Mais elles redoutent de passer au second plan des préoccupations de Sushila Karki, chargée de préparer les législatives en mars 2026.

"L'exécutif précédent n'a fait que des promesses et je sais qu'avec l'évolution de la situation, la priorité de l'Etat pourrait être tout autre", s'inquiète Preeti Tharu.

Cette jeune femme de 22 ans, qui n'a pas connu son père, enlevé par des insurgés avant sa naissance, craint que l'histoire ne se répète.

- "Il est déjà trop tard" -

Un sentiment partagé par Gita Rasaili, qui dirige le Réseau national des femmes victimes de conflits. Elle dit redouter que leur cause soit oubliée "car il y a maintenant de nouvelles familles de victimes et de nouveaux martyrs".

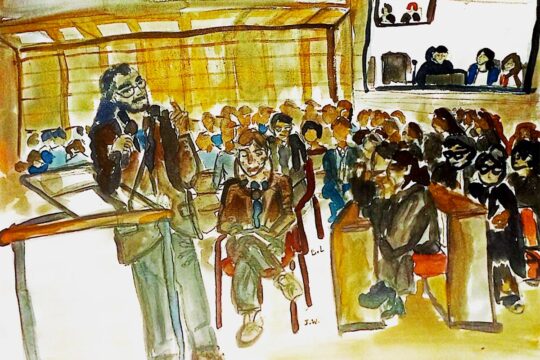

Alors cheffe de la Cour suprême, Mme Karki avait supervisé en 2017 le procès de trois soldats pour le meurtre d'une adolescente. Ils avaient été condamnés à la réclusion à perpétuité.

Depuis la création de deux commissions d'enquête en 2015, aucun dossier n'a été mené à son terme, malgré plus de 65.000 plaintes pour assassinats, viols et disparitions forcées.

En août 2024, le vote par le Parlement d'amendements à sa loi sur la justice transitionnelle adoptée après l'accord de paix de 2006 avait ravivé les espoirs des familles.

Lila Devi Gadtaula, responsable de la Commission d'enquête en charge des personnes disparues, qui a reçu 2.610 plaintes, espère boucler les enquêtes en quatre ans, en dépit de ressources limitées.

Mais pour des familles, comme celle de Mme Chaudhari, "il est déjà trop tard".

En juillet, elle et ses deux fils ont enfin procédé aux rites funéraires de son mari.