Sciences Po Paris

المقال متوفر باللغة العربية / Cet article est également disponible en Arabe sur le site du Centre syrien pour la justice et la responsabilité (SJAC).

La deuxième semaine du procès Lafarge devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris a repris mardi 18 novembre, après une pause de treize jours destinée à corriger des erreurs dans l'acte d'accusation et à délibérer sur des questions préliminaires. Le couloir d’entrée, bondé de journalistes à l'ouverture du procès, était presque désert.

Cette nouvelle phase du procès ne porte plus sur la procédure. C'est la première fois que nous entendons les prévenus s'exprimer, et leurs voix oscillent constamment entre deux tons : d'un côté, l'attitude tranchante et détachée de dirigeants d'entreprise ; de l'autre, l’insistance qu'ils n'étaient « que » des êtres humains et ne faisaient que leur travail. Tout au long de la semaine, la présidente du tribunal, Isabelle Prévost-Desprez, doit naviguer entre ces récits concurrents, chacun tirant le prétoire dans une direction différente.

Les prévenus et leurs avocats sont dispersés dans la salle, et deux nouveaux visages se détachent : Aman Al Jaoudi, citoyen jordanien, et Amro Taleb, un Syrien, tous deux absents pendant la première semaine. « Vous avez trouvé le chemin du tribunal... très bien, voyez ce que la détermination peut accomplir », leur dit la présidente en les accueillant, avec son humour acéré. C'est ainsi que commence enfin la semaine au cours de laquelle chaque accusé va témoigner.

S'adapter au lexique des entreprises

Après avoir lu l'acte d'accusation, la juge commence par présenter un aperçu de l'expansion de la cimenterie Lafarge SA, le contexte syrien plus large et un compte rendu détaillé des attentats terroristes commis sur le sol français, retraçant devant la cour plusieurs décennies de croissance de l'entreprise et la sombre chronologie de la violence djihadiste. Ce moment revêt une importance particulière : cinq jours plus tôt, Paris a commémoré le dixième anniversaire des attentats du 13 novembre, perpétrés par les mêmes groupes terroristes que la société aurait financés quelques mois auparavant alors qu'elle opérait en Syrie.

Le déroulement de cette semaine de procès n'a pas grand-chose à voir avec le profil type des affaires de terrorisme ; par contraste, la salle d'audience est remplie de discussions sur les navires, les livraisons de charbon et les tableaux de production. Nous nous glissons dans le monde des process industriels, et nous laissons dériver par le langage des opérations industrielles, nous rappelant de manière frappante la tension centrale de ce procès pour terrorisme : la collision entre la logique mathématique du profit des entreprises et les dommages humains que ces actions peuvent causer. La juge doit s'adapter au langage de la gouvernance d'entreprise. Elle répète à plusieurs reprises qu'elle est ouverte à toute correction sur la terminologie et rappelle à la salle d'audience qu'elle n'est pas spécialiste en économie.

Le premier sujet porte sur les « entités économiques » et le débat est truffé de vocabulaire technique. L'Accord sur les termes communs avec la Banque européenne d'investissement et la fusion Lafarge Holcim sont examinés en détail. Les prévenus eux-mêmes s'expriment comme des cadres supérieurs, non comme des personnes mises en cause.

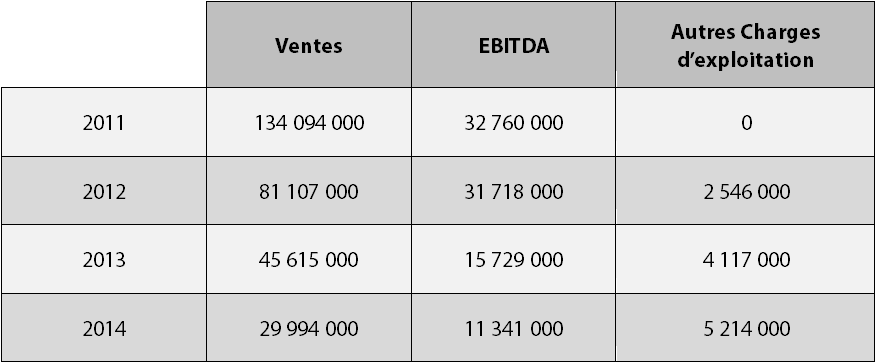

« À l’époque, la Syrie apparaissait prometteuse », déclare l'ancien PDG Bruno Lafont, se référant à 2012, un an après le début de la guerre civile, justifiant l'investissement de l'entreprise exclusivement en termes de rentabilité et d'opportunité, insistant sur ses « perspectives brillantes » malgré la guerre. Pour l'ancien directeur général adjoint Christian Herrault, la Syrie n'était pas un « pays normal », mais plutôt un terrain difficile et potentiellement lucratif, plus complexe à gérer que les marchés nationaux « normaux » auxquels il était habitué. Ces déclarations tombent alors que des tableaux comme celui-ci sont affichés sur un grand écran central, au-dessus de la tête des juges :

La place particulière des parties civiles

Cette dérive est renforcée par les équipes de défense. La salle d'audience est remplie de spécialistes de la criminalité d'entreprise, de la fraude fiscale et d'avocats de renom spécialisés dans la criminalité en col blanc. Lafarge SA est représentée par Christophe Ingrain, connu pour ses dossiers en matière de blanchiment d'argent, et Denis Chemla, co-responsable mondial des enquêtes sur la criminalité en col blanc chez Allen and Overy, un cabinet d'avocats de premier plan. Les autres avocats de la défense, dont Jean Reinhart, Jacqueline Laffont-Haïk et Mario-Pierre Stasi, sont issus du même milieu du droit des affaires, comme le souligne clairement l'une d'entre eux, Solange Doumic, en affirmant que, tout comme la fraude fiscale, le délit de financement du terrorisme ne fait pas de victimes directes et ne laisse donc aucune place légitime aux parties civiles, car celles-ci ne représentent pas « l'intérêt général ».

En 2021, à la veille du procès des attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, la Cour de cassation française a jugé que l'association de victimes Life for Paris – l'une des parties civiles au procès du Bataclan – ne pouvait pas se constituer partie civile dans le cadre de la procédure connexe pour financement du terrorisme, en raison de l'absence de préjudice direct. Ce n'est peut-être toutefois pas le cas pour les ouvriers syriens, qui affirment qu'il existe un lien direct entre le financement de Lafarge et les violences qu'ils ont subies. Quoi qu'il en soit, la procédure pénale française autorisant les demandes de partie civile jusqu'à la fin des audiences, la présidente du tribunal autorise toutes les parties civiles à présenter leurs arguments, la décision finale sur leur recevabilité étant rendue à l'issue du procès. En conséquence, plus de 200 parties civiles – associations et victimes individuelles, en Syrie et en France – peuvent encore être entendues et utiliser la salle d'audience pour décrire l'impact des actions de Lafarge. Elles occupent une position particulière, à la fois présentes mais pas pleinement reconnues.

Le responsable, c’est l’autre

L'article 121-2 du Code pénal français définit que les personnes morales et les personnes physiques sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants. Un code pénal similaire existe dans au moins 20 pays. Le tribunal s'est longuement penché sur la chaîne opérationnelle entre Lafarge SA et sa filiale syrienne : qui a pris quelles décisions, qui rendait compte à qui et comment ces décisions ont été prises.

Selon l'acte d'accusation, Lafarge SA exerçait son activité tout en contrôlant entièrement, par l'intermédiaire de ses holdings Sofimo et LCH, les activités de sa filiale syrienne LCS à la cimenterie de Jalabiya, et en finançant ces activités par des prêts intragroupe. Au cours de la phase d'enquête, la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ont toutes deux conclu que Lafarge Cement Syria S.A. (LCS) ne disposait d'aucune autonomie réelle, l'intégration effective de la filiale dans la société mère justifiant la levée de ce voile corporatif.

La juge veut des éclaircissements, tandis que les prévenus décrivent des hiérarchies floues et des niveaux de délégation multiples. Chacun d’entre eux semble avoir une stratégie claire : les proches de Lafont mettent l'accent sur leur éloignement de la Syrie ; les personnes impliquées en Syrie soulignent les contraintes imposées par la hiérarchie. Cela semble refléter étrangement la dilution systématique et typique des responsabilités, par une séparation structurelle entre décideurs et exécutants, que l'on observe dans les groupes armés. Dans de tels contextes organisationnels, la responsabilité est continuellement déplacée : les niveaux inférieurs s'en remettent aux autorités supérieures, tandis que les dirigeants rejettent la responsabilité vers le bas, en prétextant qu'ils ne peuvent pas tout contrôler.

Deux rivalités informelles émergent : les groupes Lafarge SA et LCS Syria. Chacun se protège sans incriminer ouvertement l'autre. Le refrain « je ne sais pas » ou « quelqu'un d'autre saurait mieux » devient une tactique défensive commune, sauf lorsque tout le monde peut rejeter la responsabilité sur des personnes absentes de la procédure, comme l'homme d'affaires Hassan Firas Tlass. Avec ironie, la juge fait même remarquer à Lafont : « Puisque Firas n'est pas présent au tribunal, vous pouvez continuer. »

Tout au long de la semaine, les audiences reviennent sur l'histoire du groupe Lafarge et le leadership de Bruno Lafont, décrit par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin – appelé par la défense comme « témoin de moralité » – comme un industriel français modèle.

L'humanitaire qui est en moi

Entre 2009 et 2012, Amro Taleb a travaillé chez LCS en tant qu'expert en qualité, sécurité et environnement. Il se présente comme un humanitaire engagé après 2013, fournissant des documents qui démontrent son travail bénévole non rémunéré. Il fond en larmes à la cour, en décrivant les bombardements auxquels il a survécu, les enfants qu'il a essayé d'aider et son amour pour la Syrie. Mais la présidente du tribunal lui présente des factures de Greenway, sa société de conseil, montrant qu'il a continué à être rémunéré par LCS jusqu'en 2014. Acculé, son récit s'effondre. « J'étais traumatisé », déclare-t-il. « J'ai prétendu connaître des gens. C'était un mensonge... J'ai été stupide, j'ai joué à un jeu dangereux. »

De son côté, l'ancien directeur de la filiale syrienne, Frédéric Jolibois, apporte quelques moments aériens à l'audience, évoquant à plusieurs reprises sa femme et ses enfants, présentant chaque décision professionnelle comme une décision familiale commune. Il explique avoir choisi la Jordanie plutôt que l'Afrique du Sud parce que « l'expatriation est avant tout une aventure familiale », puis se lance dans une mini-conférence sur l'histoire de la Jordanie jusqu'à ce que la présidente l'interrompe. Lorsqu'on lui demande s'il était au courant du conflit syrien et de la présence de groupes terroristes en Syrie, il insiste qu'il ne l'était pas ; lorsqu'on lui demande si sa femme était au courant, il appuie qu'elle ne l'était pas non plus. « Mme Jolibois ne lit donc pas les journaux ? », reprend la juge Prévost-Deprez, provoquant quelques rires dans la salle d'audience. Son témoignage brosse le portrait d'un homme qui semble voir le monde à travers le prisme de la vie familiale, même lorsque ce prisme met à mal sa crédibilité.

Trois prévenus – les anciens responsables de la sécurité Jacob Waerness et Ahmed Ibrahim Al Jaloudi, qui ont également travaillé pour les services secrets, ainsi que Taleb –révèlent leurs liens avec le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), une organisation humanitaire qui vient en aide aux réfugiés syriens. Chacun d'entre eux s'appuie sur cette affiliation pour présenter un côté plus humain et altruiste. Mais la juge remet ouvertement en question cette coïncidence, parfois avec humour, parfois avec un scepticisme évident. Pourquoi tant de prévenus dans une affaire de financement du terrorisme se présentent-ils soudain comme des humanitaires et pourquoi étaient-ils simultanément rémunérés par NRC ? On se souvient que les motivations humanitaires constituent également un moyen de défense courant chez les combattants étrangers français qui se sont rendus en Syrie.

Dans le cadre du cours Capstone Course in International Law in Action à Sciences Po Paris, la professeure Sharon Weill et onze étudiants, en partenariat avec Justice Info, se consacrent à la couverture hebdomadaire du procès de l’affaire Lafarge, en faisant une ethnographie du procès. Les membres de ce groupe d’étudiants sont Sofia Ackerman, Maria Araos Florez, Toscane Barraqué-Ciucci, Laïa Berthomieu, Emilia Ferrigno, Dominika Kapalova, Garret Lyne, Lou-Anne Magnin, Ines Peignien, Laura Alves Das Neves et Lydia Jebakumar.