Une procédure « longue », « complexe » et « gigantesque ». Ce sont souvent les mêmes termes qui reviennent pour qualifier les huit années d’instruction de l’affaire Lafarge. Et le procès qui s’ouvre ce mardi 4 novembre n’en marque sans doute pas la fin. Jusqu’au 16 décembre 2025, le cimentier français doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris, où il est poursuivi pour « financement d’entreprises terroristes » et « non-respect des sanctions financières internationales ». En l’espèce, il est reproché à Lafarge d’avoir versé 5 millions d’euros à plusieurs organisations terroristes, entre 2013 et 2014, par l’intermédiaire de sa filiale syrienne. Des paiements visant à assurer la poursuite de ses activités dans le pays.

Le procès est inédit : jamais encore une multinationale n’avait été renvoyée devant la justice pour de tels faits, en tant que personne morale.

Accord de plaider-coupable aux USA

En 2022, Lafarge – qui a entre-temps fusionné avec le groupe suisse Holcim – a reconnu avoir financé des organisations terroristes dans le cadre d’un accord de plaider-coupable, signé aux États-Unis. Le groupe a dû s’acquitter d’une amende de 778 millions de dollars, mettant ainsi fin aux poursuites américaines. Des aveux qui n’impliquent que la personne morale ; les huit personnes physiques renvoyées devant la justice française n’ont pas été impliquées dans la procédure d'aveux – quoi qu’elle pourrait porter atteinte à leur présomption d'innocence, estime l’une de leurs avocats.

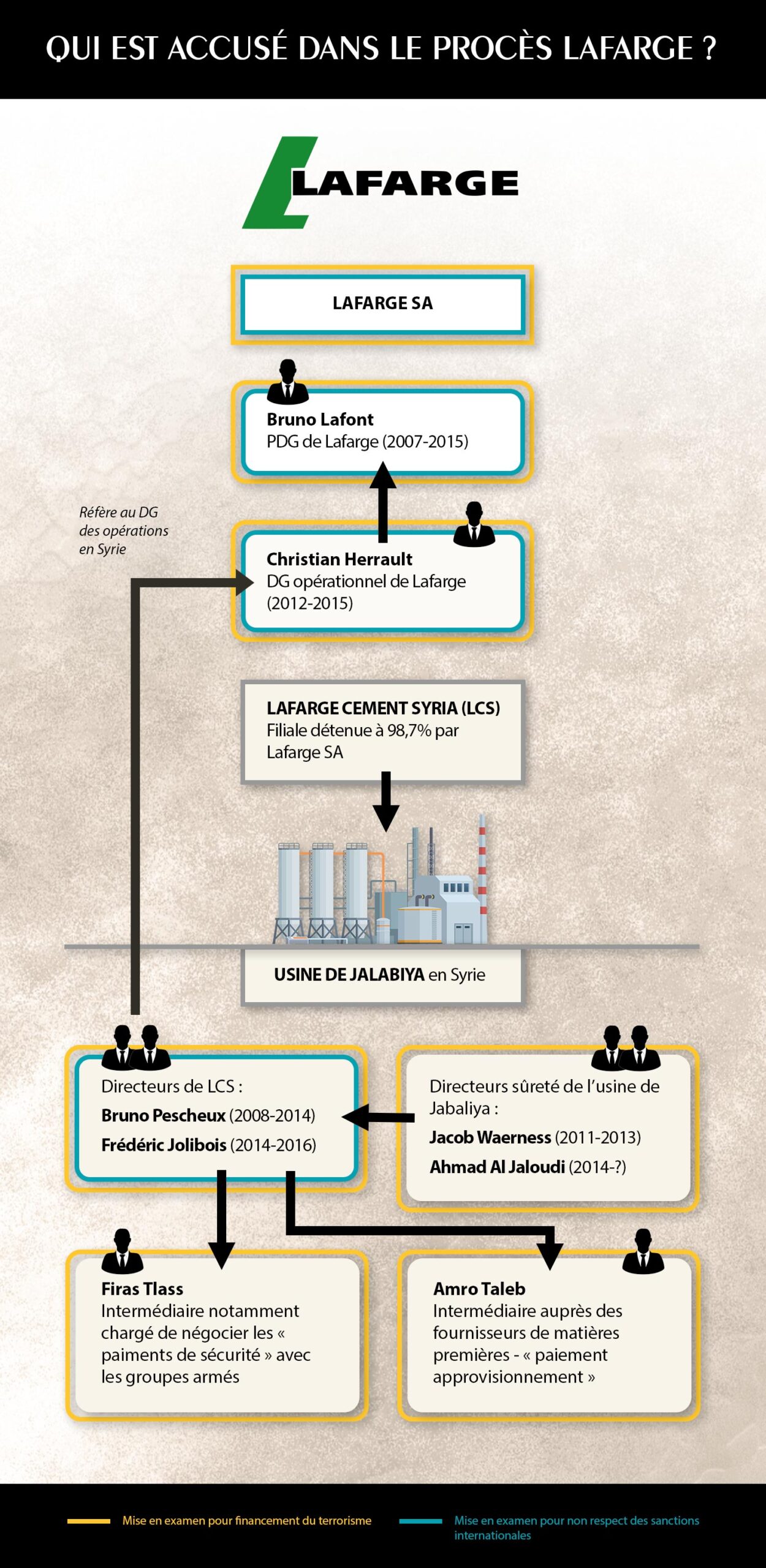

Parmi eux, quatre Français anciens dirigeants de Lafarge et de sa filiale syrienne seront jugés pour « financement d’entreprises terroristes » et « non-respect des sanctions financières internationales » : Bruno Lafont, PDG du groupe jusqu’en 2015 ; Christian Hérault, alors directeur général adjoint opérationnel ; Bruno Pescheux et Frédéric Jolibois, les anciens directeurs de la filiale syrienne, Lafarge Cement Syria (LCS). À leurs côtés, un Norvégien, Jacob Waerness, un Jordanien, Ahmad al Jaloudi, un Syrien, Firas Tlass, et un Syro-américain, Amro Taleb, qui tous opéraient en Syrie pour le compte de Lafarge, comparaîtront pour le seul chef de « financement d’entreprises terroristes ».

Cependant, le procès ne porte pas sur l’ensemble des accusations visant Lafarge : dans cette affaire, la compagnie a aussi été mise en examen pour « complicité de crime contre l’humanité ». D’abord examiné dans le cadre d’une même information judiciaire, ce chef d’accusation a été disjoint en 2023. Et sur ce volet, l’instruction se poursuit.

Cette décision de scinder en deux le dossier judiciaire pèse lourd sur les parties civiles, dont quelque 200 anciens salariés de la cimenterie syrienne, conscients que cette disjonction repousse l’éventuelle organisation du procès qu’ils attendent. Élise Le Gall – avocate d’une partie de ces employés – veut néanmoins considérer cette première étape comme « l’opportunité d’obtenir des informations complémentaires utiles à la poursuite de l'instruction toujours en cours ». Mais pour elle, c’est aussi l’occasion de se concentrer sur la « spirale financière » de la multinationale.

« Paiements de sécurité » au groupe État islamique

Tout part de l’usine de Jalabiya. La cimenterie, située dans le nord-est de la Syrie, est encore en construction lorsqu’elle est acquise par la société Lafarge en 2007, à la faveur du rachat d’Orascom Cement, une entreprise de cimenterie égyptienne. L’investissement ouvre à l’industriel de nouveaux marchés – notamment au Moyen-Orient et en Afrique – mais il aggrave aussi son endettement. Alors en 2010, lorsque l’usine syrienne entre enfin en service, dans une région où la demande en ciment est appelée à croître rapidement, Lafarge en attend un retour sur investissement.

Mais en 2011, la révolution syrienne éclate. En quelques mois, le pays sombre dans la guerre civile. Malgré l’instabilité, la direction de Lafarge choisit de maintenir la production. La cimenterie est gérée par Lafarge Cement Syria, filiale détenue à 98,7% par le groupe. Ce n’est qu’en juillet 2012, alors que toutes les entreprises françaises en Syrie ont déjà cessé leurs activités, que Lafarge commence à préparer l’évacuation progressive de ses salariés étrangers. Les employés syriens, eux, continuent le travail.

C’est là, alors que les groupes armés se disputent la région, que Lafarge et LCS auraient entamé des négociations pour garantir l’accès des camions et des salariés à l’usine, mais aussi leur libération en cas d’enlèvement ou d’arrestation. Ces paiements dits « de sécurité » – d’abord versés aux rebelles de l’Armée syrienne libre et aux combattants Kurdes – auraient très vite bénéficié à plusieurs groupes qualifiés de terroristes, qui gagnent progressivement en influence.

Entre 2013 et 2014, les juges d’instruction français estiment que Lafarge aurait ainsi transféré 3,1 millions d’euros en « paiements de sécurité » au groupe État islamique, à Jabhat al-Nosra et à Ahrar al-Sham. Ils estiment aussi que l’entreprise aurait « injecté » près de 1,9 million d’euros dans l’économie locale en achetant des matières premières (pouzzolane, sable, hydrocarbure) à des fournisseurs « sous le contrôle de l’État islamique ». Les transactions étaient taxées à hauteur de 10 % par les djihadistes : environ 187 000 euros auraient ainsi été directement payés en impôt à l’organisation.

Reprise d’activité après la proclamation d’un califat

A l’été 2014, la situation n’est plus tenable. D’après l’ordonnance de renvoi consultée par Justice Info, l’usine ferme ses portes. Mais elle les rouvre début septembre, après avoir passé, selon les magistrats instructeurs, un accord financier avec le groupe État islamique, « supposé être valable jusqu’en février 2015 ». Le document judiciaire indique que la somme versée à ce moment-là intervient plusieurs semaines après la proclamation d’un califat par le groupe État islamique le 29 juin 2014, et l’adoption le 15 août suivant d’une résolution du Conseil de sécurité de l’Onu condamnant « tout échange commercial direct ou indirect avec l’État islamique d’Iraq et du Levant, le Front el-Nosra et tous les autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida ».

Cependant, le 18 septembre 2014, alors qu’une trentaine d’employés continuent de faire tourner la cimenterie, le groupe djihadiste menace la région – et le site industriel – d’un assaut imminent. Quelques jours plus tard, Lafarge déclare à la presse que l’usine était à l’arrêt, et que le personnel avait été évacué. En réalité, « aucun responsable ne nous a dit de partir », témoigne un ancien salarié de LCS recueilli par Justine Augier, dans un livre intitulé Personne morale. Et face à l’imminence de l’attaque, les salariés auraient été contraints de fuir par leurs propres moyens : « Si nous étions partis une heure plus tard, Daech nous aurait coupé la tête. [...] Lafarge n’en avait rien à faire. Nous sommes simplement partis en courant. C’est trop dur pour moi de me rappeler ce moment », poursuit cet employé. Trois jours plus tard, une vidéo de propagande djihadiste était diffusée montrant la cimenterie de Jalabiya aux mains du groupe État islamique. Quatre employés ont été capturés et retenus en otage une dizaine de jours avant d’être relâchés.

Deux ans plus tard, l’affaire éclate dans la presse : en février 2016, sur le site d’information syrien Zaman Al Wasl ; et dans Le Monde, en juin de la même année. Deux plaintes sont déposées. C’est le point de départ d’un long combat judiciaire.

Mise en examen « historique » de Lafarge, en tant que personne morale

En septembre 2016, c’est le ministère français de l’Économie et des Finances qui dépose une première plainte, accusant l’entreprise d’avoir violé l’embargo imposé à la Syrie par l’Union européenne. Celui-ci interdisait toute relation financière ou commerciale avec le régime syrien et les groupes placés sous sanctions, dont le groupe État islamique. Deux mois plus tard, une deuxième plainte est déposée devant le parquet national antiterroriste par onze salariés syriens et deux organisations non-gouvernementales : Sherpa et le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR). Elle vise l’entreprise Lafarge, sa filiale syrienne (LCS) et plusieurs de ses dirigeants pour « complicité de crimes contre l’humanité », « financement d’entreprises terroristes », « mise en danger délibérée de la vie d’autrui » et d’autres infractions liées.

En juin 2017, une information judiciaire est ouverte ; elle permet la mise en examen de plusieurs ex-dirigeants du cimentier français. Mais c’est en juin 2018 que l’affaire prend une tout autre dimension, lorsque la société Lafarge SA est à son tour mise en examen, en tant que personne morale, pour « complicité de crimes contre l’humanité ». « Il s’agit sans doute de l’aspect le plus historique et important de toute cette procédure », soulève Anna Kiefer, chargée de contentieux et de plaidoyer au sein de Sherpa. Pour la première fois, des juges d’instruction ont estimé, « que la responsabilité pénale pour des crimes internationaux ne devait pas uniquement reposer sur des individus », mais sur l’entreprise elle-même. Un précédent juridique majeur, abonde Cannelle Lavite, co-directrice du département Entreprises et droits humains à ECCHR, puisqu’il « démontre surtout qu’il est possible de criminaliser une maison-mère » pour des actes posés par l’une de ses filiales à l’étranger. De quoi participer à « déconstruire les discours des dirigeants » qui, selon la juriste, « se cachent très souvent derrière leurs filiales » alors « qu’elles les contrôlent par le capital, par des structures hiérarchiques » et malgré le fait qu’elles en « tirent des revenus ».

Ces mises en examen ont fait l’objet de très nombreux recours. Mais après plusieurs années de « tours et détours judiciaires », que nous relations en 2022 sur le site de Justice Info, la mise en examen de Lafarge en tant que personne morale a été définitivement confirmée par la Cour de cassation, le 16 janvier 2024.

Une victoire et des revers pour les parties civiles

Pour les parties civiles, la décision de la plus haute juridiction française est tout autant une victoire qu’un immense revers. Car dans ce même arrêt, les magistrats ont annulé les mises en examen pour « mise en danger de la vie d’autrui ». La Cour de cassation a estimé que les salariés syriens de LCS ne pouvaient bénéficier des protections prévues par le droit du travail français. Ce qu’elle retient, c’est que les contrats étaient régis par le droit syrien, puisque la relation de travail principale s’exerçait en Syrie.

Mais les conséquences de cette annulation vont plus loin pour les quelque 200 salariés qui s’étaient constitués parties civiles. La « mise en danger de la vie d’autrui » était le seul autre fondement – avec celui de « complicité de crimes contre l’humanité » – permettant aux travailleurs d’espérer une éventuelle réparation du préjudice subi. En effet, dans une autre décision rendue par la Cour de cassation, le 20 avril 2022, les magistrats avaient jugé que leur constitution de partie civile pour le chef de financement du terrorisme était irrecevable. « Ce que nous dit l’arrêt, c’est que cette infraction porte atteinte à l’intérêt général, par essence, et qu’elle ne peut pas constituer un préjudice direct et personnel à l’encontre d’une personne physique quelconque. Mais il ne rend pas compte de la spécificité de la situation des plaignants et des préjudices directs et personnels qu’ils ont subis en raison de ces faits de financement illicites », décrypte l’avocat Matthieu Bagard, aux côtés de Me Le Gall.

Ensemble, ils représentent une soixantaine des anciens salariés de l’usine de Jalabiya. Et ils entendent bien contester cette interprétation dès l’ouverture du procès. Le « lien » entre le danger qu’ils encouraient et le financement de groupes terroristes est clair, selon Me Le Gall : « Chaque jour, les salariés de LCS prenaient la route vers l’usine de Jalabiya, traversant des checkpoints tenus par des groupes armés rebelles mais également terroristes que Lafarge finançait pour garantir la circulation. Ces trajets étaient devenus, pour eux, un passage sous menace constante : ils étaient arrêtés, interrogés, parfois retenus ou enlevés. Leurs vies dépendaient littéralement du paiement des sommes versées par la société à ces groupes pour que les routes restent ouvertes. Sans ce système de financement, ils n’auraient jamais été exposés à ce danger. L’infraction de financement d’une entreprise terroriste a créé, de manière immédiate, les conditions mêmes du dommage qu’ils ont subi. »

Et pour les salariés de LCS, l’enjeu de réparation est particulièrement fort. Car si leur constitution en tant que partie civile est toujours « recevable » dans le cadre de l’instruction pour « complicité de crimes contre l’humanité », rien ne garantit qu’un second procès puisse avoir lieu. Or, reprend Me Bagard, « on voit que, douze ans après les faits, Lafarge ne s’est pas trop mal remis de ses déboires judiciaires », mais que beaucoup de travailleurs « demeurent dans des situations extrêmement précaires », et « dans l’impossibilité de retrouver du travail » qu’ils soient en Syrie ou à l’étranger.

Pour les parties civiles, le premier enjeu de l’audience qui s’ouvre ce mardi à Paris est bien celui-là : faire en sorte que les employés de la cimenterie de Jalabiya soient entendus dans ce premier procès, et reconnus. « Il ne faut pas que les débats, que la défense peut parfois rendre technique, invisibilisent les impacts réels sur les personnes, qui n’ont pas été protégées comme il se doit », martèle Lavite.

Sur le rôle des autorités françaises

Au-delà des responsabilités pénales du groupe et de ses responsables, le procès pourrait venir éclairer certaines zones d’ombre. En particulier, celle concernant le rôle des autorités françaises dans cette affaire. Ces dernières années, l’instruction a permis d’établir que certains cadres de Lafarge avaient transmis des informations aux services de renseignement français. Ces services avaient-ils connaissance des paiements qui auraient été effectués par la multinationale aux organisations terroristes ?

Ce sujet sensible – à l’heure où les diplomaties occidentales, dont la France, reprennent attache avec une Syrie aujourd’hui dirigée par un ancien djihadiste – sera, probablement, au cœur de la stratégie de la défense. En particulier celle de Christian Herrault, l’ancien directeur général adjoint du groupe. Au cours de la procédure, l’homme a plusieurs fois affirmé que les autorités françaises avaient, par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, « encouragé » le groupe Lafarge à maintenir ses activités en Syrie. Des propos confirmés par Solange Doumic, son avocate, pour qui cette question « est un élément essentiel du dossier ».