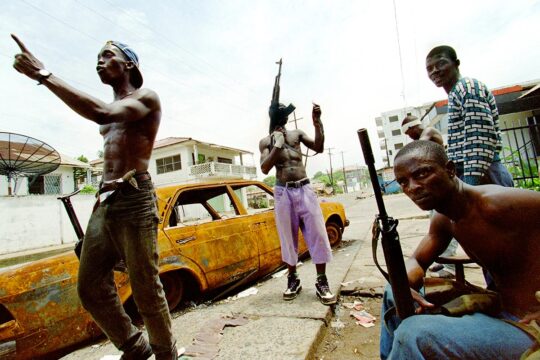

Alors que le Bureau du tribunal chargé des crimes de guerre et des crimes économiques (OWEC) du Libéria célèbre son premier anniversaire, le 2 mai 2025, les victimes et les organisations de la société civile s'inquiètent des résultats obtenus et des perspectives de création d'un véritable tribunal. Le 27 mars 2025, les membres du Réseau des femmes pour la consolidation de la paix (WIPNET) ont organisé une manifestation silencieuse devant l'OWEC. Cette manifestation avait deux objectifs : montrer leur solidarité avec la direction de l'OWEC et critiquer l'engagement du gouvernement dans ce processus. Au-delà du limogeage de Jonathan Massaquoi, le premier directeur exécutif, et de la nomination de Jallah Barbu, ancien doyen de la prestigieuse faculté libérienne de droit Louis Arthur Grimes, les progrès sont maigres. Cela s'explique en grande partie par le manque de financement. Mais l'absence de progrès significatifs ne peut se réduire à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, au démantèlement de l'USAID et des mécanismes de financement du département d'État américain. Le travail limité accompli au cours de la première année ne peut pas non plus être attribué au cliché éculé selon lequel les sociétés sortant d'un conflit sont submergées par des priorités de développement concurrentes. La préoccupation fondamentale est que l'engagement politique exprimé par le président Joseph Boakai en faveur d’une justice pour les crimes commis pendant la guerre civile ne s’est pas traduit par une allocation budgétaire adéquate.

La volonté de Boakai de créer ce tribunal a été critiquée par des membres de l'élite. L'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf a rejeté cette idée avec véhémence, estimant que ce tribunal serait contre-productif pour la stabilité du Libéria. De même, l'ancien président George Weah, bien qu'il ait soutenu l’idée par le passé, a récemment mis en question son timing. Les signataires de l'accord de paix de 2003, tous anciens chefs de factions belligérantes, ont également exprimé leur vive opposition au tribunal. La stratégie du gouvernement de lui allouer un budget modeste en attendant une aide étrangère est donc considérée comme une manœuvre visant à rejeter la responsabilité sur les donateurs et à attribuer les progrès limités à leur lassitude.

Une dépense minimale du gouvernement

La pratique en justice transitionnelle a souvent montré que plus l’investissement national est grand dans le traitement du passé, plus il démontre un fort sentiment d'appropriation locale, tandis que l'aide étrangère est le signe d’une validation internationale. L'Union européenne a déclaré avec force qu'elle « ne peut pas dépenser d'argent pour un tel processus si le gouvernement ne le soutient pas pleinement ». Selon Barbu, la réponse de l'UE à l'OWEC indique que le gouvernement doit aller au-delà des mots et fournir un soutien financier substantiel. De même, les États-Unis ont dit qu'ils souhaitaient voir un processus « dirigé et pris en charge par le Libéria ». Et même s’il l’était, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, un processus dirigé par le Libéria pourrait n’attirer que peu (ou aucun) de financement, car le soutien des États-Unis n'est plus garanti.

Ironiquement, au début de la justice transitionnelle au Libéria, juste après la fin des guerres civiles en 2003, la difficulté de financement était bien moins préoccupante qu'aujourd'hui. Lorsque la loi sur la Commission vérité et réconciliation a été adoptée en 2005, le budget annuel du Libéria s'élevait à seulement 19.117.491 de dollars américains. Pourtant, le gouvernement du Parti de l'unité sous Johnson Sirleaf a versé 1,4 million de dollars par an à la CVR. Le gouvernement libérien a assumé plus de 50 % de son coût total de 7,5 millions de dollars. Vingt ans plus tard, alors que le budget national s'élève à 861,8 millions de dollars, soit quarante-cinq fois plus qu'en 2006, le soutien financier annoncé par le gouvernement à l'OWEC semble dérisoire.

En 2024, le gouvernement du Parti de l'unité dirigé par Boakai a alloué 500.000 dollars américains à l'OWEC, de mai à décembre. Sur ce montant, Barbu et son équipe ont hérité de 368.000 dollars du ministère de la Justice, qui supervise l'OWEC, sans qu’une note transitoire n’explique comment le restant a été utilisé. Aucun rapport sur le travail réalisé n'est disponible.

En 2025, 300.000 dollars ont été alloués à l'OWEC. Pour accéder à ces fonds, l'OWEC doit écrire au ministère d'État (MoS). Le MoS doit ensuite écrire au ministère des Finances et de la Planification du développement pour que les fonds soient débloqués. Une fois les fonds approuvés, l'OWEC doit établir une facture à l'intention du MoS avant que les fonds ne soient enfin mis à disposition. Selon Barbu, ce processus prend plusieurs semaines, parfois plus d'un mois. Le 30 avril, Boakai a pourtant renouvelé son décret, moins de 24 heures avant son expiration. Le nouveau décret prévoit une nouvelle dotation budgétaire de 2 millions de dollars qui sera versée directement sur le compte de l'OWEC, ce qui constitue un changement radical par rapport à la procédure bureaucratique précédente. Ces fonds n'étant pas prévus dans le budget national adopté il y a quatre mois, une allocation supplémentaire devra être votée. Elle nécessite une simple résolution de la Chambre des représentants. Ce revirement soudain, bien que bienvenu, est cependant davantage perçu comme une concession à la pression internationale que comme une stratégie délibérée. Les victimes et la société civile restent méfiantes quant à l'engagement du gouvernement, notamment en raison de l'opposition croissante des élites envers l'OWEC.

Nouvelle résistance des élites nationales

Le processus de la TRC était moins bureaucratique et avait bénéficié en un an d'un financement plus important que celui accordé à l'OWEC sur deux ans. À ce niveau, l’ inquiétude sur l’engagement politique va au-delà de la Présidence. En mars 2024, la Chambre des représentants avait approuvé la résolution établissant l'OWEC par 42 voix sur 73, tandis que le Sénat l’a voté par 28 voix sur 30. Le soutien des deux chambres était fort. Le Sénat et la Chambre sont tous deux étroitement impliqués dans le processus budgétaire, où chaque centime est examiné à la loupe. Les membres de la société civile et les victimes offrent deux analyses de ce faible engagement en faveur de l'OWEC. Premièrement, la stratégie de financement du tribunal a été initialement conçue sur la bonne volonté des Nations unies et des États-Unis, or ce soutien est désormais remis en question. Deuxièmement, le consensus des élites contre l'idée du tribunal gagne du terrain. Le faible financement et la lourdeur bureaucratique apparaissent comme des mesures délibérées visant à faire échouer le processus.

Le débat sur la création d'un tribunal chargé de juger les crimes de guerre et les crimes économiques continue de susciter de vives émotions. Les signataires de l'accord de paix ont déclaré avec force que « toucher à l'un [d’entre eux], c'est toucher à tous ». Cette déclaration a été faite lors des funérailles, le 18 janvier 2025, du sénateur Prince Johnson, un chef de guerre majeur pendant la première guerre civile, par un autre sénateur, Thomas Yaya Nimley, qui était à la tête du Mouvement pour la démocratie au Liberia (Model), une autre faction belligérante. Après Johnson, le sénateur Nimley s'est positionné comme le leader politique le plus virulent contre l'OWEC. Sa déclaration est une menace selon laquelle, dans le cas où un chef ou un haut commandant d'une faction belligérante serait arrêté pour crimes de guerre, le risque de retour au conflit serait élevé, car il y aurait une forte résistance.

Barbu a été recruté avec la garantie d'une protection. Dans un entretien qu'il m'a accordé à la mi-avril, il dit avoir vu l'Unité d'intervention d'urgence, une brigade spéciale de la Police nationale libérienne (LNP), déployée à son bureau à son insu, avant de se retirer sans donner d'explication. Lors d'une réunion avec l'inspecteur général de la LNP, la promesse d'une équipe de sécurité de 15 hommes affectée à l'OWEC et au directeur exécutif a été faite, mais elle n'a pas non plus été tenue. « Les membres de ma famille s'inquiètent pour ma sécurité », déplore Barbu.

Conditions préalables au succès du tribunal

Un an après la création de l'OWEC, le travail accompli peut être divisé en trois parties. Premièrement, le projet de loi sur la création du tribunal, élaboré par le Barreau du Libéria en 2019, est en cours de révision sur la base des avis d'experts. Ce projet de loi prévoyait que le tribunal serait subordonné à la Cour suprême du Libéria. Compte tenu de la pratique généralisée d'ingérence politique dans le système judiciaire, les experts en tribunaux hybrides et spéciaux soulignent que cette subordination est l'un des principaux problèmes à résoudre. Deuxièmement, l'équipe de l’Onu chargée de l'Etat de droit a détaché un juriste auprès de l'OWEC pour choisir le modèle le plus approprié pour le Libéria : tribunal spécial, hybride ou national.

Un tribunal spécial, comme celui qui a été mis en place en Sierra Leone, est peu probable en raison du manque de financement et du fait que les bailleurs de fonds remettent en question la rentabilité d'un tel modèle. Les bailleurs, y compris l’Onu, sont plus enclins à soutenir un processus moins coûteux. L'OWEC penche davantage en faveur d'une structure hybride ou nationale, dotée d'un mandat qui lui confèrerait une autorité parallèle à celle de la Cour suprême. En outre, pour que le tribunal puisse fonctionner, il est essentiel de procéder à une évaluation initiale de la disponibilité des preuves et des capacités locales à mener l'enquête. Plus de trente-cinq ans après le début de la guerre civile, les perspectives en matière de collecte de preuves sont de plus en plus sombres. À cet égard, les archives de la CVR, transférées à l'université Georgia Tech aux États-Unis, pourraient constituer une lueur d'espoir. Cependant, ces archives n'ont pas encore été évaluées au regard des besoins de l'OWEC.

Les capacités locales constituent le prochain défi majeur. La faculté de droit Louis Arthur Grimes, la seule à avoir formé des avocats libériens, offre une expertise en matière de droit procédural et constitutionnel, mais ne dispose pas de la spécialisation nécessaire pour faire face à la complexité de la justice d’après-guerre. Pour avancer sur des bases solides, l'OWEC aurait besoin d'au moins 50 juristes libériens formés à la rigueur des enquêtes pénales, à la constitution de dossiers et à la criminalistique, selon un juriste libérien et un avocat pénaliste international avec lesquels je me suis entretenu. Pour que les juristes soient préparés au minimum à cette tâche, il faudrait très rapidement mettre en place un programme universitaire accéléré et sur mesure afin de combler cette lacune. La loi libérienne interdit aux avocats non libériens d'exercer dans le pays. Une dérogation légale devrait être accordée pour permettre aux avocats libériens comme aux non libériens de collaborer au tribunal.

Enfin, une stratégie de communication est en cours d'élaboration à l’OWEC. L'objectif est d'identifier tous les acteurs stratégiques et les publics concernés, et de définir les messages à leur adresser afin de renforcer la confiance du public dans l'Office. L'une des organisations avec lesquelles l'OWEC a établi un partenariat officiel est l'Association des rescapés des massacres au Libéria (LIMASA). Un protocole d'accord a été signé le 14 avril 2025 afin de permettre à l'OWEC et à la LIMASA de mener conjointement des projets en faveur des victimes et des rescapés des guerres civiles.

Si la perspective d'un tribunal s'avérait sombre en raison du manque de preuves et des capacités limitées, d'autres mesures de justice transitionnelle, telles que celles proposées dans le rapport final de la CVR, seraient envisagées pour suppléer à l'idée d'un tribunal.

Politique d'après-guerre et construction de l'État

La politique d'après-guerre au Libéria se consolide. Cependant, dans ce processus, les intérêts des élites ont été beaucoup mieux servis que ceux des citoyens ordinaires. Même si la politique libérienne est passée du régime d’une minorité à un régime majoritaire, les règles fondamentales de l'accumulation des richesses restent les mêmes. Par exemple, la masse salariale du ministère des Finances et de la Planification du développement révèle que le président de l'Assemblée nationale gagne 22.850 dollars américains et le vice-président 16.075 dollars par mois. D'autres entretiens à propos de ces salaires révèlent que le vice-président du pays gagne la même chose que le président de l'Assemblée nationale, tandis que le président gagne 25.000 dollars par mois. Les membres de la Chambre des représentants gagnent 8.000 dollars par mois, tout comme les sénateurs. Le président de la Cour suprême reçoit environ le même salaire que le vice-président, tandis que ses quatre autres juges gagnent un peu moins.

Même si la loi sur la gestion des finances publiques stipule que tous les revenus sont imposables, le pouvoir judiciaire a négocié que seuls 50 % de ses revenus puissent être imposés. Lors d'un entretien, un ancien directeur général de l'Agence de la fonction publique (CSA) m’a indiqué que les tentatives d'harmonisation du système fiscal avec celui des autres ministères, commissions et agences, avaient provoqué la colère du pouvoir judiciaire. Dans un acte d'intimidation manifeste, l'Association des juges de première instance du Libéria a menacé de poursuivre la CSA en justice. Elle justifiait cette mesure en arguant qu'elle n'avait aucune autre source de revenus et que soumettre ses salaires au régime fiscal draconien du Libéria reviendrait à réduire leur revenu. À titre de compromis, il a été convenu que 50 % seraient imposables et l'autre moitié exonérée d'impôt. Cette information est corroborée par d'autres entretiens avec des hauts fonctionnaires (anciens et actuels) du ministère des Finances et de la Planification du développement, un ancien juge de la Cour suprême et un haut fonctionnaire de l'Agence d'audit interne du Libéria.

Historiquement, la croissance des recettes libériennes a servi les intérêts des élites plutôt que les priorités urgentes de développement. Dans les années 1960, lorsque le PIB du Libéria a connu une croissance telle qu'elle était comparable à celle du Japon, une étude universitaire critiquait l'économie politique du pays, la qualifiant de « croissance sans développement ». Plus de soixante ans plus tard, la quête de justice du Libéria semble compromise par ce modèle élitiste de privilèges et d'accumulation des richesses, même si le pays est passé d’un régime minoritaire à un régime majoritaire.

AARON WEAH

Dr Aaron Weah (sans lien avec l’ex-président George Weah) est directeur du Ducor Institute, un groupe de réflexion basé au Libéria. Militant de la société civile, spécialiste de la justice transitionnelle, il est coauteur de « Impunity Under Attack: Evolution and Imperatives of Liberia's Truth and Reconciliation Commission ». Weah est titulaire d'un doctorat du Transitional Justice Institute de l'université d'Ulster, au Royaume-Uni. Il est spécialisé dans les mémoires de la violence politique et leur impact sur la société. Il enseigne également la négociation et la résolution. de conflit au Foreign Service Institute du Libéria.