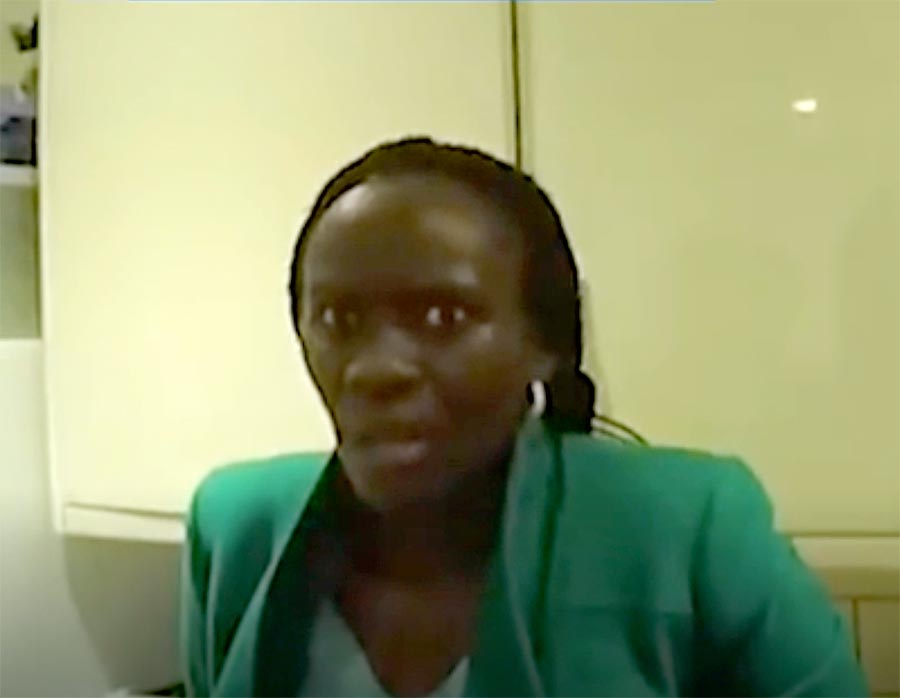

Les images sont granuleuses, le son est étouffé, et pourtant on entend distinctement le souffle de la juge ougandaise Lydia Mugambe, qui écarquille les yeux. Un policier britannique – dont la caméra corporelle nous donne un aperçu de la scène – vient de lui dire : « Malheureusement, je vais devoir vous arrêter » en vertu de la loi britannique sur l’esclavage moderne de 2015 (Modern Slavery Act).

L’arrestation a lieu au domicile de Mugambe, dans un village situé à 20 minutes en voiture de l’endroit où elle préparait son doctorat en droit – spécialisation droits humains – au Pembroke College d’Oxford. Nous sommes en mars 2025. En février 2023, la police a reçu des informations indiquant qu’une femme était tenue en esclavage à cette adresse. Lors du procès qui s’est tenu à la Cour de justice d’Oxford en février et mars 2025, le parquet de la Couronne britannique (CPS) a expliqué en détail comment Mugambe avait travaillé avec John Leonard Mugerwa, alors haut-commissaire adjoint de l’Ouganda au Royaume-Uni, et comment les deux avaient organisé l’arrivée au Royaume-Uni d’une jeune femme ougandaise munie d’un visa indiquant qu’elle travaillerait dans les bureaux de Mugerwa. Au lieu de cela, Mugambe est allée chercher la jeune femme à l’aéroport et l’a conduite chez elle, lui a confisqué son passeport et son téléphone, et l’a forcée à effectuer des travaux domestiques.

« Elle a dit qu’elle brûlerait mon passeport »

Lorsque la femme s’est adressée à un ami qui a contacté la police britannique, il a été établi que Mugambe avait tenté de persuader la femme de ne pas témoigner. La victime – qui, en vertu de la loi britannique sur l’esclavage moderne, s’est vu accorder l’anonymat à vie – a déclaré au tribunal : « Même après la première visite de la police chez elle, Lydia m’a dit qu’elle avait l’autorité et qu’elle brûlerait mon passeport et ma carte bancaire. Elle m’a également dit qu’elle appellerait la police parce que j’étais en situation irrégulière au Royaume-Uni. »

Un jury a reconnu Mugambe coupable de quatre chefs d’accusation : conspiration en vue d’enfreindre la loi britannique sur l’immigration, obligation pour une personne d’effectuer un travail forcé, conspiration en vue d’intimider un témoin et facilitation du voyage d’une autre personne à des fins d’exploitation. Le 2 mai 2025, le juge Sir David Foxton a condamné Mugambe à une peine d’emprisonnement de six ans et quatre mois, dans ce qu’il a qualifié de « très triste affaire ». Les trois premières années de la peine doivent être purgées en prison, et la seconde moitié « sous probation, dans la communauté ». Elle a également été condamnée à une interdiction d’approcher la victime à vie et à lui verser 12 160 livres sterling [14 440 euros] en guise de dédommagement.

Une affaire plus politique qu’il n’y paraît

Cette affaire extraordinaire, qui semblait se dérouler sans faire de vague à ses débuts, s’est finalement terminée ce mois-ci par des expressions d’indignation de la part de divers observateurs, praticiens et chercheurs en droit pénal international. Mais les événements eux-mêmes révèlent des questions beaucoup plus profondes et des problèmes liés au pouvoir, aux privilèges et à la politique.

Dans leur précipitation à relever l’ironie de la condamnation d’un juge international et d’un doctorant en droit international et en droits humains pour un crime aussi grave, les commentateurs ont en partie occulté un autre aspect de l’affaire Mugambe : son volet politique.

Tout d’abord, il y a la question de son co-conspirateur, John Leonard Mugerwa. Selon les procureurs, Mugerwa savait que la victime « travaillerait en situation d’esclavage pour Mugambe ». Selon les médias, Mugerwa et Mugambe ont conclu un accord selon lequel il soutiendrait la demande de visa frauduleuse de la victime en échange de quoi Mugambe essaierait d’influencer un juge en Ouganda, où Mugerwa faisait l’objet d’une plainte en justice. Le juge Foxton note que la juge ougandaise en question, « à son crédit », a refusé de répondre aux appels de Mugambe.

Selon son LinkedIn, Mugerwa est retourné à Kampala, en Ouganda, en septembre 2024, où il travaille actuellement au ministère des Affaires étrangères. L’accusation avait demandé une inculpation de Mugerwa similaire à celle de Mugambe, mais elle n’a pas pu le poursuivre en raison de son immunité diplomatique, que le gouvernement ougandais n’a pas levée (contrairement à ce qu’a fait le l'Onu en réponse aux accusations lancées contre Mugambe).

Il est possible que Mugambe elle-même ne reste pas dans sa prison britannique, même pour la moitié de sa peine. Le journal ougandais Monitor rapporte dès octobre 2024 que le gouvernement ougandais a « l’intention de sauver la juge en procès au Royaume-Uni ». En avril 2025, l’Ouganda a signé des accords avec plusieurs gouvernements, dont le Royaume-Uni, qui permettent aux Ougandais en prison à l’étranger de purger le reste de leur peine « chez eux ». En mai, des manifestants ont brandi devant la Cour de justice d’Oxford des pancartes défendant Mugambe et dénonçant une affaire de différences culturelles et d’exploitation politique. Une pancarte posait la question suivante : « Qui exploite qui dans cette affaire ? »

Bien que l’insinuation de ce slogan ne soit pas claire (pour moi), elle témoigne d’un sentiment de manœuvre politique apparemment ressenti par ceux qui défendent Mugambe et par ceux qui, au bureau du procureur britannique, tentent de démêler sa conspiration avec Mugerwa. Les images de la caméra corporelle prises en mars 2025, dans lesquelles Mugambe revendique avec indignation son immunité diplomatique – « Je suis juge dans mon pays. J’ai même l’immunité » – transpirait le sentiment de privilège. Si ces propos n’étaient pas, à proprement parler, exacts, il ne fait aucun doute que l’affaire est plus politique et politisée qu’il n’y paraît au premier abord.

Pouvoir et droit (international)

Mugambe a travaillé au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) au début des années 2000 et 2010, d’abord dans la section d’appui juridique aux chambres, puis dans le bureau du procureur. En 2013, le président ougandais Yoweri Museveni l’a nommée à la Haute Cour d’Ouganda. Elle y a siégé jusqu’en 2020, date à laquelle elle a commencé à préparer un doctorat en droit à l’Université d’Oxford. Parallèlement à son doctorat, elle a été nommée juge au successeur du TPIR, le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (MTPI).

Son profil sur le site web du MTPI (IRMCT en anglais) - qui n’a été supprimé que récemment - indiquait que sa nomination initiale datait du 26 mai 2023 et que son « mandat actuel » courrait du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026. Elle est mentionnée comme ayant été active dans « un certain nombre d’affaires » en tant que juge unique. En parcourant la documentation disponible dans la base de données numérique du Mécanisme, on ne trouve qu’une seule mention de Mugambe. En novembre 2023, la présidente du Mécanisme, la juge Graciela Gatti Santana, a rejeté la demande de libération anticipée de Stanislav Galić. Galić – ancien commandant de l’armée serbe de Bosnie – a été reconnu coupable de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) pour son rôle dans la campagne de tirs isolés et d’attaques à l’obus contre la population civile de Sarajevo, entre 1992 et 1994. En 2006, une chambre d’appel a modifié la peine de 20 ans de Galić en une peine d’emprisonnement à vie. En septembre 2023, Galić a demandé une libération anticipée (il l’a également fait en 2021, puis en 2024). La juge Gatti Santana a noté, dans sa décision de refuser sa libération, qu’elle avait consulté le juge Alphons Orie, qui avait fait partie du banc qui avait condamné Galić. « Comme aucun des autres juges qui ont imposé la peine à Galić n’est un juge du Mécanisme, elle a également consulté la juge Lydia Mugambe », qui a convenu avec Orie que Galić ne pouvait pas bénéficier d’une libération anticipée.

Déclaration opaque du Mécanisme de l’Onu

En tant qu’observateur de nombreux procès pénaux internationaux – par le biais d’archives, de liens vidéo ou en y assistant en personne – je tiens toujours à me rappeler que les juges sont des êtres humains, et non les automates distants, objectifs et rationnels que la mécanique d’un procès veut le plus souvent qu’ils soient. En général, lorsque je parle de juges « imparfaits », je fais référence aux cas où ils se mettent en colère, deviennent émotifs ou même, à l’occasion, s’endorment au cours d’une audience ennuyeuse.

Cependant, lorsqu’un juge en exercice du Mécanisme est reconnu coupable d’« esclavage moderne », je m’attendais à une réaction rapide, sévère et publique de la part d’une institution imprégnée du langage de la justice pour les victimes de crimes graves. Sur ces trois points, mes attentes ont été déçues. Tout d’abord, le profil de Mugambe est resté sur le site web du Mécanisme jusqu’à trois jours après le prononcé de sa peine, deux mois après sa condamnation. Deuxièmement, le retrait du profil a coïncidé avec un premier communiqué opaque, notant que le Mécanisme avait levé l’immunité à laquelle Mugambe aurait droit en tant que juge des Nations unies, mais ne disant pas grand-chose d’autre. Troisièmement, le communiqué indique vaguement que depuis que le Mécanisme avait pris connaissance (en juillet 2024) de l’enquête sur Mugambe, il avait « pris toutes les mesures administratives qui s’imposaient », « notamment en mettant fin à la participation du juge aux activités du Mécanisme ». Il n’est fait mention que de « certains faits » : rien sur la nature des crimes pour lesquels elle a été condamnée.

Ayant suivi l’affaire Mugambe pendant des mois, j’ai trouvé la réaction frustrante. Mais elle soulève aussi des questions importantes. Quel est le devoir d’une institution comme le MTPI lorsqu’il s’agit de crimes commis non pas par des individus qu’elle poursuit, arrête et juge, mais par son propre personnel ? La suspension de la participation de Mugambe ne peut être qu’une étape pour « protéger l’intégrité » de l’institution. La déclaration se termine par une note indiquant qu’il est impossible de faire toutes autres observations « en raison du caractère confidentiel des procédures internes ». Mais cette confidentialité, combinée à la lenteur de la réaction, a donné aux observateurs une impression d’inaction au mieux, et d’apathie au pire, en réponse aux crimes de Mugambe.

L’« intégrité » va-t-elle au-delà des procédures ? Alors que le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est confronté à un nouvel assaut d’allégations dont il évite de faire le compte en « se cachant derrière les atrocités » qu’il poursuit, d’autres mécanismes de justice devraient prendre en compte les aspects plus politiques et publics de l’« intégrité » de leur travail. Dans le cas de Mugambe, un meilleur équilibre entre confidentialité, condamnation et clarté semble devoir s’imposer. Deux jours après le premier communiqué, un deuxième suivait, lorsque Mugambe a officiellement « démissionné » de son poste de juge des Nations unies. Bien que presque identique, il contenait un paragraphe qui se lisait comme suit : « L’inculpation et la condamnation d’un juge des Nations unies pour des crimes d’esclavage moderne, de violations des lois sur l’immigration et d’intimidation de témoins sont des faits extrêmement graves. Le Mécanisme s’est engagé et s’engagera toujours à faciliter l’administration correcte, équitable et efficace de la justice. »

Comment les mécanismes de justice internationale doivent-ils réagir lorsque les cris d’injustice viennent de l’intérieur ? Cette question n’est que trop d’actualité. L’histoire du juge Mugambe peut (espérons-le) montrer à d’autres institutions que la réponse ne peut pas se résumer à plaider la confidentialité et à se taire. L’« intégrité » procédurale et la parole publique doivent constituer un ensemble équilibré.

Lucy J. Gaynor est chercheuse doctorante à l'université d'Amsterdam et au NIOD Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies, examinant la construction de narratifs historiques dans le cadre des procès pénaux internationaux.