LES GRANDS ENTRETIENS JUSTICE INFO

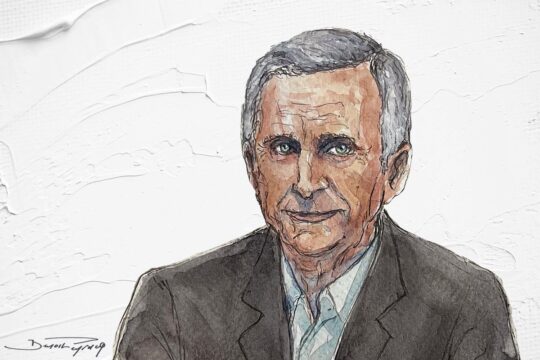

Anta Guissé

Avocate au barreau de paris

Depuis plus de vingt ans, l’avocate franco-sénégalaise Anta Guissé a porté la parole de la défense devant les tribunaux internationaux pour le Rwanda et pour le Cambodge, ainsi que devant la Cour pénale internationale. Elle vient de plaider pour les familles des victimes dans le procès au Burkina-Faso sur l’assassinat de l’ancien président Thomas Sankara, dont le verdict est attendu pour le 6 avril. Et partage ses réflexions sur le jugement de ces crimes extraordinaires.

JUSTICE INFO : Le 15 octobre 1987, le président du Burkina-Faso Thomas Sankara était assassiné avec douze de ses compagnons dans un coup d’État. Trente-cinq ans plus tard, 14 personnes, dont 2 en fuite, sont poursuivies pour ces meurtres et pour « attentat à la sûreté de l’Etat et complicité d’attentat ». C’est-à-dire, pour reprendre une citation dans votre plaidoirie, pour un crime « d’exception au milieu des crimes ordinaires », un crime qui « ébranle l’ordre social dans ses fondements ». En quoi cet assassinat politique doit-il être considéré comme majeur même s’il n’est pas un crime international ?

ANTA GUISSÉ : L’attentat en lui-même est un crime d’exception, il est jugé à part. Les assassinats, eux, restent des crimes de droit commun. La particularité est que cela touche un chef d’État. Le Burkina-Faso a connu beaucoup de coups d’États mais celui-ci est le plus sanglant. Ce fut un bain de sang sous la forme d’une exécution en règle. Ce qui est également particulier, c’est que cela a été prémédité et préparé, puisqu’au même moment où on le tuait au Conseil de l’Entente [siège du pouvoir exécutif], on a fait en sorte de tuer aussi les personnes qui étaient susceptibles d’être les plus proches de Sankara et auraient pu intervenir pour déjouer le coup d’État.

C’était un moment charnière dans l’histoire de l’Afrique, où l’on pouvait basculer dans une autre façon d’aborder le mode de gouvernement sur le continent, une autre façon de voir les rapports entre anciens pays colonisateurs et anciens peuples colonisés. Le fait que cela ait été fauché aussi violemment et par son meilleur ami [Blaise Compaoré, président du Burkina de 1987 à 2014] ajoute une dimension un peu shakespearienne.

La personnalité de Sankara et de cette révolution au Burkina me rappellent bien sûr l’adolescente que j’étais à l’époque et ce que cela a alors voulu dire pour beaucoup de gens. J’ai des parents gauchistes et de milieux militants ; un ami burkinabé venait souvent séjourner chez nous et il est mort pendant ces événements. On parle toujours des personnes tuées au Conseil de l’Entente mais, malheureusement, d’autres gens sont morts ou ont disparu dans des circonstances étranges dans les semaines et mois qui ont suivi.

Je me souviens d’une énorme tristesse. Je côtoie des Africains de tous milieux ; quand ils apprennent que je suis intervenue dans ce procès [comme avocate des parties civiles], tous se souviennent du jour où ils ont appris la mort de Thomas Sankara – et tous ont pleuré. Tous, quelle que soit leur nationalité.

C’est donc l’histoire du Burkina, mais pas seulement : du fait des positions et des discours extrêmement forts de Sankara, c’est l’histoire de l’Afrique. C’était le roi de la « punchline » ! C’était l’époque des Houphouët [Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d’Ivoire de 1960 à 1993], des Eyadéma [Gnassingbé Eyadéma, président du Togo de 1967 à 2005] et Sankara était ce jeune qui dirigeait un pays pauvre mais qui tout à coup se retrouvait sur la scène des grands parce qu’il avait cette dignité, cette volonté de travailler avec ce que l’on a, d’avoir une autre vision du développement. Il y avait certainement les erreurs de la révolution mais on ne peut pas enlever à Sankara qu’il était d’une extrême probité et cela changeait beaucoup par rapport aux autres gouvernants de l’époque et à ceux qui ont suivi. Ce fut un grand espoir totalement détruit.

Trente-cinq ans après les faits, sur le plan judiciaire, la preuve a pu se déliter mais nous avons aussi le bénéfice de la distance. Nous voyons maintenant bien qui a fait quoi de cette révolution.

Nous avons eu un vrai procès d’assises, avec des experts balistiques et des interventions sur les faits : comment on a tué les gens, à quel moment, qu’est-ce qui s’est passé dans les mois qui ont précédé le 15 octobre et après.

N’est-ce pas ce que l’on appelle un procès pour l’histoire ?

Oui, mais pas seulement. Nous avons eu un vrai procès d’assises, avec des experts balistiques et des interventions sur les faits : comment on a tué les gens, à quel moment, qu’est-ce qui s’est passé dans les mois qui ont précédé le 15 octobre et après. Je dirais plutôt que c’est un procès avec l’histoire, dans le sens où nous avons des éléments de compréhension que nous n’aurions pas eu si nous avions jugé les faits dans la foulée – par exemple, un certain nombre de câbles diplomatiques français qui exposent les diverses explications données par le clan Compaoré, les crispations dans la « Françafrique » ou en Côte d’Ivoire.

Que retenez-vous de ce procès ? Qu’a-t-on appris ?

Que cela a été vraiment prémédité, que cela remontait à de nombreux mois, voire plus. Il y avait eu plusieurs tentatives d’assassinat auparavant. Thomas Sankara savait que sa vie était en danger et il a volontairement refusé d’entrer dans cet engrenage. On a appris que Blaise Compaoré était un vrai traître – on s’en doutait mais c’est désormais plus apparent – et que c’était un animal politique. Tant au niveau national qu’international, il avait fait en sorte de s’assurer qu’il n’y aurait pas de répercussions.

Vous avez déjà agi comme avocate de la défense devant le Tribunal pour les Khmers rouges, au Cambodge, où les faits étaient également jugés trente-cinq ans plus tard. Quelle fonction remplit une cour dans des procès de ce type ?

Je n’arrive pas à faire de parallèle entre le procès de Khieu Samphan [président du Kampuchea démocratique de Pol Pot, entre 1975 et 1979, condamné à perpétuité en 2014 puis en 2018 pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide] et l’affaire Sankara. Le procès Sankara est vraiment celui d’une cour d’assises ; on n’y parle pas seulement de responsables politiques, on parle de la mise en place d’un commando. Les faits sont très différents : on ne juge pas Compaoré sur sa gestion ou ses politiques pendant ses 27 années au pouvoir. C’est vraiment l’attentat qui est poursuivi. Bien sûr, quand nous plaidons, nous y mettons la dimension politique mais, en définitive, nous sommes bien en train de parler des 13 assassinats ce jour-là. C’est extrêmement précis, avec des gens qui ont tenu les armes, qui ont participé à la réunion préparatoire, etc.

Il y a deux accusés absents majeurs au procès : l’ancien président Blaise Compaoré, réfugié en Côte d’Ivoire, et Hyacinthe Kafando, le chef du commando, en fuite. A quel point cela a-t-il diminué l’intérêt de ce procès ?

Cela ne l’a pas diminué. On aurait pu avoir ces accusés présents mais silencieux. Même si les Burkinabés auraient aimé entendre leur voix.

Les tribunaux saisis de ces procès historiques ont souvent la tentation d’écrire l’histoire. Comment abordez-vous le risque que les juristes se prennent pour des historiens ?

Dans le procès Sankara, la famille ne voulait pas du tout réécrire l’histoire. Pour elle, on a assassiné Sankara et ses compagnons en donnant des explications qui étaient fausses. Et c’était important de rétablir les faits. Il y avait, certes, une remise en contexte historique mais on parlait de faits très précis : ce jour-là, on a tué Thomas Sankara alors qu’il sortait du Conseil de l’Entente et qu’il n’était pas armé, on l’a exécuté, lui et ses compagnons. Point. C’est un déroulement très factuel. C’était un assassinat politique dans le but de prendre le pouvoir. On n’a pas refait l’histoire de la révolution. Il n’y a pas eu d’expert sur le contexte historique. On a vraiment parlé aux acteurs et aux témoins directs de l’époque.

Les juges ne sont pas censés lutter contre l’impunité ; ils sont censés juger de manière impartiale.

Et dans le procès des anciens dirigeants khmers rouges ?

Dans ce type de procès, le rôle de la défense est de rappeler que l’on est devant un tribunal pénal. On est là pour juger un homme sur des actes qu’il est supposé avoir posés. Au procès de Khieu Samphan, on nous parlait des Khmers rouges, du régime, etc. On dilue le rapport entre l’homme et les faits. On présente la lutte contre l’impunité comme l’étendard de ces juridictions alors que la lutte contre l’impunité revient au seul procureur. Les juges ne sont pas censés lutter contre l’impunité ; ils sont censés juger de manière impartiale. C’est ici où, souvent, le bât blesse. On a affaire à des faits d’une extrême complexité, avec des modes de responsabilité, notamment « l’entreprise criminelle commune », où l’on dit que l’accusé n’avait pas besoin d’avoir envie de commettre un crime pour l’avoir commis et qu’il suffisait que ce soit une conséquence prévisible. Comment être responsable d’un crime que l’on n’a pas voulu commettre ? Ce sont des constructions intellectuelles pour s’assurer que des gens, responsables politiques à un moment donné, puissent être aussi pénalement responsables de faits très éloignés de leur personne. On comprend la volonté morale [qui sous-tend cet objectif] mais on peut arriver à des positions totalement schizophrènes sur ce que c’est de commettre un crime et ce qu’est la responsabilité pénale. Ce sont des procès où il y a une présomption de culpabilité. Nous rappelons, en défense, qu’au pénal, il y a une présomption d’innocence.

On met beaucoup d’attentes dans ces procès en omettant de dire qu’ils n’offriront jamais tout ce qu’on veut. On entend de grands discours sur la lutte contre l’impunité, la réconciliation, la vérité mais, sur des faits aussi complexes et aussi étendus dans le temps, il n’y a pas qu’une vérité – et cela est propre à tout procès.

Certaines juridictions sont faites pour que l’opinion internationale lave un peu sa conscience. Je ne suis pas très certaine que les juridictions internationales servent vraiment à éviter la répétition des faits.

Mais il existe souvent une tension entre le pénal et l’histoire. Au Cambodge, avant l’ouverture du premier procès, le procureur international avait déclaré devant une assemblée de Cambodgiens qu’il ne s’agissait pas de juger une idéologie. Dans la salle, un homme de la campagne s’était levé pour lui rétorquer que, dans ce cas, il ne poursuivait que « la fumée ». Dans l’esprit de tous, ces procès jugeaient évidemment une idéologie. Comment appréhendez-vous cette tension, quand l’idéologie est au cœur du crime ?

Dans le cas des Khmers rouges, un des gros problèmes juridiques est que l’on nous expliquait que la vision politique des Khmers rouges n’était pas en soi criminelle mais que des moyens mis en œuvre l’étaient nécessairement. On était en plein grand écart. La théorie d’une entreprise criminelle commune où, les crimes étant prévisibles, la responsabilité des accusés était engagée, ne s’appliquait pas. Et il fallait quand même retenir ce mode de responsabilité. Nous disions que si on est en train de transformer un mode de responsabilité parce que l’on n’arrive pas à faire le lien avec les crimes autrement, on ne fait pas du droit. Nous n’avons jamais soutenu qu’il n’y avait pas de crimes à tel ou tel endroit ; nous avons simplement dit : sa participation à telle ou telle réunion ne permet pas d’induire qu’il participait à la commission de ces crimes.

Il y a une question plus philosophique derrière votre question : est-ce que le procès pénal est la bonne forme pour ce type de dossier ? C’est une vraie question et elle est d’autant plus problématique sur des faits particulièrement anciens, où des auteurs plus directs sont morts.

Je pense que si Khieu Samphan n’avait pas été le dernier des dirigeants khmers rouges en vie, on n’aurait pas abouti au même résultat. A un moment donné, on fait avec les moyens du bord et on dit qu’il n’y a pas d’autre moyen que de condamner. Après la première condamnation de Nuon Chea [ancien numéro 2 du pouvoir khmer rouge, condamné à perpétuité en 2014 puis en 2018 pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide] et de Khieu Samphan, un journal avait établi la somme dépensée pour aboutir à ce jugement et dit que l’on avait enfin sa justification. Lorsqu’il s’agit d’individus qui ont essentiellement une responsabilité politique, éloignée des faits, il faut lire les justifications mais les jugements font 2600 pages et personne ne les lit. Si l’on n’essaie pas de comprendre mais seulement de valider un postulat de départ, quel était l’intérêt d’un procès ?

Je crois beaucoup à l’intérêt pédagogique d’un procès. Certaines juridictions sont faites pour que l’opinion internationale lave un peu sa conscience sur des situations où elle n’est pas intervenue. Je ne suis pas très certaine que la jurisprudence des juridictions internationales serve vraiment à éviter la répétition des faits. Ceux qui manquent souvent sur le banc des accusés sont ceux qui avaient le pouvoir de prendre des décisions au moment des crises. Que ce soit en République centrafricaine ou au Rwanda, c’est frustrant de savoir qu’il y avait des missions des Nations unies sur place et que l’on n’a pas empêché les crimes. Cela devrait nous interpeller : que fait-on mal pour que cela se répète ?

Vous avez défendu Khieu Samphan, un révolutionnaire qui a servi une idéologie vilipendée, ayant détruit des millions de vies au nom de la lutte des classes. Vos clients rwandais étaient accusés d’avoir embrassé une idéologie raciste qui a coûté des centaines de milliers de vies. Dans le procès Sankara, vous représentiez les familles des collaborateurs d’un homme révéré pour son idéologie anticoloniale, panafricaine et pour ses idées visionnaires. Était-ce une respiration pour vous, d’être du côté des victimes et d’une icône positive ?

J’ai toujours aimé être en défense parce que j’aime prendre le temps d’essayer de comprendre et de ne pas avoir une vision manichéenne des choses. Dans le dossier Sankara, il y a une dimension plus personnelle, d’assister la famille d’une personne que j’admire particulièrement et qui a joué un rôle important dans ma construction personnelle. C’est une respiration parce que c’est un autre mode de travail, la pression est différente. Dans mes autres procès en défense, il y a un aspect beaucoup plus intellectualisé. Dans Sankara, l’affect était clairement plus important. Dans ma plaidoirie, j’ai été submergée par l’émotion et je ne m’y attendais pas. J’ai parfois été très émue en écoutant des personnes témoigner devant les tribunaux internationaux mais en plaidant, c’était nouveau. « Défendre » une icône que l’on a respectée, c’est une expérience professionnelle particulière, l’une des plus belles que j’ai vécues.

Était-ce plus agréable d’être aimée par l’opinion publique, au lieu d’être le vilain canard ?

C’est un métier où l’on apprend à être aimée un jour, et pas le suivant. Je regarde cela avec une petite distance amusée. Bien sûr, c’est plus agréable, non pas d’être aimée – c’est un sentiment très furtif - mais de porter la parole d’une famille et de représenter un homme qui avait une vision et qui en est mort.

Auriez-vous pu être en défense dans le procès Sankara ?

Non, je n’aurais pas pu, je n’aurais pas accepté. A cause de l’affect. L’avocat doit aller là où il sait qu’il peut faire un bon travail.

Comment les Cambodgiens pourraient-ils comprendre cela alors que vous avez accepté de défendre Khieu Samphan là-bas ?

Encore une fois parce que, pour moi, c’était peut-être plus facile de mettre une distance intellectuelle avec des faits sur lesquels je n’avais pas d’histoire personnelle. On ne fait pas forcément du bon travail s’il on est trop proche.

Rwanda, Cambodge, Burkina-Faso : dans tous ces dossiers, les avocats de la défense notamment pointent du doigt les responsabilités étrangères, qui ne sont jamais jugées par ces tribunaux pénaux. Comment vivez-vous ce procès en creux qui n’aboutit jamais ?

C’est une des libertés que l’on a en tant qu’avocat, de mettre en avant tout cela. Il y a le procès dans le prétoire et ce qui va en sortir pour alimenter un débat à l’extérieur. Ce que l’on met en avant devant une juridiction peut nourrir une autre discussion.

Mais est-ce une source de frustration ou l’acceptez-vous ainsi ?

C’est une question de pouvoir, de [rapport de] force. Je ne l’accepte pas mais on peut la dénoncer. Mettre en avant ces failles-là devant les tribunaux est une manière de les exposer. Je sais bien que les États agissent en fonction de leurs intérêts et que, tant que le rapport de force est ainsi, il est difficile de changer les choses. Ce n’est pas un procès qui change la face du monde. Le fait que l’on ne traite que la responsabilité individuelle implique que l’on ne s’intéresse qu’à une partie du problème.

Vous dénoncez souvent une justice internationale « hors sol » et vous voilà à nouveau avocate de la défense dans le procès du Centrafricain Alfred Yekatom devant la Cour pénale internationale. Qu’est-ce qui justifie que vous continuiez ?

Il y a quand même une adrénaline particulière dans ces procès. En défense, on a les moyens d’explorer des choses que l’on ne peut pas forcément faire dans une pratique nationale. La vraie question est la façon dont on mène les débats à l’audience. C’est vrai qu’après avoir goûté de la justice nationale dans le procès Sankara – même si sur des faits différents -, savoir que le public peut venir, qu’il suit au jour le jour dans la presse ce qui s’est dit, que les acteurs parlent à visage découvert, fait que l’on a un impact particulier que l’on n’a pas forcément devant une juridiction internationale.

Comme beaucoup de Noirs et de femmes noires qui arrivent à avoir une certaine visibilité professionnelle, on sait que l’on a envie de faire bien puisque, étant donné les préjugés, cela risquerait de fermer la porte à dix autres qui sont derrière nous.

Être une femme et être une femme noire devant ces tribunaux internationaux, qu’est-ce que cela change ?

C’est plus une question de perception chez les gens. Comme beaucoup de Noirs et de femmes noires qui arrivent à avoir une certaine visibilité professionnelle, on sait que l’on a envie de faire bien puisque, étant donné les préjugés, cela risquerait de fermer la porte à dix autres qui sont derrière nous. C’est une responsabilité. Même du côté des accusés, il existe cette notion qu’être défendu par un homme blanc, c’est toujours mieux que par une femme noire. Il s’agit de contrer cela devant des juridictions internationales qui sont souvent inaccessibles à des professionnelles qui viennent des pays du Sud. Qui a les moyens d’y faire même un stage ? Pour un jeune juriste d’Amérique latine, d’Afrique ou d’Asie, il faut s’accrocher pour avoir un visa Schengen. C’est encore un système de riches, malgré les efforts. On sait que cela donne un peu d’espoir de savoir qu’il y a aussi des gens qui nous ressemblent un peu et qui peuvent être dans le prétoire.

S’il s’agit de justice internationale et de se confronter à l’universel, eh bien je suis le symbole de l’universalité. Je suis à la croisée de beaucoup d’histoires.

Au Cambodge, par exemple, y a-t-il eu un moment où vous avez eu le sentiment, bien au-delà du procès, que vous parveniez à éroder les stéréotypes ?

Je ne peux pas dire que je pense à ça tous les matins en me réveillant. J’ai bien vu dans les rues de Phnom Penh que l’on n’a pas forcément l’habitude de voir des Noires comme moi – et encore moins au poste d’avocat. Donc oui, on casse les stéréotypes. Je ne suis pas une sportive, je ne suis pas une danseuse, je ne suis pas une chanteuse. Voilà, je suis avocate dans ma robe noire [rires]. J’étais ‘mè thirvi khmao’, l’avocate noire. Même le client a pu se demander s’il prenait le risque. Quelqu’un de l’équipe [de défense] m’a dit que lorsqu’il s’était agi de choisir, mon client a dit : « Ah oui, ce serait moderne. »

Et puis, s’il s’agit de justice internationale et de se confronter à l’universel, eh bien je suis le symbole de l’universalité. Je suis à la croisée de beaucoup d’histoires. Mais au final, il faut que ce soit anecdotique : c’est ce qui est dit qui est important. De voir enfin des héros qui nous ressemblent à la télé, de pouvoir nous projeter, c’est important quand on est Noir et que l’on est femme. Cela devrait arrêter de faire du bien et être juste normal mais ça ne l’est pas encore.

Comment parler de l’immigration, des matières premières, des problèmes de développement, sans parler de ça, des traces du passé colonial ?

Le passé colonial revient sur la table de la justice et des réparations. Vous êtes une femme de droit, d’ascendance sénégalaise – le pays de Léopold Sédar Senghor - et martiniquaise – le pays d’Aimé Césaire. Que vous inspire ce retour du colonial et cette exigence de justice ?

Ce que je vois en France est une vraie régression. Nous arrivons à un moment où l’on peut commencer à voir l’histoire en face mais autant la discussion a lieu, autant sur le plan politique j’entends les discours passéistes et rétrogrades des Zemmour, Le Pen et consorts [Éric Zemmour et Marine Le Pen, deux candidats d’extrême droite à l’élection présidentielle en France]. Même chez des gens de gauche, il y avait cette idée sur ce qu’ont apporté les colonies, l’éducation etc., et de nier les choses. Comment parler de l’immigration, des matières premières, des problèmes de développement, sans parler de ça, des traces du passé colonial ? Ce serait une vraie catastrophe si l’on ne pouvait pas avoir cette discussion. Ce serait bien d’avoir en face de soi des gens un peu décomplexés pour en parler, sans avoir de discours du genre « la France, tu l’aimes ou tu la quittes », d’être plus subtil que ça. La discussion pourrait être plus saine, elle ne l’est pas encore mais elle est sur la table.

Propos recueillis par Thierry Cruvellier

© Wayamo Foundation

ANTA GUISSÉ

Anta Guissé est avocate au barreau de Paris (France) depuis 1999. Elle plaide régulièrement devant les juridictions pénales nationales. Entre 2002 et 2010, elle a travaillé au sein de plusieurs équipes de défense devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda. En 2012, elle est devenue avocate internationale de l’ancien président Khieu Samphân devant les Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens. Depuis 2021, elle représente le Centrafricain Alfred Yekatom devant la Cour pénale internationale. Au Burkina Faso, elle défend la famille de Thomas Sankara dans le procès de ses assassins présumés.