Le 28 février 2013, à l’issue des audiences de confirmation des charges de la Cour pénale internationale (CPI), l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo déclare devant la chambre de première instance qu’une fois ce procès terminé, « quel qu’en soit le résultat », il offrira un lot de livres d’histoire au bureau du procureur de la CPI. Près de six ans plus tard, après avoir achevé l’écriture de deux livres dans la prison de Scheveningen, à La Haye, il voudra peut-être tenir sa promesse.

Le 15 janvier 2019, Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Blé Goudé ont été acquittés par la chambre de première instance. Ils n’ont même pas eu à présenter leur défense. Pour la CPI, ce fut un début d’année plutôt amer. Il s’agissait de la première audience de l’année et les seuls à se réjouir à La Haye étaient des Ivoiriens. Sur les marches devant la Cour, ils buvaient du champagne et chantaient en célébrant la décision d’acquittement. Pour la communauté de la justice internationale, et pour les victimes en Côte d’Ivoire également, ce fut un moment mêlé de tressaillement, de sentiment de défaite, de désillusion et de désespoir. Une fois de plus, ce tribunal international de dernier ressort, qui doit faire rendre justice aux pouvoirs, a ordonné la libération de responsables gouvernementaux soupçonnés d’atrocités de masse. Depuis le début, le procès a été politisé, théâtral, émotionnel, controversé et épineux. Pourtant, sa fin abrupte à mi-chemin – après deux ans de preuves à charge et un an pour que les juges en fassent une évaluation – n’a guère été surprenante. D’une manière générale, le procès a souffert d’une théorie de l’accusation peu plausible, d’un manque de preuves et de témoignages rongés par les paradoxes.

Y aurait-il dû même y avoir un procès ?

Si c’était à Christine van de Wyngaert de répondre, ce serait clairement non. Le weekend dernier, dans un entretien accordé à un journal néerlandais, l’ancienne juge de la CPI s’est fait l’écho de la profonde faiblesse des preuves qu’elle avait étudiées dans cette affaire, qu’elle a qualifiée de « fiasco ». Selon elle, elle a vu depuis cinq ans l’acquittement se profiler, comme un nuage noir.

Pas d’enquête en bonne et due forme

Dès le début, l’Accusation a fondé son accusation de crimes contre l’humanité sur des ouï-dire anonymes, tirés de rapports d’ONG et d’articles de presse. De tels éléments de preuve peuvent servir de premières ébauches d’une histoire, d’esquisser un contexte et de fournir des pistes, mais ils ne peuvent en aucun cas, écrit la chambre préliminaire en juin 2013, « être présentés comme le fruit d'une enquête complète et adéquate ». Dans un geste de clémence judiciaire quelque peu inattendu, la même chambre préliminaire – dont van den Wyngaert faisait partie – accorde néanmoins cinq mois supplémentaires au Bureau du procureur pour recueillir des éléments de preuve qui résisteraient au seuil d’examen le plus bas requis pour confirmer les charges. Mais les signes avant-coureurs étaient clairs sur ce qui allait se passer si le procureur ne pouvait pas tenir ses promesses.

Le reste est désormais de l'histoire ancienne.

Obtenir la condamnation de présidents ou de ministres pour des atrocités de masse a peut-être pu sembler facile au Bureau du procureur. Mais à ce jour, la pratique a démontré le contraire. Prouver que la responsabilité politique est aussi une responsabilité pénale exige, idéalement, une expertise approfondie sur l’histoire politique d’une « situation », des enquêtes inquisitoires systématiques et des chefs d’accusation réalistes. Ce n'est pas ce que nous avons vu dans l’affaire Gbagbo-Blé Goudé – ainsi que dans des affaires antérieures de la CPI en Afrique.

Les avertissements des experts ignorés

La CPI avait déjà les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire en octobre 2003, lorsque Gbagbo lui-même, alors président du pays, avait envoyé une lettre à La Haye acceptant la compétence de la Cour sur les crimes prétendument commis par les rebelles dans le nord du pays. Mais le Bureau du procureur n'a répondu qu'à l'invitation faite en 2010 par Alassane Ouattara, le grand opposant de Gbagbo, d'ouvrir une enquête proprio motu. Cette initiative a été soutenue par des lobbyistes des droits de l’homme et des personnalités politiques internationales. Après avoir déclenché une crise sanglante en décembre 2010 en refusant d’abandonner le pouvoir après une défaite électorale, Gbgabo a été battu par les forces soutenant Ouattara et a été arrêté en avril 2011. A l’époque, le regretté historien et expert de l’Afrique de l’Ouest Stephen Ellis avait déjà montré sa préoccupation à propos du fonctionnement de la CPI. Ils « ont parfois une longueur d'avance sur leurs ambitions », avait-il dit. Tout comme d’autres experts des violences de masse en Côte d’Ivoire, il avertissait qu’une procédure pénale à l’encontre de Gbagbo pour les violences politiques commises entre décembre 2010 et avril 2011 ne tiendrait pas la route. Mais le Bureau du procureur s’y est quand même engouffré.

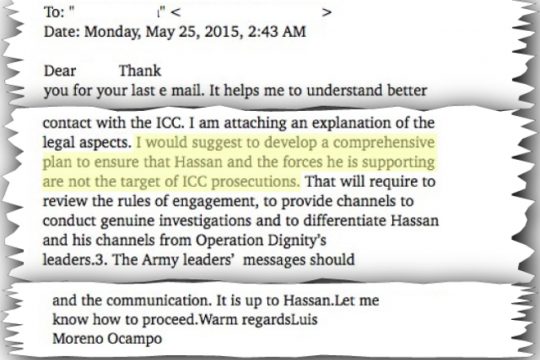

En mai 2011, Fatou Bensouda, alors procureure adjointe chargée des examens préliminaires en Afrique de l’Ouest, déclare que la CPI est « prête à recevoir le dossier » d’Abidjan. Aux yeux du procureur de l’époque, Luis Moreno Ocampo, Gbagbo paraît une cible idéale : il est en prison, il est présenté comme le méchant dans la presse et le nouveau pouvoir offre l’accès aux dossiers de la présidence et aux témoins de l’intérieur.

Manipulation politique et récit simpliste

Le 24 novembre 2011, à Paris, le président Ouattara et le procureur Moreno Ocampo orchestrent le transfert rapide de Gbagbo à La Haye, sur la base d’un acte d'accusation scellé, comme l’a révélé un consortium de journaux, en 2017. Les enquêtes devront suivre. Mais pour une affaire de niveau présidentiel, l'enquête s’avère marginale. En février 2012, le Bureau du procureur ne compte que huit enquêteurs sur le terrain. En collaboration avec les principaux groupes de défense des droits humains en Côte d’Ivoire ils récoltent les témoignages de témoins, en se concentrant sur la préparation de l’audience de confirmation des charges.

Fatou Bensouda veut « envoyer un message fort à ceux qui ont l’intention de tenter d’accéder au pouvoir, ou de s’y maintenir par la force et la brutalité, pour leur dire qu’ils seront désormais responsables de leurs actes ». Comme au Kenya, le Bureau du procureur ne cherche à s’attaquer qu’à la violence politique du moment, dans le chaos et la confusion qui ont suivi des élections contestées. Et en effet, à première vue, les accusations portées contre Gbagbo semblent nettes : quatre attaques violentes contre des civils non armés à Abidjan. Cela aurait pu fonctionner si la théorie sous-jacente n’avait pas été ce récit manichéen de l’Accusation sur la présidence de Gbagbo pendant une décennie et sa détermination quasi despotique à s’accrocher au pouvoir par des moyens criminels.

En réalité, la théorie de l’Accusation repose sur une compréhension si simpliste de l’histoire politique de la Côte d’Ivoire qu’elle était vouée à l'échec. Aucun juge raisonnable, ou étudiant en première année d’histoire, ne peut se convaincre que Gbagbo, son épouse Simone et son protégé Blé Goudé avaient élaboré un plan criminel en 2000 pour « se maintenir au pouvoir par tous les moyens », et mettre en œuvre ensuite « une politique étatique ou organisationnelle visant à une attaque généralisée et systématique contre les partisans des Ouattara » en 2010.

Au cours du procès, les juges indiquent déjà qu'ils trouvent invraisemblable le récit de l’Accusation, qui se trouve largement hors du champ des accusations. Le Bureau du procureur présente 2679 documents, dont les registres du palais présidentiel, les dossiers de police, les rapports de l’Onu, les rapports médicaux et le journal de bord de Simone Gbagbo. Aucun de ces documents ne contient un seul élément de crimes contre l’humanité dans le style nazi, sans parler d’ordres présidentiels pour la commission de tels actes. En l’absence de piste matérielle, le Bureau du procureur a recours à des rapports sur les droits de l'homme, un documentaire, des coupures de presse et des témoignages.

82 témoins et aucune corroboration

Au procès, pratiquement personne ne corrobore la théorie de l’accusation ni ne lie les charges à Gbagbo. Dès le premier jour, en janvier 2016, les témoignages sont laborieux, incohérents et parfois absurdes. Le président de la chambre Cuno Tarfuser fait remarquer, en plaisantant, que « à ce rythme, nous [terminerons] ce procès en 2050 ». Puis il se montre de plus en plus impatient. En dehors d’un ancien chercheur de Human Rights Watch, d’un documentariste britannique et d’un enquêteur de l’Onu, aucun véritable expert indépendant n’est appelé pour expliquer ce qui s’est passé exactement en Côte d’Ivoire, qui a réellement été impliqué dans la violence et comment. Après avoir entendu 82 témoins, on ne sait toujours pas très bien, sur un plan judiciaire, qui a fait quoi à qui.

Qui a tué 150 personnes, violé 17 femmes et blessé 111 autres, comme il est dit dans l’acte d’accusation, lors des attaques contre le siège de la radio-télévision nationale, contre la marche des femmes d’Abobo et lors du pilonnage du marché d’Abobo ?

Personne n’a mis en doute l’existence de ces violences, y compris les juges de première instance. Mais des témoins de l’intérieur, y compris une vingtaine de fonctionnaires de police, de généraux et de politiciens, n’ont pas été en mesure de fournir une idée des responsables, au-delà du doute raisonnable. Leur témoignage a généralement été imprécis, ambigu, évasif, voire disculpatoire, surtout lorsqu’il concernait le rôle de Gbagbo – et bien entendu le leur – dans les événements. D’autres témoins, dont le membre de l’opposition Jichi Sam Mohamed (alias « Sam l'Africain »), sont intervenus à la barre pour des raisons opportunistes avant de se montrer hostiles à la partie même qui les avait appelés.

Leçons pour un outsider

C'est à l’issue de 220 audiences, dont beaucoup à huis clos, que l’accusation clos son dossier, en janvier 2018. Elle se sent manifestement en confiance puisqu’elle renonce à 44 témoins initialement annoncés pour témoigner à La Haye. La chambre de première instance, elle, se montre plus inquiète. Elle demande rapidement au Bureau du procureur de déposer un mémoire de première instance dans lequel elle doit résumer, organiser et clarifier la manière dont les éléments de preuve présentés sont liés aux charges portées et à la théorie de l’accusation. Il s’agit d’une demande peu commune. Et c’est évidemment révélateur de la confusion de la Chambre de première instance quant à la pertinence de ce qu'elle a entendu au cours des deux années précédentes.

Au cours de procédures accrocheuses, de contre-interrogatoires agressifs et devant une galerie du public remplie de partisans de Gbagbo, l’accusation s’est battue comme si elle était en position d’outsider. Ce faisant, elle s'est trop longtemps accrochée à son os, croyant aveuglément à sa version de l’histoire comme dans un tunnel. L’affaire, finalement, est emblématique de l’incapacité du Bureau du procureur à enquêter efficacement sur les crimes d’atrocités commis en Afrique. Le problème est généralisé et systématique, comme en témoignent les faibles succès judiciaire de la CPI. Devrions-nous blâmer le Bureau du procureur pour cela ? Oui, dans une certaine mesure. Il devrait reconsidérer la question de savoir s’il doit continuer à agir en tant que bras exécutif et judiciaire des grandes ONG internationales de défense des droits de l’homme et travailler de manière plus inquisitoire et indépendante. Cela inclut la décision de ne pas déposer de dossiers si les preuves sont insuffisantes.

Pas de soucis pour les États

Mais il faut également reconnaître les contraintes financières. Les États qui soutiennent la Cour l’ont maintenue avec un budget restreint. En 2018, la CPI ne comptait que 61 enquêteurs, 23 analystes et 9 membres du personnel dans sa section judiciaire. C'est extrêmement modeste pour un tribunal qui traite pas moins de 21 situations à travers le monde. Par comparaison, la CPI affirme que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie déployait entre 20 et 30 enquêteurs par affaire – sans compter des juristes et autres personnels d’appui. Les bailleurs de fonds et soutiens politiques de la Cour ont parfaitement réussi à maintenir un tribunal imparfait sur le fait de demander des comptes aux responsables gouvernementaux. Le procès Gbagbo peut les rassurer sur le fait qu'ils n’ont pas à craindre ce tribunal.

Quant à Laurent « Koudou » Gbagbo, s’il doit attendre la procédure d’appel, il fait désormais partie de ce groupe illustre de personnages puissants qui ont contribué à l’humiliation infructueuse de ses accusateurs à la CPI.

THIJS BOUWKNEGT

THIJS BOUWKNEGT

Thijs Bouwknegt est historien et ancien journaliste. Il est chercheur au NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies à Amsterdam (Pays-Bas) et maître de conférences aux universités d’Amsterdam et de Leiden. Ses recherches portent sur l’histoire de la justice transitionnelle, en particulier en Afrique. Depuis 2006, il a assisté et couvert tous les (pré)procès de la CPI à La Haye, y compris l’affaire Gbagbo et Blé Goudé.