Les deux femmes devaient avoir l’air émaciées lorsque Mahmoud A. les a arrêtées au poste de contrôle situé à l’extrémité nord de Yarmouk, à Damas. Nous sommes dans les premiers jours de l’année 2014, et le siège total de ce quartier palestinien situé dans la partie sud de la capitale syrienne dure depuis juillet 2013. Selon l’acte d’accusation, Mahmoud A. commence à les frapper avec un tuyau en plastique vert.

L’acte d’accusation indique qu’« il les frappe avec des mouvements verticaux vers le bas » et les traite de « viles ». Elles tombent à terre et, dans un mouvement de panique général, sont piétinées par d’autres civils venus chercher des colis alimentaires. « Même dans cette position de faiblesse, il continue à les frapper. » Aux yeux de l’accusation, ces actes visant à les affamer constituent un crime de guerre : Mahmoud A. empêche les deux femmes d’obtenir la nourriture dont elles ont désespérément besoin.

Mahmoud A. est l’un des cinq hommes accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans le cadre de ce nouveau procès de compétence universelle mené en Allemagne concernant la Syrie. La Cour régionale supérieure de Coblence, connue pour son procès historique contre deux anciens officiers des services de renseignement syriens en 2020-2022, est une fois de plus le théâtre d’un procès contre les crimes les plus graves du régime Assad et de ses milices alliées.

En vertu du principe de compétence universelle, les autorités allemandes peuvent poursuivre les crimes internationaux commis en Syrie, même lorsqu’il n’y a pas de lien direct avec l’Allemagne, ce qu’elles ont fait à de nombreuses reprises au cours des dernières années. Mais ce procès est différent. C’est le premier à s’ouvrir après la chute du régime Assad en décembre 2024. Et c’est le premier procès à qualifier la famine de crime de guerre, une étape considérée par certains comme un tournant dans la poursuite d’un crime particulièrement cruel mais longtemps négligé.

Une milice palestinienne pro-Assad

Plus de dix ans après les faits allégués, Mahmoud A. ne ressemble plus au milicien costaud et tatoué qu’il était en 2014, d’après certaines photos publiées sur Internet. Il entre menotté et assis dans un fauteuil roulant dans la salle d’audience de Coblence. Dans la tribune publique, une femme se lève d’un bond et lui fait signe, mais elle est immédiatement réprimandée par un agent de sécurité : toute communication avec les accusés est interdite. « Je lui dis juste bonjour », dit-elle en souriant d’un air contrit. « Nous ne nous sommes pas vus depuis un an. » En ce jour d’ouverture du procès, le 19 novembre, les amis et la famille des accusés occupent plus de la moitié des bancs en bois de la salle d’audience. Alors que les quatre coaccusés de Mahmoud A. entrent un par un, les mains et les pieds menottés, leurs proches sanglotent, sourient, leur font signe de la main ou leur font signe de rester calmes.

La liste des accusations portées contre eux est longue. En 2012, Mahmoud A., Wael S., Sameer S. et Jihad A. auraient tous rejoint la milice palestinienne « Mouvement pour la Palestine libre » qui a coopéré avec le régime Assad pour réprimer les manifestations antigouvernementales à Yarmouk et imposer le siège du quartier à partir de 2012. Le cinquième accusé, Mazhar J., aurait été un agent des services de renseignement de la branche dite ‘palestinienne’, où « les personnes arrêtées, pour la plupart arbitrairement, étaient torturées et détenues dans des conditions mettant leur vie en danger, parfois pendant plusieurs années ». Un grand nombre de prisonniers y sont morts, selon l’acte d’accusation, « des suites de la torture et des conditions de détention ». Mazhar J. aurait été responsable de l’arrestation et des mauvais traitements infligés à des civils dans cette unité du renseignement, ainsi que de la répression violente des habitants de Yarmouk.

« Vous jouez avec votre vie »

L’un des principaux incidents décrits par les procureurs est une manifestation qui a eu lieu à Yarmouk après la prière du vendredi 13 juillet 2012. La manifestation a pris de l’ampleur en se déplaçant vers le nord, sur l’avenue Palestine, où elle s’est confrontée aux forces de sécurité, parmi lesquelles se trouvaient quatre des accusés. « De manière inattendue, plusieurs personnes, dont les accusés, ont ouvert le feu sur les manifestants. Trois personnes ont été tuées par ces tirs, dont Iyas Fahad, qui était âgé de 21 ans à l’époque. »

À la mention de la victime, un homme grand, aux cheveux bouclés et au visage fatigué, s’est mis à pleurer doucement. Accompagné de ses avocats, il était assis à gauche de la salle d’audience, face aux accusés. Il est le père d’Iyas Fahad et s’est joint à la procédure en tant que plaignant. Selon l’acte d’accusation, les accusés l’ont harcelé dans les jours qui ont suivi la mort de son fils. Le régime voulait qu’il accepte un certificat de décès mentionnant une fausse cause de décès, mais il a refusé. « Vous jouez avec votre vie », lui auraient-ils dit. « N’est-ce pas suffisant d’avoir perdu un fils ? Voulez-vous en perdre un autre ? »

Outre cet événement et les mauvais traitements infligés aux deux femmes au poste de contrôle, d’autres actes allégués concernent un ou plusieurs des accusés : tirs sur des manifestants, passages à tabac et arrestations arbitraires de civils aux postes de contrôle, puis transfert vers des unités de renseignement où ils ont trouvé la mort. L’avocat de Samir S. a lu une longue requête demandant au tribunal d’abandonner les charges retenues contre son client, celui-ci n’ayant selon lui jamais possédé d’arme ni fait partie d’aucune milice. Les autres accusés et leurs avocats n’ont pas encore commenté ces accusations.

Selon l’acte d’accusation, Moafak Doua, un combattant syro-palestinien condamné à la prison à vie à Berlin en février 2023, aurait également été impliqué dans plusieurs de ces crimes. Un autre homme, Mahmoud Sweidan, aurait donné les ordres dans certaines de ces affaires. Il a émigré en Suède, où il a été arrêté l’année dernière en même temps que les accusés de Coblence, et il est actuellement jugé pour crimes de guerre présumés à Yarmouk.

Comprendre Yarmouk

La situation qui a conduit les milices palestiniennes à tuer des civils palestiniens au nom d’Assad à Yarmouk n’est pas si facile à comprendre. Si la communauté palestinienne syrienne est souvent décrite comme un groupe homogène, il existait en réalité de nombreux groupes ayant des positions divergentes à l’égard de la révolution, qui ont évolué au fil du temps. Des positions façonnées par divers facteurs, parmi lesquels l’ingérence du régime Assad, qui a divisé les factions palestiniennes en en soutenant certaines et en en réprimant d’autres, ainsi que le ressentiment à l’égard des milices palestiniennes qui contrôlaient les camps au nom du régime.

Au début de la révolution syrienne en 2011, la Syrie comptait environ 560 000 Palestiniens, dont un tiers vivait à Yarmouk. La plupart d’entre eux étaient arrivés après la Nakba, l’expulsion forcée des Palestiniens de leur patrie lors de la création de l’État d’Israël, ou après la guerre des Six Jours en 1967. La Syrie était l’un des pays les plus hospitaliers à l’époque, traitant les Palestiniens comme des citoyens à part entière en leur donnant la plupart des droits dont jouissaient les Syriens. Les camps de réfugiés n’étaient pas des ghettos marginalisés, mais, comme Yarmouk, ils faisaient partie intégrante de la capitale syrienne et de ses circuits commerciaux.

Aujourd’hui, il ne reste plus grand-chose du quartier autrefois animé de Yarmouk. Étant l’une des zones les plus disputées de la guerre civile en Syrie, les frappes aériennes du régime ont réduit la majorité de ses bâtiments à des squelettes de béton gris ou à des tas de décombres. Au début du soulèvement en 2011, de nombreux Palestiniens syriens hésitaient à s’impliquer. Mais Yarmouk est aussi rapidement devenu une destination pour les Syriens déplacés d’autres régions, accueillant des dizaines, voire des centaines de milliers de nouveaux arrivants. Il constituait également une sorte de zone tampon entre le centre de Damas et la banlieue sud, où les groupes rebelles gagnaient rapidement en puissance.

Yarmouk était souvent décrit par les chefs rebelles comme le « poumon » qui leur permettait de respirer. Les blessés y étaient soignés, les familles de combattants y trouvaient refuge et les jeunes de la région aidaient parfois à faire passer des armes et des munitions en contrebande. Alors que les dirigeants locaux faisaient pression pour que Yarmouk reste neutre, de nouveaux rangs de manifestants se sont rapidement formés en réaction à la répression du régime dans le camp et à ses frontières.

En juillet 2012, l’Armée syrienne libre (ASL), un groupe armé anti-Assad, a attaqué le centre de Damas depuis la banlieue sud bordant Yarmouk ; et quelques mois plus tard, les frappes aériennes du régime sur Yarmouk ont commencé. Le quartier a été rapidement investi par les forces d’opposition, ce qui a incité le régime Assad et ses milices loyales à lancer ce qui allait devenir l’un de ses premiers sièges – et le plus brutal. Au cours des trois années qui ont suivi, des centaines de personnes sont mortes de faim. Les survivants ont décrit de manière choquante comment les gens étaient contraints de manger des chats et des chiens ou étaient tués par des tireurs embusqués alors qu’ils tentaient de récupérer des vivres.

La famine comme crime de guerre

C’est dans ce contexte que l’acte d’accusation a été présenté à Coblence. « Alors que les habitants pouvaient initialement quitter ou entrer dans le quartier malgré des contrôles sévères, celui-ci a été hermétiquement bouclé à partir de juillet 2013. » Les procureurs allemands affirment que les milices syriennes « Mouvement pour la libération de la Palestine » et « FPLP-CG », dont quatre des accusés auraient été membres, ont participé au siège. « Il n’était plus possible d’acheter de la nourriture et des médicaments. À ce moment-là, la situation humanitaire était devenue catastrophique. » Alors que le régime syrien a autorisé l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) à acheminer de l’aide humanitaire à Yarmouk au début de l’année 2014, les habitants ont été contraints de récupérer l’aide dans le nord du quartier, contrôlé par le régime, « où ils risquaient d’être victimes de violences. Néanmoins, afin d’échapper à la famine pour eux-mêmes et leurs familles, de nombreuses personnes s’y rendaient les jours de distribution. »

C’est la première fois que la famine est jugée comme un crime de guerre à part entière –même si elle est mentionnée dans les mandats d’arrêt délivrés en novembre 2024 par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. « La famine a longtemps été perçue comme un problème humanitaire plutôt que comme un crime international », explique Catriona Murdoch, directrice de la responsabilité juridique et du plaidoyer au sein de l’organisation de défense des droits humains Videre, basée aux Pays-Bas. « Elle était considérée comme quelque chose qui se produit simplement pendant la guerre – les réserves s’épuisent, les gens se déplacent – une conséquence inévitable. »

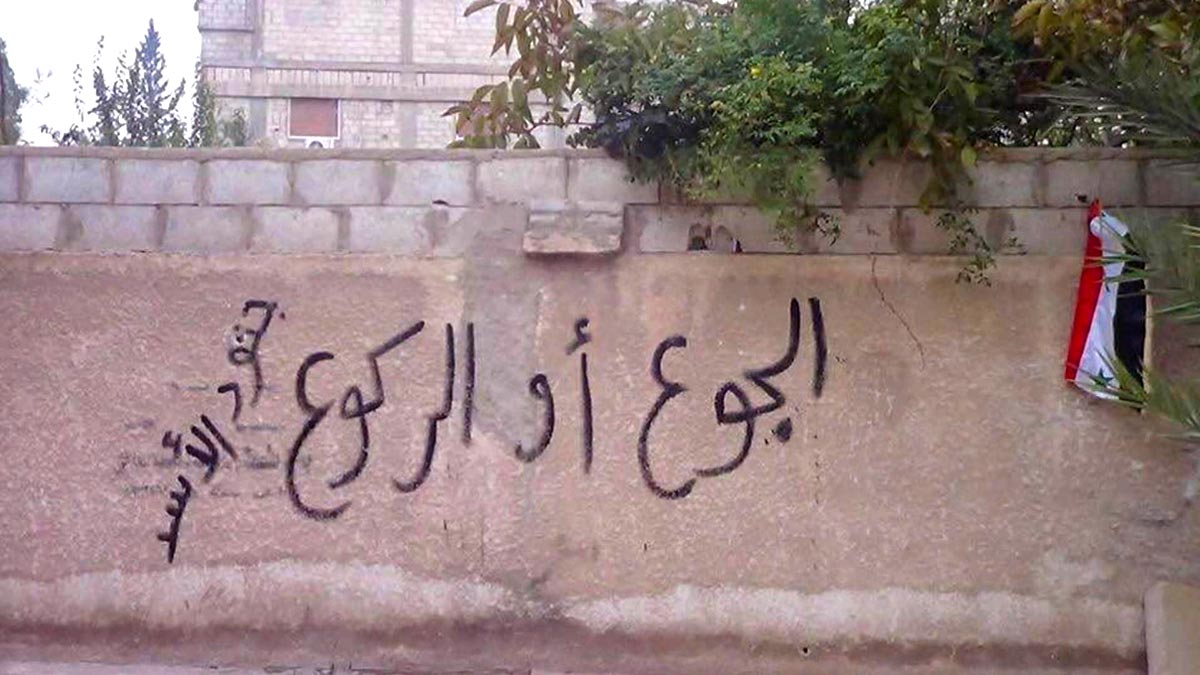

Murdoch a travaillé avec des ONG syriennes sur le siège de Yarmouk et a été en contact avec les procureurs chargés de l’affaire allemande. Pour elle, les sièges en Syrie sont emblématiques de la nature criminelle délibérée qui se cache derrière le fait d’affamer des civils. « La devise du régime syrien ‘À genoux ou affamés’, était tagguée sur les murs de nombreuses villes syriennes. »

La famine ne représente qu’une petite partie de l’acte d’accusation à Coblence et ne fait référence qu’à un seul incident. Mais le procès pourrait illustrer les schémas plus larges des sièges et de la famine en Syrie, selon Murdoch. Elle espère que cette première affaire encouragera d’autres autorités judiciaires à enquêter sur la famine comme arme de guerre, par exemple à Gaza ou au Soudan. Selon Murdoch, Yarmouk est à la fois un cas évident et un bon point de départ pour démontrer les ravages causés par ce crime. Des traumatismes psychologiques aux difficultés scolaires et au retard de croissance chez les enfants, en passant par les revers économiques et la baisse du taux de natalité : « C’est un crime à combustion lente qui a des répercussions sur les générations futures. »