L’immunité personnelle dont bénéficient les chefs d’État en exercice est-elle absolue ? Ou peut-il exister des exceptions lorsque les faits reprochés sont constitutifs des plus graves crimes internationaux ? La question soulevée devant la Cour de cassation, réunie vendredi 4 juillet à Paris en assemblée plénière – sa formation la plus solennelle – relèvent sans conteste d’une importance particulière au regard d’un contexte international où d’autres chefs d’État en exercice font l’objet de mandats d’arrêt ; et où, jusqu’ici, leur immunité fait loi.

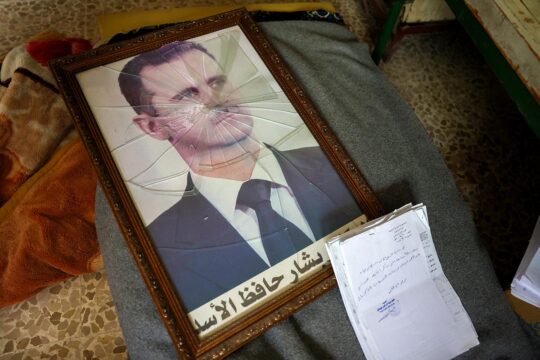

En juin 2024, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris en avait jugé autrement, validant un mandat d’arrêt émis contre le président syrien Bachar el-Assad, alors qu’il était en exercice, en 2023. C’est sur la régularité de ce mandat que les dix-neuf magistrats de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français doivent désormais se prononcer.

Selon la coutume internationale, l’immunité personnelle protège devant les juridictions nationales un chef d’État, un chef de gouvernement ou un ministre des Affaires étrangères en exercice. Elle dure le temps du mandat, et concerne tous les actes qui pourraient leur être reprochés – que ce soit à titre privé, ou au nom de la souveraineté de l’État. L’immunité fonctionnelle (ou matérielle) protège devant des juridictions nationales étrangères tous les agents d’État qui ont commis des actes dans le cadre de leurs fonctions et au nom de la souveraineté de l’État – y compris après qu’ils ont cessé leurs fonctions.

Mandat national contre el-Assad : une première

L’affaire commence en mars 2021. Une plainte avec constitution de partie civile est déposée devant le tribunal de Paris par différentes organisations et plusieurs victimes des attaques à l’arme chimique commises en août 2013, dans la Ghouta orientale, à l’est de Damas ; des bombardements au gaz sarin imputés au régime qui causent plus d’un millier de morts. En novembre 2023, deux juges d’instruction émettent finalement quatre mandats d’arrêt. L’un d’eux vise le président en exercice, Bachar el-Assad, pour complicité de crime contre l’humanité et de crimes de guerre. Une première.

Mais le mandat est contesté. D’abord par le parquet national antiterroriste, en charge en France des poursuites pour crimes internationaux, qui introduit une requête en nullité devant la Cour d’appel de Paris. Puis par le parquet général de la Cour d’appel. Considérant que « l’interdiction de l’emploi des armes chimiques fait partie du droit international coutumier en tant que norme impérative », la chambre de l’instruction avait estimé que les crimes reprochés à el-Assad « ne pouvaient être considérés comme faisant partie des fonctions officielles d’un chef d’État ». Et que le Conseil de sécurité des Nations unies avait adopté des résolutions exigeant que les auteurs des attaques chimiques en Syrie soient poursuivis – qu’elles que soient leurs fonctions.

La décision des juges de l’instruction était « historique », selon l’avocate Jeanne Sulzer, qui représente plusieurs parties civiles, puisque la jurisprudence n’avait jamais admis d’exception en matière d’immunité personnelle. Un jugement de la Cour de cassation, rendu en septembre 2020, estimait simplement que s’il existait des exceptions à cette immunité, « il revenait à la communauté internationale de les définir ». « Mais l’immunité relève entièrement du droit coutumier international », relève l’avocate auprès de Justice Info ; c’est-à-dire de la pratique des États qui, ensemble, forme la coutume. Autrement dit, « le juge des immunités, c’est le juge des juridictions nationales ». Et c’est à eux – ici, ceux de la Cour de cassation – qu’il revient de dessiner les éventuels nouveaux contours de cette coutume.

L’immunité, garante de la souveraineté des États

Vendredi, le procureur général auprès de la Cour de cassation, Rémy Heitz, s’est interrogé sur les fondements ayant motivé la décision. Si la qualification des crimes reprochés à Bachar el-Assad ne fait aucun doute, « était-il pour autant possible d’écarter l’immunité personnelle du président syrien pour retenir l’engagement de sa responsabilité pénale ? ». Non, tranche Heitz. Pour lui, l’analyse visant à considérer que ces crimes étaient « détachables » de ses fonctions « ne peut pas être admise » ; eu égard à « la souveraineté » et à « l’égalité » des États qui « impose qu’aucun État n’impose son ascendant sur un autre » par la voie judiciaire.

Plus loin, Heitz explique finalement ne pas soutenir une « remise en cause générale » de l’immunité personnelle des chefs d’État en exercice. Il argumente : elle permet de garantir « le respect de la souveraineté des États », de prévenir « les poursuites abusives ou à visée politique », ou encore d’assurer « la stabilité des relations internationales ».

Mais les juridictions nationales « font désormais partie intégrante du système de justice pénale internationale », plaide de son côté Paul Mathonnet, qui représente l’ensemble des parties civiles devant la Cour de cassation. Il y défend l’idée que « la lutte contre l’impunité » n’est plus considérée, en droit international, « comme une simple valeur en attente d’être consacrée par la volonté de la communauté internationale ». Mais comme « un intérêt juridiquement protégé qui oblige les États ». En particulier, considérant que de nombreux crimes « demeurent hors de la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) » comme c’est le cas dans l’affaire, rappelle l’avocat, puisque la Syrie n’a pas ratifié le Statut de Rome.

Pour les parties civiles, l’enjeu tient au fait de pouvoir « se réserver la possibilité d’écarter, au cas par cas », l’immunité personnelle d’un chef d’État en exercice lorsque les plus graves crimes internationaux lui sont reprochés. Et donc d’établir une exception à son caractère absolu. Notamment, poursuit l’avocat, si cette immunité aboutit « concrètement à une situation d’impunité, comme l’a constaté la chambre de l’instruction dans sa décision ». Faire le choix « d’une immunité sous réserve », adresse-t-il aux magistrats, permettrait de se prémunir du risque de voir se multiplier les situations d’impunité, mais aussi du risque d’instrumentalisation de poursuites « par des États mal-intentionnés ».

Le pourvoi examiné par la Cour de cassation s’inscrit « dans un contexte plus large », analyse Me Sulzer : « On peut considérer que l’immunité personnelle, c’est la garantie d’un monde apaisé, dans le respect de la souveraineté des États. Mais on peut aussi dire l’inverse, et estimer que décimer sa population, ce n’est pas exactement contribuer à des relations internationales et diplomatiques sereines ». Pour l’avocate, la question de cette immunité s’apprécie aussi au regard de son application, y compris dans le cadre de la collaboration des États avec la CPI, qui ne reconnaît pas les immunités personnelles et fonctionnelles : « De nombreux États estiment qu’ils ne peuvent pas – ou ne souhaitent pas – utiliser leur pouvoir de contrainte pour arrêter des dirigeants en exercice poursuivis par la CPI. Parce que pour eux, la question de l’immunité se pose », et qu’elle serait encore difficile à aborder. Parfois pour d’évidents enjeux de diplomatie.

Mais les choses évoluent : « Jusqu’ici, toucher à l’immunité personnelle, c’était tabou. Au moment de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction, nous nous attendions à une espèce de levée de bouclier. Presque à notre surprise, nous avons reçu énormément de réactions positives, en particulier du côté des universitaires, des professeurs de droit internationalistes. Des personnes progressistes, certes, mais qui, si ça ne tient pas, le disent », poursuit Sulzer.

La troisième voie du procureur général

Le procureur général a toutefois proposé à la Cour de cassation de ne pas casser l’arrêt de la chambre d’instruction et invité les magistrats à valider le mandat d’arrêt visant Assad. Une sorte de « troisième voie ». Plus exactement, Heitz propose d’écarter la question de l’immunité personnelle de l’ancien président syrien, considérant qu’il n’est plus reconnu par la France comme le chef d’État légitime de la République arabe syrienne, dès 2012. Une position, précise-t-il, soutenue par le ministère français des Affaires étrangères, dont il a sollicité l’avis.

Le fait qu’Assad ne soit plus en fonction depuis le 8 décembre 2024 n’a pas d’incidence sur les débats, avait introduit la conseillère rapporteure devant la Cour, puisque que « la régularité du mandat d’arrêt doit s’apprécier à la date de sa délivrance », en novembre 2023. L’ex-chef d’État est ainsi visé par un autre mandat d’arrêt émis par des juges d’instruction français en janvier 2025 – qui, lui, ne fait l’objet d’aucune contestation du ministère public.

L’argument de la levée de l’immunité d’Assad au titre de la « dé-reconnaissance » dont il faisait l’objet a également été avancé par l’avocat des parties civiles – argument qu’il convient d’envisager seulement « si » les magistrats de la Cour devaient ne pas admettre « la logique du cas par cas » proposé en première intention, précisait Me Mathonnet en audience. En novembre 2012, le président français François Hollande avait en effet annoncé que « la France reconnaissait désormais la Coalition nationale syrienne comme seule représentante du peuple syrien. » Mais quelle serait la portée juridique d’une décision fondée sur la dé-reconnaissance ?, a interrogé l’avocat. Aurait-elle « un effet » sur la coutume internationale ? Ou s’agirait-il « uniquement » d’une appréciation portant sur le fait de savoir « si la personne poursuivie est bien un chef d’État » ?

« Nous nous félicitons que le parquet général auprès de la Cour de cassation soit du côté des victimes et demande la confirmation du mandat d’arrêt », a souligné Clémence Witt à la sortie de l’audience, aux côtés de deux autres représentantes des parties civiles lors de l’instruction, Sulzer et Chloé Pasmantier. Car suivre cette voie de la dé-reconnaissance impliquerait de suivre aussi son motif, ajoute Me Sulzer ; « or, le motif de la dé-reconnaissance est rendu obligatoire du fait de la nature et de la gravité des crimes » reprochés.

« S’il est intéressant de souligner que le parquet général devant la Cour de cassation a fait sien l’un de nos arguments, poursuit Me Pasmantier, il est aussi intéressant de noter qu’il l’utilise pour ne pas avoir à répondre sur l’immunité personnelle. Bien sûr, les parties civiles auraient souhaité que le parquet aille encore plus loin, en admettant l’inapplicabilité de l’immunité personnelle en cas de crime contre l’humanité ».

Quant à savoir si Assad aurait pu bénéficier d’une immunité fonctionnelle, l’hypothèse est peu probable ; la jurisprudence internationale a évolué et va désormais dans le sens de l’introduction d’une exception à son application en cas de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Vendredi, la Cour de cassation examinait– conjointement à l’affaire du mandat d’arrêt d’el-Assad – une autre requête portant sur cette question.

La décision de la Cour de cassation sera rendue le 25 juillet.

CE QUE LA COUR D’ASSISES DE PARIS A DIT

Il y a un an, à l’issue du premier procès « syrien » organisé en France, par contumace, après une plainte suite à la disparition forcée de deux membres de la famille Dabbagh, la Cour d’assises de Paris avait estimé, dans sa motivation écrite du 30 mai 2024, que Bachar el-Assad « bénéficie de l’immunité reconnue par la communauté internationale à tout chef d’État », mais qu’« il en va différemment des trois accusés » de ce procès. « La Cour estime que les crimes contre l’humanité, considérés comme les plus graves dans la hiérarchie des crimes, ne peuvent être couverts » par l’immunité fonctionnelle (ou matérielle) « également reconnue par le droit international à tout agent public pour les actes accomplis dans le cadre de ses fonctions ».