Par une chaude journée d’été au tribunal de district de Stockholm, deux séries d’images satellite ont été confrontées, chaque partie au procès espérant renforcer ses arguments.

« On peut facilement analyser la photo d’un village brûlé, mais les images satellites couvrant de vastes zones peuvent être plus difficiles à interpréter. Ce sont de nouvelles techniques, dont la justice doit pouvoir tirer parti », remarque le 24 juin l’expert en images satellite Erik Prins, en entrant dans la salle d’audience n° 34.

Il y a 25 ans, dans une zone de guerre où il n’y avait que peu ou pas de journalistes sur le terrain, il y avait des yeux dans l’espace qui observaient. Alimentées par le soleil et lancées par la Nasa à des fins scientifiques, ces images satellites ont été présentées comme preuves dans le plus long procès de l’histoire de la Suède.

L’ancien président de Lundin Oil, Ian Lundin, et son ancien directeur général Alex Schneiter y sont accusés d’avoir aidé et encouragé des violations flagrantes du droit international lors d’événements survenus au Soudan (aujourd’hui Sud-Soudan) entre 1999 et 2003. Tous deux se défendent d’avoir commis des actes répréhensibles. Le procès, qui a débuté en 2023, devrait s’achever en mai 2026.

Deux versions contradictoires de ce qui s’est passé au Soudan au cours de ces années s’affrontent. D’un côté, les témoins et les procureurs affirment que des milliers de personnes ont été déplacées lorsque les forces gouvernementales et les milices ont dégagé des zones pour l’extraction du pétrole. De l’autre, l’entreprise affirme que ce n’est pas le pétrole qui est à l’origine du conflit, que peu de gens vivaient dans ces régions et que les incendies étaient dus à des pratiques traditionnelles de brûlis, et non à un conflit.

Satellites d’observation de la Terre

Le témoin expert Prins, cité par le procureur, explique que les satellites Landsat – exploités conjointement par la Nasa et l’US Geological Survey – collectent des données sur la surface terrestre de la planète depuis 1972. Landsat constitue donc la plus longue archive satellitaire continue d’observation de la Terre.

Les images du Soudan entre 1997 et 2003 ne sont pas continues, mais, en théorie, les satellites passaient au-dessus du bloc 5A tous les huit jours. « Les zones blanches sur les images satellite, explique Prins, sont le résultat du pâturage et du piétinement de l’herbe par le bétail. Nous savons que le bétail expose un sol nu et sablonneux, ce que les satellites détectent. C’est un marqueur plus significatif que les terres cultivées, car les cultures peuvent avoir été récoltées.

Prins précise avoir été contacté en 2006 par la Coalition européenne sur le pétrole au Soudan (ECOS), qui lui a demandé s’il pouvait faire la lumière sur les « rumeurs » entourant le bloc 5A. « J’étais connu comme quelqu’un d’expert en matière d’environnement et capable d’évaluer l’impact de l’industrie pétrolière sur les zones concernées. La demande d’ECOS était simple : examiner les schémas d’utilisation des sols et leur évolution dans le temps.

Déplacements massifs de populations

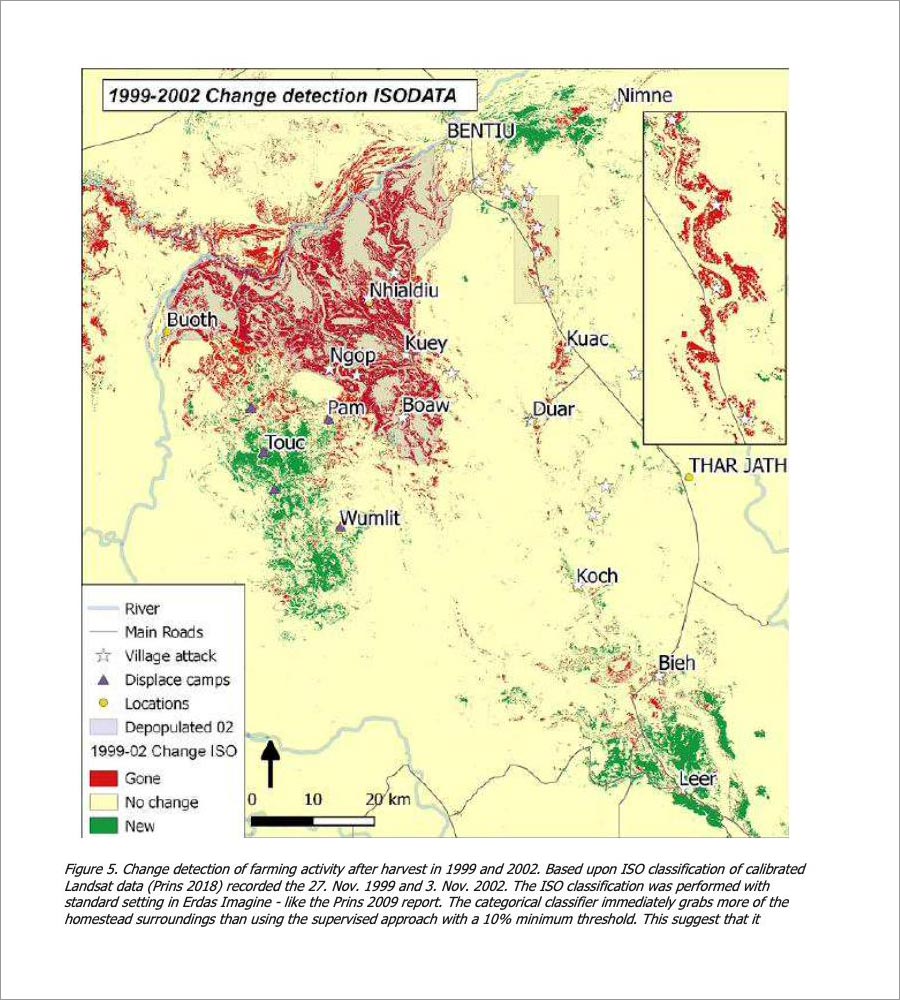

« Une image vaut mieux que mille mots. Je montre des images pour montrer la vérité ». Dans sa présentation au tribunal, que Prins a également publiée sur son site Internet, les faits semblent clairs : entre 1999 et 2003, des changements importants ont été observés au Sud-Soudan – des déplacements massifs de population et des villages détruits.

Son analyse montre que des villages ont disparu de la « route du pétrole » et des zones proches de l’extraction pétrolière, et selon lui les images constituent une « preuve objective », qui correspond aux témoignages des réfugiés.

Il fait valoir que l’utilisation des terres par les populations Nuer est particulièrement visible sur les images satellite, puisqu’ils font paître leur bétail et cultivent des champs autour de leurs habitations. « Les toits des huttes sont facilement visibles sur les images satellite, de même que les zones de culture », a-t-il déclaré, décrivant comment les « données agrégées des canaux spectraux » pouvaient révéler les terres agricoles.

Il compare des images prises au mois de novembre sur plusieurs années, car à ce moment-là de l’année dit-il, les pluies ont cessé, les champs ont été récoltés et les incendies dus à la culture sur brûlis sont moins fréquents.

La « route du pétrole » apparaît en 2000

L’imagerie satellitaire est devenue une source d’informations et de preuves en droit international. Mais selon une étude récente des Nations unies et de l’Institut Asser, leur utilisation est limitée faute de compétences techniques des experts juridiques d’une part, et par le manque de connaissances juridiques des spécialistes d’images satellites, d’autre part.

Sur des images prises en 2000, la cour a pu voir pour la première fois la « route du pétrole » entre Thar Yath et Leer, ainsi qu’une grille de lignes sismiques gravées dans le paysage. « Nous voyons des garnisons le long de la route du pétrole sur des images de 2004 », indique Prins à la Cour. De 1996 à 2002, ses comparaisons ont montré les dégâts causés par les incendies à l’extérieur des villages dans un premier temps. En 2002, de nombreux incendies s’étaient déplacés vers Bentiu, le bétail laissant des traces visibles autour de la ville.

Dans une diapositive récapitulative, Prins montre l’évolution entre 1999 et 2002. Des marqueurs verts indiquent que l’activité a chuté de 25 %. « Au cours des années intermédiaires, on peut observer des incendies à l’intérieur des villages. Quand des feux pénètrent dans les villages, cela peut indiquer des combats et non des feux de brousse. » Une autre diapositive met en évidence, en rouge, les champs cultivés en 1999-2000, qui disparaissent par la suite.

« Les satellites détectent, les rapports de terrain confirment »

Il compare les données satellitaires aux rapports de sécurité de Lundin sur les incidents, montrant des tendances dans trois zones : la partie nord de la ‘route tous temps’ ; Nhialdiu, avec l’attaque de février 2002 ; et d’autres villages où les personnes déplacées se sont concentrées plus tard à Wicok et Chotchar.

L’une de ses diapositives est intitulée « Les satellites détectent, les rapports de terrain confirment ». Prins ajoute que le témoignage d’un autre témoin, Diane de Guzman, qui a dessiné des cartes en arpentant à pied la région, correspond à ce que les satellites avaient révélé depuis le ciel.

Enfin, il présente une carte comparant les images de 1999 et de 2002 : en rouge, les villages « disparus » et en vert, les nouveaux. Les données montrent que les incendies à Nhialdiu ont atteint leur apogée en 2001-2002.

Aujourd’hui, ajoute-t-il, tout le monde peut consulter l’ensemble des archives Landsat sur Climateengine.org, qui couvrent plus de 40 ans d’observation. « On m’a reproché d’avoir utilisé trop peu d’images, mais l’ensemble des archives est désormais consultable. Les conclusions que j’ai présentées en 2013 [à ECOS] n’ont été que renforcées », ajoute-t-il.

Ses conclusions dit-il reposent sur trois couches de robustesse : la méthode scientifique elle-même, les témoignages corroborant, et les nouvelles données disponibles.

« Le nombre de sources d’erreur est trop élevé »

Selon la défense, ces images satellites ont joué un rôle central dans la décision d’ouvrir une enquête préliminaire : c’était un moyen de donner à l’enquête plus de matière et « quelque chose de tangible », ont déclaré les avocats devant le tribunal, au printemps dernier.

Les experts nommés par la défense, de la société Hatfield and Company, ont examiné les images et ont produit deux rapports, le premier est intitulé Remote Sensing Review (« Examen de télédétection »). Les experts ont soutenu que l’utilisation des images par l’accusation est « défectueuse » et ne peut avoir aucune valeur probante.

Selon les experts, les images ne permettent pas de tirer des conclusions sur l’activité humaine : « Il est difficile d’identifier des routes ou des villages en raison de l’absence d’empreintes humaines […] Les sources d’erreur sont trop nombreuses, du fait des variations saisonnières, de la couverture nuageuse, de l’absence de points de référence fixes, ainsi que du sol gorgé d’eau et du drainage le long de la route. La conclusion est qu’il n’y a pas de base scientifique pour les conclusions tirées dans le rapport Prins ».

La défense soutient que l’une des sources d’erreur réside dans le fait que ce que les procureurs considèrent comme des villages brûlés sont en fait des feux d’herbe provoqués par des pratiques de culture sur brûlis. « Depuis la plate-forme de forage de Thar Yath, le personnel a souvent vu des villageois brûler l’herbe à la fin de la saison sèche. »

La défense cite le livre Les Nuer, de 1940 – qu’elle avait précédemment utilisé pour soutenir que les conflits ethniques dans la région étaient séculaires – en notant qu’il décrit la façon dont l’herbe était brûlée dès qu’elle séchait, avant que les pluies n’arrivent et que de nouvelles pousses ne puissent croître. Elle cite aussi une base de données mondiale sur les incendies montrant que plus de la moitié des terres du Sud-Soudan brûlent chaque année, ce qui correspond à une agriculture traditionnelle et non à un déplacement forcé.

Sa conclusion est que « l’herbe brûlée est plus un signe de présence humaine que d’absence ».

« Avant la route, il n’y avait pas de route »

Prins n’était pas le seul témoin expert en images satellitaires. Au cours de l’enquête, les procureurs avaient engagé leur propre expert : l’ingénieur Torbjörn Rost.

Le 25 juin dernier, Rost s’est présenté à la Cour, indiquant être un spécialiste de la « méthode fondée sur l’observation des objets », utilisée notamment dans les études sur les camps de réfugiés en Somalie et ailleurs. Pendant plus de dix ans, il a travaillé presque exclusivement pour le HCR, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, en utilisant des images satellites pour estimer les populations dans des zones inaccessibles, y compris les zones sinistrées.

Lorsque la police lui a demandé en 2013 d’examiner le bloc 5A, il a commencé à passer en revue les images disponibles entre 1997 et 2003. Comme Prins, Rost s’est concentré sur les données disponibles. Mais il a été clair : sa tâche n’était pas de comparer le même endroit d’une année à l’autre, mais uniquement de documenter ce qui pouvait être vu à un temps T. La différence essentielle, a-t-il expliqué, est que Prins a, contrairement à lui, effectué des « analyses des changements ». Sur instruction de la police, ils n’ont pas collaboré.

Le procureur Annika Wennerström montre à l’audience une image numérique de 1997 sur laquelle le bloc 5A est bien délimité. « C’est le maximum de détails que l’on puisse obtenir. Ce n’est qu’à Hollywood que l’on peut s’approcher plus, commente-t-elle. J’estime qu’il s’agit d’une activité humaine parce que la végétation est dépouillée. Mais il s’agit d’une évaluation, d’une interprétation. Pour le vérifier, il faut comparer avec des images en haute résolution. »

Passant à une image de 1995, elle a demandé pourquoi il y avait placé un « point ». Rost explique que le sol rougeâtre a été altéré par l’activité humaine. « La police voulait voir des huttes, et je leur ai dit : ‘Ce n’est pas possible. Je ne peux pas dire qu’il s’agissait d’une communauté humaine, mais je peux dire qu’il y a eu une activité humaine.’ » Tout au long de son exposé, il parle d’« activité humaine », c’est-à-dire d’un sol marqué par la présence de personnes ou du bétail.

Ses réponses sont techniques et prudentes. D’autres devront en tirer des conclusions.

Il décrit certaines zones sombres à l’intérieur des villages comme étant de « l’herbe brûlée », montrant parfois des traces de feu sur les bords. Mais contrairement à Prins, il ne donne pas plus de signification à cette description.

Sur les quatre grands écrans de la cour, des images satellite défilent : lits de rivières, nuages, Nil blanc. Une image montrait la construction de la route au sud de Bentiu. Le 29 novembre 2000, la route praticable par tous les temps dépasse Duar pour rejoindre la plate-forme de Thar Yath.

Interrogé sur la possibilité pour les véhicules militaires de traverser la zone avant la construction de la route, il répond : « Tout ce que je peux dire, c’est qu’avant la route, il n’y avait pas de route. »

Brûlis et activité humaine

Dès le 8 mars 2002, des images montrent « quelques brûlis » agricoles le long de la nouvelle route en direction de Nhialdiu. « De vastes zones sont en train de brûler et l’on peut voir l’activité humaine », précise Rost. Le 9 avril 2002, la route atteint Nhialdiu. Le 12 juin 2002, elle traverse la ville.

Nhialdiu est au cœur de l’acte d’accusation : les procureurs soutiennent que le gouvernement a exigé de la compagnie Lundin qu’elle finance une route praticable par tous les temps à cet endroit afin de sécuriser les études sismiques près de la ville, qui était également une base pour le commandant de milice Peter Gadet.

Après le témoignage de Prins, la défense n’avait plus de questions à poser. Après le témoignage de Rost, elle en a posé une.

Elle met en avant un entretien antérieur avec la police, dans lequel Rost déclarait qu’entre 1995 et 2003, il n’y avait « pas de différences significatives dans l’activité humaine ». « C’est exact », répond-il, précisant qu’il avait procédé à des vérifications pour s’en assurer. Et que sa conclusion est restée la même : entre 1995 et 2003, il n’y a pas eu de changements observables dans les villages et les agglomérations.

« Nous n’avons pas d’autres questions », conclut la défense.