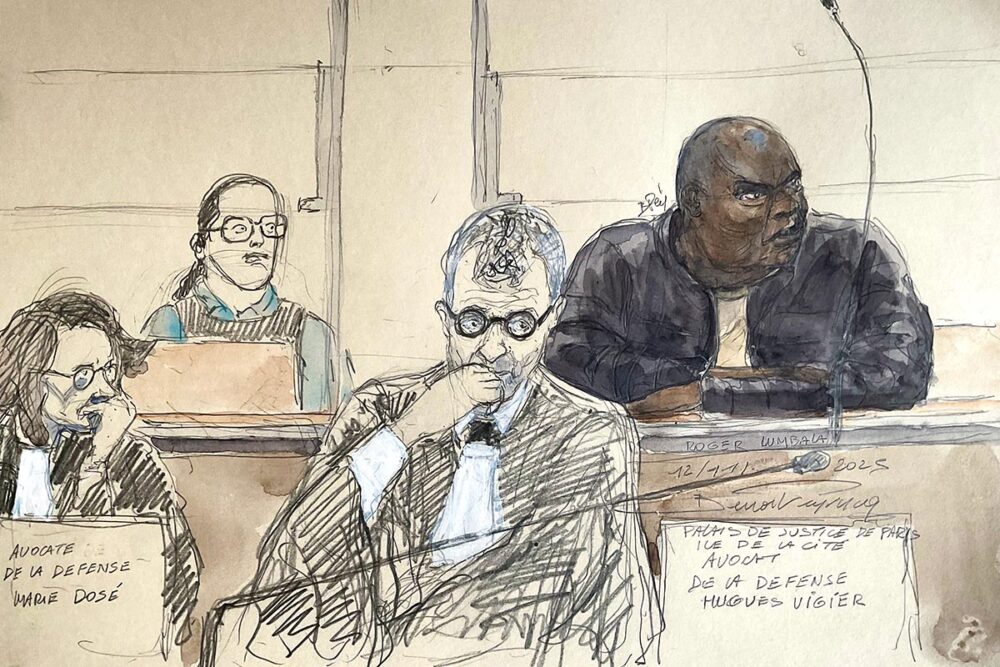

La première semaine du procès de Roger Lumbala s’achève sur un défi judiciaire inattendu : comment combler un vide a priori sidérant ? L’ancien chef rebelle congolais refuse de comparaître et exige de sa défense – absente, elle aussi – qu’elle garde le silence. Ce qu’il conteste avec force, en plus des faits qui lui sont reprochés, c’est la compétence de la justice française à le juger, lui, pour des crimes commis à des milliers de kilomètres de là, en République démocratique du Congo (RDC). La question a été soulevée par ses quatre avocats dès l’ouverture du procès, mercredi 12 novembre, devant la Cour d’assises de Paris, saisie au titre de la « compétence universelle ». Mais sans attendre la décision des juges, Lumbala s’est engagé dans une stratégie de rupture totale ; il demande à ne plus comparaître, dénonce un « braquage judiciaire » et récuse ses avocats. En somme, lance-t-il, « vous allez me juger tout seuls ».

Roger Lumbala, 67 ans, est poursuivi pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime contre l’humanité » et « complicité de crime contre l’humanité », pour des faits commis dans le nord-est de la RDC, entre 2002 et 2003. Plus précisément, la justice française lui reproche, en sa qualité de président du Rassemblement congolais pour la démocratie-National (RCD-N), d’avoir « incité » et « laissé » ses combattants commettre des massacres, des viols, des actes de torture ou réduit en esclavage des populations civiles, dans les provinces d’Ituri et du Haut-Uélé. Des exactions perpétrées lors de l’opération « Effacer le tableau », conjointement menée avec le Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba, figure centrale des guerres du Congo, aujourd’hui vice-premier ministre de la RDC. Mais Lumbala n’entend pas faire face à ces accusations. Depuis sa prise de parole, bien que le procès se poursuive, il n’a plus réapparu en salle d’audience.

Chaque matin, l’homme est conduit au dépôt du tribunal de Paris depuis sa cellule de prison, où il est détenu depuis son arrestation, en décembre 2020. Là, depuis les geôles situées dans le sous-sol du palais de justice, il peut choisir : comparaître, ou rester à l’écart. Vendredi 14 novembre, dans un message transmis à la Cour, il a réaffirmé son refus de reconnaître la compétence de la juridiction ; mieux, il a annoncé entamer une grève de la faim.

Un procès sans défense

Cette annonce a motivé une rencontre entre Lumbala et Hugues Vigier, un avocat membre de l’équipe initialement chargée de sa défense, qui lui a ensuite été commis d’office mais dont il ne veut pas. Surpris par leur récusation collective, Me Vigier avait d’abord décliné, jugeant qu’il ne lui était pas possible de représenter un homme qui ne souhaitait pas l’être. Mais ce motif d’empêchement n’a pas été retenu par le président de la Cour, Marc Sommerer.

Les jours suivants, pourtant, le banc de la défense est resté vide : comme l’ancien rebelle, l’avocat ne s’est pas présenté aux audiences. Contacté par Justice Info, Hugues Vigier se dit « conscient » des risques de poursuites disciplinaires qu’il encourt – la présence d’un avocat dans un procès d’assise est obligatoire – mais veut demeurer « cohérent » : « Lumbala a expressément dit ne pas vouloir participer au procès et ne pas vouloir être représenté. Si j’interviens, c’est lui qui risque de me poursuivre devant le Conseil de l’ordre, pour violation de mon mandat. Or, je ne peux pas rester plus de cinq semaines en audience, face à des contradicteurs, sans pouvoir prendre la parole, simplement pour donner une espèce d’impression d'équilibre, comme s’il y avait effectivement une égalité des armes. Je ne suis pas là pour ça, [...] et je ne peux pas le cautionner. Parce que je crois, quand même, que mon serment a un sens. Je suis là pour assister, conseiller et défendre. » Me Vigier indique néanmoins être prêt à revenir pour défendre les intérêts de son client, si ce dernier venait à changer de position – « ce qu’il n’a pas du tout l’intention de faire », estime-t-il.

Dans un communiqué commun, plusieurs organisations s’étant constituées partie civile ont exprimé « leur préoccupation face à ces développements ». Pour elles, les « démarches » entreprises par Lumbala « semblent destinées à déstabiliser les survivants avant leur témoignage et à entraver un processus judiciaire qu’ils attendent depuis plus de vingt ans ».

De son côté, Me Vigier dit ne pas savoir pourquoi l’homme qu’on lui demande défendre s’est engagé dans une telle stratégie, avant même qu’une décision ne soit rendue sur la question de la compétence – qui, par ailleurs, tarde à être rendue. Peut-être s’est-il senti jugé par avance, présume l’avocat. Devant la Cour, Lumbala a notamment fustigé le fait de devoir être jugé – lui, « un Africain dans le box » – par des Français, « qui ne maîtrisent rien de la situation en RDC ». Il a dénoncé ne pas pouvoir être défendu par un avocat de son pays. Un avocat congolais s’est effectivement présenté à l’ouverture de son procès, mais il n’a pas été autorisé à intégrer son équipe de la défense, faute d’avoir réalisé les démarches nécessaires. « Ce qui nous a peut-être échappé », poursuit Me Vigier, « c’est que Lumbala est quand même dans une posture d’homme politique et qu’il s’est retrouvé, à l’occasion de l’audience, comme à une tribune. Un registre qu’il joue sans doute avec sincérité, mais auquel il ne nous a pas habitués dans le secret du parloir. »

Chef rebelle ou homme politique ?

Pourtant, c’est justement sur Lumbala l’homme politique que s’est construite toute sa ligne de défense. Depuis son arrestation, l’ancien chef de guerre devenu ministre du Commerce extérieur entre 2003 et 2005 n’a cessé de clamer son innocence, affirmant sans cesse que le RCD-N qu’il présidait n’était qu’un « mouvement politique » et qu’il ne disposait « d’aucune troupe » répondant à son commandement. Selon lui, les combattants impliqués dans les faits qui lui sont reprochés obéissaient en réalité à Jean-Pierre Bemba, l’homme fort du MLC.

A l’ouverture du procès, presque deux journées entières devaient initialement être consacrées au parcours de Lumbala. Il devait être longuement interrogé, confronté aux différents éléments versés au dossier, appuyés par plusieurs rapports onusiens portant principalement sur l’exploitation illégale des riches ressources du territoire congolais, ou sur les exactions qui y ont été commises. Quelques heures auront finalement suffi pour en faire lecture et entendre l’enquêtrice de personnalité. Manifestement mal à l’aise dans l’exercice qui lui est imposé, le président de la cour a plusieurs fois signifié se rendre compte que, lorsqu’il n’y a personne à la défense, « on est quand même un peu bancal ».

Des raisons de l’engagement politique de Lumbala, nous ne saurons presque rien. Si ce n’est qu’il dit avoir voulu s’impliquer très tôt en faveur du « progrès social », parce qu’il voulait « changer les choses » – et non pas pour en tirer quelque bénéfice. Mais il aurait aussi ajouté ne pas y être parvenu. De même, peu d’éléments transcrivent les idées politiques qu’il aurait défendues. A l’audience, Thierry Vircoulon, chercheur associé à l’Institut français des relations internationales (Ifri) et spécialiste de l’Afrique centrale, estime qu’à cette période, la plupart des groupes rebelles se présentaient comme des mouvements politiques, mais qu’en réalité ils étaient constitués « d’hommes en déshérence » qui n’avaient pas véritablement de programme politique, si ce n’est la volonté d’obtenir le pouvoir « pour empêcher la destruction du pays ». Une observation qui conforte l’hypothèse des avocats des parties civiles, pour qui le sinueux parcours politique de Lumbala illustre davantage son « opportunisme » qu’une véritable adhésion à une idéologie politique.

Parcours d’un opposant

Ce qu’on sait, c’est que pour Lumbala, tout commence dans les années 80. C’est là qu’il adhère à l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le principal parti d’opposition à la dictature de Mobutu See Seko. Il s’agit d’un mouvement qu’il qualifie lui-même de « pacifiste », fondé et dirigé par Étienne Tshisekedi, son « mentor ». Mais après quelques temps à militer à Kinshasa, le jeune homme craint pour sa sécurité. Avec sa famille, il se réfugie en France, où il obtient l’asile politique. Sans renoncer à son engagement puisqu’il préside, à Rennes, l’une des sections françaises de l’UDPS.

Au cours de cette période, il aurait travaillé comme manutentionnaire et animé une émission de radio diocésaine, avant de s’installer en région parisienne, où il exerce brièvement en tant que conseiller financier dans une compagnie d’assurances. En 1997, il lâche tout pour répondre à l’appel lancé aux Congolais de la diaspora par Laurent-Désiré Kabila, leader de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) – soutenue et armée par le Rwanda – qui vient de s’emparer de Kinshasa et s’est autoproclamé président. Lumbala rêve toujours de politique et il y voit une occasion d’entrer dans le nouveau gouvernement. Mais il n’obtient rien.

L’année suivante, une nouvelle guerre éclate dans ce qui n’est plus le Zaïre mais la République démocratique du Congo. Kabila demande à ses alliés, le Rwanda et l’Ouganda, de retirer leurs troupes du pays. Lumbala, nouvel opposant à Kabila, entre dans la rébellion. En 1998, il participe à la création du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), appuyée par les deux pays qui avaient porté Kabila au pouvoir et dont ils sont désormais l’ennemi. Lumbala occupe des fonctions relativement importantes au sein du RCD, mais des dissensions apparaissent et plusieurs groupes armés dissidents se forment. Lumbala adhère à l’un, puis à l’autre, avant de se faire arrêter. Après sa libération, il rejoint Kampala, la capitale ougandaise, où il s’entoure de nouveaux soutiens influents. Avec leur appui financier et matériel, il s’établit sur le territoire de Bafwasende – dans ce nord-est de la RDC riche en or et en diamants – pour y fonder le RCD-National (RCD-N). Un mouvement qu’il présente à l’enquêtrice de personnalité comme un groupe « politico-militaire ».

Lumbala noue des alliances, en particulier avec le plus puissant Bemba, qu’il considère également comme « son mentor ». C’est ensemble qu’en 2002 ils vont lancer l’opération « Effacer le tableau » menée dans les environs de la ville de Mambasa. Objectifs : évincer une faction pro-gouvernementale et prendre le contrôle des zones minières de la région.

Ministre, puis à nouveau exilé

En 2003, la signature d’un accord de paix entre Joseph Kabila – devenu président de la RDC après l’assassinat de son père, en 2001 – et les groupes rebelles instaure un gouvernement de transition. Bemba y occupe le poste de vice-président. Lumbala entre au gouvernement. Mais en 2005, il est mis en cause dans des affaires de corruption et est écarté. En 2008, c’est Bemba, tombé également en disgrâce, qui est arrêté en Europe, jugé et condamné par la Cour pénale internationale pour des crimes commis en Centrafrique, avant d’être acquitté en appel.

Lumbala, lui, a poursuivi sa carrière politique. Il est élu député du Kasaï, sa région natale, puis devient sénateur. En 2011, il soutient la candidature présidentielle de Tshisekedi. Mais l’année suivante, il est à nouveau contraint de s’exiler, accusé de trahison pour avoir soutenu le Mouvement du 23 mars (M23), un nouveau groupe rebelle armé, soutenu par le Rwanda et particulièrement actif, jusqu’à aujourd’hui, dans l’est de la RDC.

En France, il demande à nouveau l’asile. Une protection qui lui est cette fois-ci refusée, au titre des exactions commises et documentées par les combattants du RCD-N, qu’il dirigeait. C’est d’ailleurs le signalement de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) qui entraînera, en 2016, l’ouverture d’une enquête préliminaire sur les faits qui sont aujourd’hui reprochés. Et en décembre 2020, Lumbala est finalement interpellé à proximité de son domicile, dans le 13e arrondissement de Paris.

Mais pour achever le dessin de ce parcours, sans doute faut-il aussi mentionner une dernière allégeance. Peu de temps avant son arrestation, Lumbala a fondé la plateforme « Base de la République » pour soutenir son ancien rival, devenu président de la RDC : Félix Tshisekedi, qui n’est autre que le fils de son ancien allié, Étienne Tshisekedi.

Pour Clémence Bectarte, l’une des avocates des parties civiles, son rapprochement avec le fils Tshisekedi, comme ses liens avec Bemba – devenu vice-premier ministre dans le nouveau pouvoir – pouvait permettre à l’ancien chef de guerre de ne jamais répondre des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de ce procès. Aucun des nombreux crimes commis en RDC entre 1998 et 2003 n’a été jugé. Sur ce point au moins, le procès Lumbala devrait briser le silence.