LES GRANDS ENTRETIENS DE JUSTICEINFO.NET

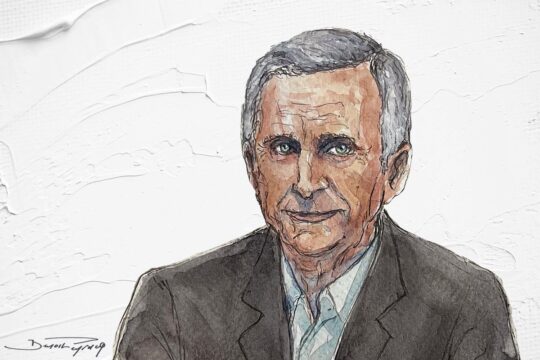

Reed Brody

Avocat des droits de l'homme

Il y a vingt ans, le 16 octobre 1998, l’ancien dictateur chilien Augusto Pinochet est arrêté à Londres, poursuivi pour des crimes commis sous son régime. Pour la justice internationale, c’est un jour historique. Pour l’avocat des droits de l’homme Reed Brody, c’est un événement transformateur. Des années plus tard, il sera prépondérant dans les poursuites contre un autre dictateur, le Tchadien Hissène Habré. Et il tente aujourd’hui d’obtenir un procès contre l’ancien président gambien Yahya Jammeh. Il explique ici l’importance et les conséquences de l’affaire Pinochet et les conditions dans lesquelles un ancien chef d’Etat peut être déféré en justice avec succès.

JUSTICEINFO.NET : Quel est votre souvenir du jour où Pinochet fut arrêté ?

REED BRODY : Nous savions que Pinochet était à Londres. Nous savions qu’un dossier existait contre [lui]. Le 16 octobre, je dirigeais une retraite pour Human Rights Watch quand quelqu’un est entré et a dit : CNN annonce que Pinochet a été arrêté à Londres. Dans la foulée de Rome [où la Cour pénale internationale avait été créée en juillet 1998], nous comprenions tous ce que cela représentait. Quand le juge Garzon [juge espagnol ayant signé le mandat d’arrêt contre Pinochet] se trouva devant cette responsabilité historique, cela changea vraiment le cours de l’histoire. Ce soir-là, la police londonienne se rend au domicile d’un juge au tribunal de police, une sorte de juge de paix, l’échelon le plus bas parmi les juges de Common Law – et c’est un des plus beaux moments de cette histoire. Ce juge se saisit d’un formulaire et y écrit deux phrases à la main : Augusto Pinochet Ugarte est accusé, entre le 11 septembre 1973 et le 31 décembre 1983 (…) [du] meurtre de citoyens espagnols au Chili. Ce simple feuillet d’un juge de Common Law mène à l’arrestation de ce dictateur, un homme qui disait qu’ « aucune feuille ne tremble au Chili sans que je le sache ». Et le voici abaissé devant le plus modeste des juges de Common Law.

Qu’entendez-vous lorsque vous dites que vous saviez ce que cet événement signifiait ?

C’était le moment de vérité. C’était un test pour le droit pénal international, le premier vrai test pour savoir si les magnifiques principes auxquels nous songions – Nuremberg, le statut de Rome, la Convention sur la torture – pouvaient effectivement être mis en pratique. Jusque-là, l’histoire ne leur avait pas été très favorable.

C’était un test pour le droit pénal international, le premier vrai test pour savoir si les magnifiques principes auxquels nous songions – Nuremberg, le statut de Rome, la Convention sur la torture – pouvaient effectivement être mis en pratique.

Finalement, après plus de 500 jours en résidence surveillée, Pinochet retourne au Chili en homme libre. Vous déclarez pourtant alors qu’il s’agit de « l’heure du réveil » pour les dictateurs. Quand avez-vous réalisé que le comportement des chefs d’Etats en exercice commettant de graves violations des droits de l’homme n’allait pas nécessairement changer du fait du précédent posé par le cas Pinochet ?

Il était très aisé de dire que tout allait changer et que les dictateurs allaient trembler dans leurs bottes. C’était un propos facile à faire passer. Nous savons bien, néanmoins, au niveau national, que pour avoir un effet dissuasif on doit avoir un degré de certitude assez élevé de punition. Or, nous en sommes très, très loin, encore aujourd’hui. Mais il ne s’agissait pas de n’importe quelle affaire. Pour les gens de ma génération, Augusto Pinochet était le symbole du dictateur, celui dont les atrocités avaient suscité l’émergence du mouvement des droits de l’homme dans sa forme contemporaine. C’était l’homme dont les techniques répressives avaient déclenché les forces mêmes – militants des droits de l’homme, déclarations et conventions internationales – qui allaient mener à son arrestation vingt ans plus tard. A cause de Pinochet, des centaines de milliers de Chiliens éduqués et issus des classes moyennes furent poussés à l’exil. Les rangs d’organisations comme Amnesty International gonflèrent du fait des informations qui circulaient sur ce qui se passait sous Pinochet et du fait des réfugiés eux-mêmes. Cela conduisit à l’avancée de la Convention sur la torture, qui finirait par prendre Pinochet au piège. En un sens, c’est lui qui a mis en mouvement les forces qui conduiraient à l’affaire Pinochet.

Pinochet meurt en 2006, se moquant de toutes les tentatives de le poursuivre et échappant à son procès. Quelle est donc l’héritage de ce « précédent Pinochet » ?

Il est mort sans être jugé mais, en même temps, il était encerclé de toutes parts. Il avait quitté un Chili où il était impensable qu’il fut poursuivi et dans lequel il avait construit un mur d’immunité. Lorsqu’il y est revenu, il fut noyé de plaintes judiciaires contre lui, la vérité sur ses crimes était publique et à cause du gel de ses avoirs, on avait découvert qu’il avait siphonné de l’argent vers la Riggs Bank à Washington. En fait, son arrestation a permis d’achever la transition au Chili. C’est son arrestation à Londres, cette détention humiliante pendant plus d’un an, qui a donné à la société chilienne l’impulsion pour aller de l’avant.

Quel fut l’impact au niveau international ?

Cela établit l’idée qu’une justice est possible et qu’elle peut être un instrument pour les militants et les victimes. Il est difficile d’exagérer l’effervescence de la communauté des droits de l’homme à l’époque, surtout après la première décision de la Chambre des Lords [en novembre 1998, la Chambre des Lords confirma la légalité de l’arrestation de Pinochet]. Nous avions soudain un instrument pour traîner en justice des gens qui semblaient hors de sa portée.

Cela établit l’idée qu’une justice est possible et qu’elle peut être un instrument pour les militants et les victimes. Nous avions soudain un instrument pour traîner en justice des gens qui semblaient hors de sa portée.

Et donc, en 1999, vous décidez que le prochain Pinochet pourrait être l’ancien président tchadien Hissène Habré…

C’est cela. D’autres opportunités s’étaient présentées entre temps mais chacune d’elles nous confirmait combien tout était politique. Nous réalisions qu’il avait fallu un alignement parfait des planètes pour cette avancée sur le dossier Pinochet. Si Margaret Thatcher avait encore été au pouvoir, la police britannique n’aurait sans doute pas exécuté le mandat d’arrêt de Garzon. La plupart des autres pays auraient rechigné devant le coût politique d’une rupture avec le statu quo. Nous étions conscients des précédents historiques : il y avait Abou Daoud, accusé du massacre des athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich en 1972, appréhendé en France, pays qui avait rejeté les demandes d’extradition de l’Allemagne de l’ouest et d’Israël ; il était difficile de voir qui que ce soit poursuivre Henry Kissinger en justice…

Pourquoi le cas Habré paraissait-il plus prometteur ?

Ce qui était particulièrement intéressant, dans le cas Habré, c’est qu’il vivait au Sénégal, un pays du Sud. Le point négatif dans le dossier Pinochet – dans la mesure où il y en eut un – était le suivant : pourquoi est-ce toujours les anciens colonisateurs qui poursuivent les dirigeants d’anciennes colonies ? Nous pensions que si nous arrivions à convaincre le Sénégal d’exercer sa compétence universelle, nous rendrions vraiment universelle cette compétence. De plus, le Sénégal était le premier pays à avoir ratifié le traité de Rome fondant la CPI. Aucune immunité n’existait. Les crimes allégués étaient extrêmes même s’ils étaient mal documentés. Et nous avions été approchés par la principale militante des droits de l’homme au Tchad à l’époque, Delphine Djiraibe, qui nous dit : pouvez-vous nous aider à faire ce que les victimes de Pinochet ont fait ? Nous n’étions pas parachutés.

C’est à ce moment-là que vous établissez une liste de critères : demande d’une ONG nationale, accessibilité de la preuve, absence d’obstacles légaux comme une amnistie, indépendance de l’appareil judiciaire dans le pays d’accueil et une certaine probabilité de succès ?

Exactement. Nous souhaitions également une affaire de répression plutôt qu’un cas de guerre civile, dans la mesure du possible.

Pourquoi ?

C’est plus nettement défini. Moins ambigu. Nous souhaitions aussi une affaire, à ce stade, qui ne soit pas super politique. Pas Fidel Castro, pas Henry Kissinger. Nous voulions prendre un peu soin du précédent [Pinochet] avant de l’exposer au hachoir.

Un critère supplémentaire est donc que la « cible » soit politiquement vulnérable, privée du soutien fort d’une des superpuissances ?

Oui. Nous voulions élargir le consensus autour du précédent Pinochet plutôt que nous mettre à dos immédiatement un camp ou un autre.

Hissène Habré était une proie relativement facile. Nous voulions élargir le consensus autour du précédent Pinochet plutôt que nous mettre à dos immédiatement un camp ou un autre.

Et pourtant il fallut 17 ans avant que Habré ne soit jugé…

Absolument. Hissène Habré était une proie relativement facile, et pourtant… Ce qui illustre bien la difficulté d’accomplir une telle chose, de briser le statu quo diplomatique international, et d’obtenir d’un Etat comme le Sénégal qu’il réunisse la volonté politique et la capacité d’investissement dans une affaire qui ne le concerne pas vraiment. On a besoin d’un lien fort avec l’Etat hôte. On doit générer cette volonté politique dans l’Etat hôte.

Doit-on aussi avoir, à un moment, de la chance ?

La chance fait toujours partie du jeu. Pendant quinze ans, j’ai toujours cru que nous étions sur le point d’y arriver. Mais c’est vrai, si le président Wade [du Sénégal] était resté au pouvoir, cela aurait certainement jeté un gros doute sur tout ce que nous faisions. Habré aurait aussi pu mourir. Il existe tant de variables dans un tel dossier : l’attitude de l’Etat d’origine ; le financement pour maintenir l’effort dix-huit ans – nous avons levé entre cinq et six millions de dollars pendant cette période.

C’est un autre aspect de l’expérience Habré : le besoin d’avoir une ONG particulièrement solide pour soutenir l’effort ?

Oui. On a besoin d’une forte coalition transnationale, quelle que soit la manière dont on la construit. Dans de nombreux cas, comme au Guatemala ou pour Pinochet, on a un lien fort, une courroie solide entre les gens de l’Etat hôte et ceux de l’Etat d’origine. Dans le cas d’Habré, c’était plus difficile car on n’avait personne pour faire ce lien. C’est donc Human Rights Watch et moi qui avons joué ce rôle. L’autre chose que nous avons apprise est de mettre les victimes et leur histoire au centre. C’est cela qui va mener les gens à soutenir un dossier comme celui-ci. Ce n’est pas Reed Brody ; c’est Souleymane Guengueng.

Votre stratégie est fondée sur un partenariat entre des associations locales de victimes, ou des acteurs locaux, et une ONG internationale des droits de l’homme. Qu’est-ce qu’apporte chaque partenaire ?

Dans notre cas, nous avons pu combiner la légitimité et la connaissance locale des victimes et des avocats tchadiens avec le savoir-faire diplomatique et les capacités de levée de fonds d’une organisation internationale. Il y a eu des tensions, bien entendu, mais ces tensions ont contribué à une synthèse qui prenait en compte à la fois le national et l’international. Nous discutions constamment du choix des personnes à mettre en avant, ou même de la manière dont nous allions formuler certaines questions. Il existait toujours un point de vue international et un point de vue national et la synthèse des deux était presque toujours bénéfique. Qui devrait-on faire venir du Tchad à Dakar ? Je voulais des gens qui parlent bien français ; et Jacqueline [Moudeina, avocate principale des victimes] disait : ce n’est pas juste, nous avons des gens qui ne parlent pas français et c’est important qu’ils se sentent partie prenante de la coalition. Ces aller-retours étaient constants. Mais nous avions ainsi des centaines de gens qui travaillaient pour nous. On n’a pas cela quand on passe par des intermédiaires ou quand on met juste le doigt de pied dans l’eau. On travaille dans l’eau même.

Une partie de ce qui fait votre succès – d’aucuns diraient votre marque de fabrique – est un usage sophistiqué et permanent des médias. Quelle place tient la communication dans votre travail de militant des droits de l’homme et à quel point est-il devenu central au fil des ans ?

Je vois la communication comme un outil visant à créer les conditions politiques au Sénégal permettant au gouvernement de se sentir à l’aise avec un procès d’Hissène Habré. J’ai appris que la seule façon d’y parvenir est de se concentrer sur l’histoire des victimes, de créer parmi les victimes des meneurs identifiables, reconnaissables et suscitant la sympathie, dont la population au Sénégal, en Afrique et à travers le monde peut identifier la quête.

J’ai appris que la seule façon d’y parvenir est de se concentrer sur l’histoire des victimes, de créer parmi les victimes des meneurs identifiables, reconnaissables et suscitant la sympathie, dont la population au Sénégal, en Afrique et à travers le monde peut identifier la quête

Le New York Times, c’était bien, Le Monde c’était bien, mais pour moi tout dépendait de Radio France Internationale et, dans une moindre mesure, de Jeune Afrique. Les gens à travers l’Afrique, le Sénégal ou le Tchad suivaient cette histoire d’une année à l’autre. Ils s’identifiaient à Souleymane [Guengueng, un ancien prisonnier], Clément [Abaifouta, autre prisonnier] et Jacqueline [Moudeina]. Ils comprenaient combien ils avaient lutté depuis longtemps. C’était devenu une saga, un feuilleton politico-judiciaire. L’équipe d’Habré n’a pas eu de campagne internationale ; nous avions pratiquement le monopole dans la presse internationale. La force d’Habré était sur le plan national. C’est là qu’ils avaient porté tous leurs efforts. Et ce fut beaucoup plus difficile pour nous. Nous avons dépensé d’énormes efforts pour essayer de mettre le public sénégalais de notre côté.

Quels sont les atouts et les limites de la compétence universelle ?

Nous sommes tous d’accord que la compétence universelle, comme la CPI, est subsidiaire. La situation idéale aurait été qu’Hissène Habré soit jugé au Tchad. Mais les conditions n’ont jamais existé pour cela. Dans notre coalition, tout le monde s’accordait sur le fait que renvoyer Habré au Tchad était une idée dangereuse. Il aurait pu subir de mauvais traitements ou être tué. Il n’aurait certainement pas bénéficié d’un procès équitable. La compétence universelle était la seule option disponible. Elle a toujours été le Plan A. La différence, dans le dossier Habré, est la prépondérance des victimes. Le procès d’Hissène Habré s’est déroulé presque exactement comme nous l’aurions voulu quinze ans plus tôt. Le récit présenté à la cour par le procureur était le récit tissé par les victimes. Le procès aurait certainement été différent si Habré avait construit une défense, mais je parle ici de la façon dont les charges ont été dressées.

L’une des critiques exprimées sur les premiers dossiers de la CPI est la façon étroite dont ils ont été structurés. Soit les cibles étaient désignées de manière étroite, soit les charges étaient dressées de manière étroite, en vue de s’assurer une condamnation ou de minimiser les résistances politiques.

De notre côté, nous avons décidé, dès le début, sur la base de ce que disaient les victimes et sur la base de la composition des associations de victimes, que le procès devait inclure tous les groupes victimes au Tchad

De notre côté, nous avons décidé, dès le début, sur la base de ce que disaient les victimes et sur la base de la composition des associations de victimes, que le procès devait inclure tous les groupes victimes au Tchad : musulmans, chrétiens, Zaghawas, Hadjaraïs, sudistes, prisonniers politiques, prisonniers de guerre. Nous devions étudier la façon de rendre le dossier gérable pour qu’il ne devienne pas un autre procès Milosevic. Mais il était très clair que tous les crimes allégués contre Habré devaient être présents. De fait, le dossier avait été constitué par les victimes elles-mêmes avant même que le tribunal existe.

Et enfin, nous avions l’institution des parties civiles.

Vous venez d’un système de Common Law et, étrangement, tous les cas que vous décrivez comme des succès – Rios Montt au Guatemala, Habré, Pinochet, les affaires libériennes aujourd’hui en Europe – semblent reposer sur la participation pleine des victimes, avant et pendant le procès : les parties civiles. Que faites-vous donc du modèle international qui ne dispose pas de cette institution ?

Je pense que c’est très difficile quand on ne dispose pas de la participation pleine des victimes. Je travaille actuellement sur le dossier Yahya Jammeh [ancien président de la Gambie]. Nous ne savons pas où il aboutira. Cela peut être au Ghana, en Gambie ou ailleurs. Mais la probabilité est qu’il se termine devant une juridiction de Common Law, où les victimes ne tiennent pas ce rôle central et où nous devrons compter sur autrui. C’est un vrai défi.

Voulez-vous dire un grave handicap ?

Oui, c’est un très grave handicap. Cela rend le dossier judiciaire plus difficile [à monter] quand on n’a pas l’apport direct de la communauté concernée. Cela réduit aussi l’impact transformateur de l’affaire. J’ai réalisé cela en cours de route. Je trouve tellement insatisfaisant, tellement rétrograde, que les victimes ne soient pas pleinement représentées dans des affaires comme celles-ci. On peut dire que les tribunaux internationaux ne sont pas faits pour lutter contre l’impunité, que le but d’un procès est de déterminer si l’accusé est coupable ou non des charges portées contre lui. Mais pour moi, des affaires comme Rios Montt ou Hissène Habré traitent aussi de la transformation des relations entre les dirigeants et les citoyens.

Je trouve tellement insatisfaisant, tellement rétrograde, que les victimes ne soient pas pleinement représentées dans des affaires comme celles-ci. Pour moi, des affaires comme Rios Montt ou Hissène Habré traitent aussi de la transformation des relations entre les dirigeants et les citoyens.

Il s’agit de renverser les rôles. C’est Souleymane Guengueng qui, à la fin du procès, dit : « Aujourd’hui, moi je me sens dix fois plus grand que Hissène Habré. » C’est aussi lutter pour pouvoir dire que nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir, si vous allez trop loin, de vous traîner en justice.

A l’issue du procès Habré, vous m’avez dit que vous vouliez faire autre chose. Un an plus tard, vous êtes retourné au travail et retourné à Human Rights Watch. Que s’est-il passé ?

Eh bien, comme vous le savez, le Sénégal et la Gambie sont très interconnectés. Pendant tout le temps où je travaillais sur l’affaire Habré, les gens me disaient : quand tu auras fini avec Hissène Habré, pourquoi ne vas-tu pas aider les Gambiens ? Il se trouve que, alors que nous arrivions au bout du dossier Habré, Yahya Jammeh a fui la pouvoir. Et je fus contacté par une Gambienne dont le père avait été tué par Yahya Jammeh. Alors, quand le dernier jugement d’appel a été rendu dans l’affaire Habré, à Dakar en avril 2017, nous avons décidé de partir de Dakar à Banjul avec Jacqueline, Souleymane, Clément, Abdourahmane [Gaye, rescapé sénégalais des prisons d’Habré], pour rencontrer les nouvelles associations de victimes gambiennes. Les Tchadiens ont raconté ce qu’ils avaient accompli et les Gambiens avaient les yeux écarquillés. Ils ont vu les difficultés mais ils ont aussi vu qu’avec de la détermination, de la ténacité, de la chance et de l’imagination, ces obstacles pouvaient être surmontés. Nous avons donc décidé de se donner une chance ensemble. Pour moi, c’est une occasion d’essayer de mettre en pratique certaines des choses apprises dans l’affaire Habré, en espérant ne pas répéter les mêmes erreurs.

Pourquoi Jammeh est-il un bon dossier ?

Il y a deux défis dans le dossier Jammeh. D’une part, il est en Guinée équatoriale, qui est une dictature très perfectionnée et moins vulnérable aux pressions internationales. D’autre part, la Gambie n’est pas prête pour le poursuivre. C’est un pays qui est encore au cœur d’une transition délicate où des facteurs institutionnels, sécuritaires et géopolitiques nous suggèrent d’attendre un peu avant qu’il ne soit ramené en Gambie. Nous avons donc un double problème : ce sera un défi de le sortir du pays où il se trouve et où personne ne pense qu’il devrait être jugé ; et il ne semble pas que ce soit le moment de le faire revenir en Gambie. Nous devons donc penser à d’autres solutions. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes concentrés sur une troisième option, qui est de le juger dans un premier temps dans un pays comme le Ghana.

A mes yeux, le timing est toujours important dans ces dossiers. Il faut agir une fois qu’on a créé les conditions pour agir. Dans le dossier des migrants [en 2005, plus de 50 migrants auraient été assassinés par des forces gouvernementales gambiennes], nous avons des citoyens de cinq pays différents qui ont été tués. Nous pensons pouvoir, au bout du compte, créer un consensus suffisant dans la région pour que Obiang [président de Guinée équatoriale] accepte de livrer Jammeh. Nous n’en sommes pas là. Nous savons que le président guinéen s’oppose au procès de Yahya Jammeh. Nous avons une montagne à gravir. Cela revient toujours à créer les conditions politiques. Yahyah Jammeh n’était pas un président populaire dans la région ; c’est la raison pour laquelle il n’est plus au pouvoir aujourd’hui.

Et c’est ce qui en fait une bonne « cible » pour vous ?

Ecoutez, je crois aussi qu’il faut maintenant déposer un dossier contre George Bush pour tortures. Il faut faire ce qu’on a à faire et ce qui est juste. Mais le secret pour gagner une affaire est de prendre une affaire qui est gagnable, où on peut voir une issue victorieuse. Or, oui, Yahya Jammeh est relativement à portée de main, comme l’était Hissène Habré. Je crois que plus on prend de tels dossiers, plus on gagne de tels dossiers, plus on montre aux gens qu’ils peuvent le faire. En particulier en Afrique, où les gens ont été inspirés par l’affaire Habré ; on a donc un effet démultiplicateur.

Yahya Jammeh est relativement à portée de main, comme l’était Hissène Habré. Je crois que plus on prend de tels dossiers, plus on gagne de tels dossiers, plus on montre aux gens qu’ils peuvent le faire.

Au début, au Tchad, les gens pensaient que nous étions fous. Une victime a dit un jour à Human Rights Watch : « Mais depuis quand la justice est-elle venue jusqu’au Tchad ? » Souleymane Guengueng raconte comment les gens le regardaient comme un fou. Aujourd’hui, quand je vais en Gambie, on dit : « C’est le type qui a aidé les Tchadiens à faire juger Hissène Habré ; il est maintenant ici pour nous aider avec Yahya Jammeh. » C’est comme si c’était normal maintenant. Ça se fait. Ce n’est plus une idée folle.

Propos recueillis par Thierry Cruvellier, JusticeInfo.net.

REED BRODY

Reed Brody a coordonné le travail de Human Rights Watch dans le dossier Pinochet. Il a conseillé les victimes de Hissène Habré au Tchad et de Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier en Haïti. Il travaille actuellement avec les victimes de l’ancien dictateur gambien Yahya Jammeh.

Photo: Reed Brody lors d'une manifestation contre l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet (date inconnue).