LES GRANDS ENTRETIENS JUSTICEINFO.NET

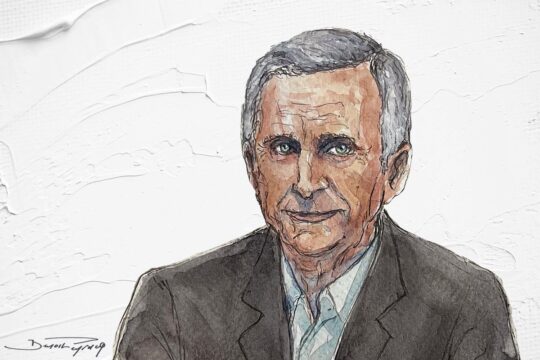

Phil Clark

Enseignant en politique internationale et comparative à l’université SOAS, à Londres.

Après des années de recherches sur le terrain en Ouganda et en République démocratique du Congo (RDC), l’universitaire australien Phil Clark a récemment publié un livre sur les lacunes de la Cour pénale internationale (CPI), où il propose des recommandations « novatrices » et « constructives » pour une réforme de la Cour. Alors que l’Assemblée des Etats parties à la CPI se tient à La Haye du 5 au 15 décembre, Clark revient sur les principales conclusions de ses recherches.

PREMIÈRE PARTIE : LA CPI ET L'AFRIQUE

JUSTICEINFO.NET : Le titre de votre livre se traduirait par « Justice à distance : l’impact de la Cour pénale internationale sur la politique en Afrique ». Qu’entendez-vous par cette « justice distante » ?

PHIL CLARK : « Justice distante » est une référence aux efforts de la CPI en vue de prendre ses distances, dans un souci de neutralité, vis-à-vis des sociétés dans lesquelles elle enquête. Notamment en rendant justice depuis un endroit éloigné, La Haye. Le Bureau du procureur a un protocole limitant à dix jours une mission sur le terrain de ses enquêteurs, pour garantir leur sécurité. Ces enquêteurs – dont certains se sont confiés à moi sous anonymat- sont frustrés d’avoir à travailler dans des endroits dont ils ne parlent pas la langue ou ne disposent pas de réseaux d’informateurs locaux fiables, et où ils interrogent des témoins qui prennent de grands risques en parlant à des employés de la CPI. Tout ceci est imputable à l’idée de la CPI d’une justice distante – pas d’embauche de personnel africain, notamment des enquêteurs ayant une connaissance du milieu, pas de temps suffisant pour comprendre le contexte local permettant de monter des dossiers pénaux forts.

La CPI ne rend pas de compte aux communautés affectées par les conflits et ignore les diverses conséquences négatives que la Cour a entraînées sur le terrain.

« Justice distante » se réfère aussi à la philosophie de la CPI selon laquelle la justice doit s’élever au-dessus de la mêlée politique, enquêter et poursuivre des individus sans se soucier des conséquences sur le terrain ou des exigences du contexte local. Cette philosophie considère le terrain local comme fondamentalement corrompu, comme un polluant dont la CPI doit s’isoler pour rester impartiale.

Cette idée d’une justice distante est par ailleurs en conflit avec la façon dont la CPI aime se présenter à travers le principe de complémentarité, qui présente la Cour comme une institution d’appui aux procédures nationales et respectueuse de la souveraineté nationale.

Mon livre soutient que toutes ces composantes de la justice distante font que la CPI ne rend pas de compte aux communautés affectées par les conflits et ignore les diverses conséquences négatives que la Cour a entraînées sur le terrain.

La justice de proximité a-t-elle été plus efficace ?

Oui. Dans différents endroits en Afrique, au cours des dernières dix ou quinze années, un certain nombre de justices de proximité ont prouvé leur efficacité. Nous pouvons citer le processus des gacaca au Rwanda, qui est controversé et imparfait mais qui a montré qu’il était possible de rendre justice d’une autre façon, que des procès à l’échelle des villages pouvaient juger des centaines de milliers de suspects lambda et cela de façon accessible à la population locale. Par ailleurs – fait peut-être plus pertinent pour la CPI – des tribunaux nationaux, dans différents pays africains, se sont révélés hautement efficaces dans le traitement des crimes graves, dans des salles d’audiences accessibles aux communautés affectées par les conflits.

Je citerais l’exemple des tribunaux de l’Ituri, dans le nord-est de la RDC [République démocratique du Congo]. Ces tribunaux – imparfaits à bien des égards – ont traité des dossiers de crimes contre l’humanité, y compris des affaires impliquant des membres de moyen ou de haut rang de l’armée congolaise. Ces enquêtes sont menées par des enquêteurs congolais, les procès sont conduits par des juges congolais, dans une langue, un cadre juridique et des lieux que la population locale comprend.

Quelles sont les autres limites de la CPI qui l’empêchent de réussir dans ses poursuites ?

La Cour – en particulier le Bureau du procureur – a eu du mal jusqu’à présent à rassembler des preuves probantes et à construire des dossiers solides parce qu’elle n’a qu’une faible compréhension des situations de conflits complexes en Afrique. En conséquence, les dossiers de la CPI se sont plus souvent effondrés, avant ou pendant le procès, qu’ils n’ont abouti à des procès achevés.

Pouvez-vous citer un succès de la CPI ?

Les succès de la CPI depuis son inauguration en 2002 sont maigres. Peut-être que le plus grand succès de la CPI à ce jour est qu’elle existe – qu’un nombre suffisant de pays à travers le monde ont validé la création de cette cour internationale permanente.

Peut-être que le plus grand succès de la CPI à ce jour est qu’elle existe.

Toutefois, les seize premières années de la Cour suggèrent qu’elle a besoin de faire beaucoup plus pour être efficace et mondialement respectée.

La CPI n’arrive pas à juger des personnalités au pouvoir. Elle ne juge que des chefs rebelles, des acteurs étatiques devenus vulnérables ou ayant pris l’exil ? Comment expliquez-vous cela ?

La CPI est fondamentalement tributaire de la coopération des Etats, dont ceux qui sont accusés de commettre des crimes graves. La Cour n’a ni police ni branche militaire capable d’assurer la sécurité de ses enquêteurs sur le terrain ou d’exécuter des mandats d’arrêt – elle attend tout cela des acteurs étatiques.

Des assurances ont été données selon lesquelles les suspects du côté gouvernemental ne feraient pas l’objet d’enquêtes dans ces pays, en échange d’une coopération de l’Etat.

De surcroît, la CPI a noué des relations intimes avec des gouvernements comme ceux d’Ouganda et de RDC. Dans mon livre, j’expose comment ces relations se sont nouées et comment des assurances ont été données selon lesquelles les suspects du côté gouvernemental ne feraient pas l’objet d’enquêtes dans ces pays, en échange d’une coopération de l’Etat aux enquêtes de la CPI. Ceci signifie que la CPI est structurellement incapable de mener des enquêtes et des poursuites effectives contre des membres du gouvernement en fonction. C’est une cour qui ne juge que les atrocités commises par des acteurs non-étatiques, comme les chefs rebelles ou des leaders politiques déchus.

En ne poursuivant que des acteurs non-étatiques, la Cour a davantage renforcé les gouvernements, désormais capables d’utiliser la Cour comme une arme contre leurs opposants militaires et politiques.

Par exemple, en Ouganda, la CPI n’a poursuivi que la LRA [Armée de résistance du Seigneur] et non le gouvernement du président Museveni. En RDC, la Cour a visé Jean-Pierre Bemba, le principal opposant politique à Joseph Kabila.

Le message envoyé aux élites politiques et militaires à travers le monde est que si vous vous accrochez au pouvoir, vous pouvez vous soustraire aux poursuites. Si vous perdez le pouvoir – comme l’ancien vice-président de RDC Jean-Pierre Bemba ou l’ancien chef rebelle et membre du Parlement centrafricain Alfred Yekatom – alors vous devenez vulnérable à un transfèrement vers La Haye.

Certains accusent la CPI d’être un instrument du néocolonialisme en Afrique. Quel est votre point de vue ?

Je n’ai jamais totalement souscrit à l’argument d’une CPI au service du néocolonialisme, qui présente la Cour comme un acteur tout-puissant visant les Etats africains pauvres et sans défense. Au contraire, la Cour s’est révélée être une institution faible, ayant été trop facilement manipulée par les gouvernements africains, dont ceux d’Ouganda et de RDC.

Je n’ai jamais totalement souscrit à l’argument d’une CPI au service du néocolonialisme, qui présente la Cour comme un acteur tout-puissant visant les Etats africains pauvres et sans défense.

La CPI s’est néanmoins montrée politiquement naïve en ne se concentrant que sur des conflits africains et des suspects africains au cours de ses quatorze premières années d’activité (ce n’est qu’en 2016 que la Cour a ouvert sa première situation non-africaine, sur le conflit russo-géorgien). Cela a ouvert la porte à l’accusation d’une CPI agissant de manière néocoloniale dans les affaires africaines. Etant donné que l’histoire de l’Afrique a été marquée par toutes sortes d’interventions internationales –par les puissances coloniales, les politiques d’ajustement structurel de la Banque Mondiale et du FMI [Fonds Monétaire International], les bailleurs étrangers, les opérations de maintien de la paix de l’Onu, etc. –, il était inévitable que la CPI serait perçue comme le dernier avatar d’une longue lignée d’éléments étrangers néfastes.

Pourquoi certains Etats africains ont-ils menacé de se retirer de la CPI ?

Les Etats africains ont d’innombrables motivations pour menacer de se retirer de la CPI. Certains Etats veulent tout simplement soustraire leurs propres dirigeants aux poursuites. D’autres craignent, de manière plus générale, l’impact d’un tribunal international ne rendant compte à personne et s’ingérant dans leurs affaires.

Certains Etats africains sont également soucieux que le Statut de Rome ne limite leur flexibilité dans le traitement des crimes de masse. Par exemple, si l’Afrique du Sud voulait aujourd’hui avoir recours à une commission vérité et réconciliation accordant l’amnistie – comme elle l’a fait après 1994 pour des suspects de haut rang du temps de l’apartheid – il lui serait pratiquement impossible de le faire dans le cadre restrictif de la CPI. La Cour et ceux qui la soutiennent exigeraient que l’Afrique du Sud poursuive ces suspects, sans se soucier de l’impact sur les négociations politiques complexes ayant conduit à la transition de 1994.

Pourquoi ces menaces de retrait de la part de plusieurs pays, dont le Kenya et l’Afrique du Sud, n’ont été mises en exécution que par le Burundi ?

Etant donné que la CPI dépend de la coopération des Etats, les gouvernements africains ont compris qu’ils pouvaient utiliser la Cour contre leurs opposants militaires et politiques, tout en se protégeant eux-mêmes des poursuites. C’est une raison essentielle pour laquelle seule une poignée d’Etats africains ont menacé de se retirer de la CPI. Beaucoup d’Etats africains aiment pouvoir disposer de la CPI au cas où ils auraient besoin de l’utiliser comme une arme contre leurs opposants.

Beaucoup d’Etats africains aiment pouvoir disposer de la CPI au cas où ils auraient besoin de l’utiliser comme une arme contre leurs opposants.

Par ailleurs, coopérer avec la CPI participe aussi de leur image internationale. Le gouvernement ougandais, par exemple, est devenu de plus en plus critique vis-à-vis de la CPI tout en continuant de l’utiliser contre les rebelles de la LRA. C’est une technique éprouvée du gouvernement Museveni – fustiger les acteurs internationaux, tout en les utilisant à ses propres fins politiques.

Deuxième Partie : Leçons de l’Ouganda et de la RDC

Pourquoi avez-vous centré votre recherche sur l’Ouganda et la RDC ?

Le livre met l’accent sur ces deux situations parce qu’elles ont été les premières et les plus approfondies parmi celles couvertes par la CPI, fournissant six des dix dossiers bouclés. Cela permet un examen approfondi de tous les aspects du travail de la CPI – lancement des enquêtes, stratégies de sensibilisation communautaire, négociations avec les acteurs politiques et judiciaires nationaux, conduite des procès et leurs conséquences. Tous ces aspects de l’activité de la CPI ont marqué de leur empreinte le paysage politique et social en Ouganda et en RDC.

Quelles sont les principales conséquences négatives de l’intervention de la CPI que vous avez identifiées ?

La première est politique. J’affirme que – tout particulièrement en Ouganda et en RDC – la CPI a renforcé des gouvernements déjà hautement corrompus et violents envers leurs populations civiles. La CPI a encouragé ce comportement des Etats en entretenant des relations de travail très étroites avec ces gouvernements. Elle a conduit ses enquêtes de concert avec ces deux Etats. Les entretiens que j’ai menés suggèrent qu’il y a eu des arrangements en coulisses pour s’assurer qu’il n’y aurait pas d’enquêtes sur les crimes commis par le gouvernement, que ce soit en Ouganda ou en RDC.

La conséquence est que ces gouvernements n’ont aucune hésitation à continuer de commettre ce type de crimes car ils se disent : « Si la CPI, en tant que principale institution internationale chargée de nous surveiller et de nous examiner ne risque pas d’enquêter sur nous, alors il n’y a réellement pas de dissuasion. »

Les entretiens que j’ai menés suggèrent qu’il y a eu des arrangements en coulisses pour s’assurer qu’il n’y aurait pas d’enquêtes sur les crimes commis par le gouvernement, que ce soit en Ouganda ou en RDC.

La Cour a également produit une gamme de faits juridiques négatifs. En particulier, à mon avis, elle a subtilisé des dossiers qui auraient dû être jugés par des juridictions nationales. Le principal exemple est ce qui s’est passé en Ituri, en RDC, où les tribunaux locaux étaient en train d’enquêter sur un certain nombre de chefs rebelles congolais qui ont fini par être brusquement transférés à La Haye pour y être jugés.

Cela a démoralisé le système judiciaire national, qui avait entrepris un grand processus de réforme et sentait qu’il était capable de traiter ces dossiers graves.

Il existe une énorme frustration au sein des tribunaux nationaux, à qui on a empêché de juger ces affaires. Cela rend un très mauvais service aux systèmes judiciaires nationaux de différentes parties de l’Afrique.

Vous affirmez que l’intervention de la CPI a parfois mis à mal des processus de paix fragiles. Un exemple ?

L’exemple le plus concret est le processus de paix en Ouganda, de 2006 à 2008, entre le gouvernement ougandais et la LRA. La CPI a émis des mandats d’arrêt contre cinq commandants de la LRA près de deux ans avant l’ouverture du processus de paix de Juba. Lors des négociations de paix, la délégation de la LRA a constamment appelé au retrait des mandats d’arrêt ou à la suspension de l’enquête de la CPI pour une année renouvelable – ce qui est prévu dans le Statut de Rome – afin de voir si les pourparlers de paix aboutiraient à un résultat positif. La CPI l’a refusé et a, au contraire, insisté sur le fait que, malgré le processus de paix en cours, elle devait poursuivre ces individus. En conséquence, la CPI a dominé totalement ces deux ans de négociations. L’ombre de la menace de la CPI planait sur presque toutes les questions en négociation.

Lors de mes entretiens avec beaucoup d’acteurs clés à Juba, à l’époque des négociations, il était clair que les parties n’accomplissaient aucun progrès significatif sur les questions les plus délicates parce qu’elles passaient tellement de temps à discuter du dossier de la CPI. Beaucoup de raisons ont conduit à l’échec des pourparlers mais l’ombre de la CPI planant au-dessus du processus n’a certainement pas aidé.

L’une des conséquences pratiques de l’intervention de la CPI est qu’aucun des commandants de la LRA n’était à la table des négociations.

L’une des conséquences pratiques de l’intervention de la CPI est qu’aucun des commandants de la LRA n’était à la table des négociations. Cela a affaibli tout le processus, parce que cela signifiait que les dirigeants de la rébellion devaient agir à travers des intermédiaires et que la partie gouvernementale n’était jamais sûre que les accords conclus autour de la table étaient approuvés par Joseph Kony, Vincent Otti et les autres dans le maquis.

Un autre problème important à Juba fut que la CPI contrecarrait la possibilité de recourir à l’amnistie pour les suspects de haut rang, bien que ceux-ci eussent été éligibles à une telle amnistie selon la loi ougandaise. Du coup, les négociateurs étaient dépouillés d’une des principales mesures incitatives pour parvenir à la paix. Cela a limité les pistes que les négociateurs pouvaient explorer pour parvenir à un accord final.

Le cas de l’Ouganda illustre bien la capacité d’interférence de la Cour dans le cadre d’une négociation de paix, rendant celle-ci moins flexible et moins créative.

Comment voyez-vous le déroulement simultané du procès de Dominic Ongwen devant la CPI, à La Haye, et celui de Thomas Kwoyelo à Gulu, en Ouganda ?

Le plus important au sujet de ces deux procès simultanés d’Ougandais est que le second, en dépit de ses défauts, montre que les juridictions nationales ougandaises sont capables de traiter des dossiers de crimes graves.

Il a fallu longtemps pour que le procès Kwoyelo commence et il y a encore des questions juridiques pendantes sur la raison pour laquelle il ne peut pas bénéficier de l’amnistie en application de la loi ougandaise. Mais le fait qu’il soit poursuivi devant la Division des crimes internationaux de la Cour suprême ougandaise montre que l’Ouganda a un tribunal qui pourrait tout aussi bien juger le dossier d’Ongwen. Certains acteurs judiciaires ougandais disent actuellement la même chose, qu’Ongwen aurait dû être envoyé en Ouganda plutôt qu’à La Haye et que juger un suspect si important aurait renforcé le système judiciaire national (qui a connu d’importantes réformes au cours de la dernière décennie).

Le gouvernement ougandais sait qu’il a réussi à manipuler la CPI pour s’assurer que le procès d’Ongwen ne révèle pas d’éléments de preuve évoquant des crimes commis par l’Etat dans le nord de l’Ouganda.

L’explication, cependant, est que le gouvernement Museveni pense que cela sert davantage ses intérêts d’envoyer Ongwen à la CPI que de le traduire devant la justice nationale. Le gouvernement ougandais sait qu’il a réussi à manipuler la CPI pour s’assurer que le procès d’Ongwen ne révèle pas d’éléments de preuve évoquant des crimes commis par l’Etat dans le nord de l’Ouganda. Par contre, un procès national conduit par un système judiciaire réformé, dans un environnement national fébrile, peut produire des résultats que le gouvernement ne souhaite pas. Le gouvernement ougandais ne pouvait pas prendre ce risque.

Troisième Partie : Recommandations

Il est normal, aujourd’hui, de critiquer la CPI. Mais quelles nouvelles perspectives offrez-vous ?

La plupart des critiques jusqu’à ce jour contre la Cour ont été très générales. Que la Cour est un acteur néocolonial en Afrique, pour n’en mentionner qu’une seule. Ce qu’apporte mon livre, c’est qu’il examine plus systématiquement le terrain, aussi bien national que communautaire, en Ouganda et en RDC, pour observer les différentes façons dont la Cour intervient et entraîne toutes sortes de conséquences politiques et sociales. En conclusion, il [le livre] propose un programme de réforme assez ambitieux pour la CPI.

Il faut au départ un changement d’attitude – la CPI doit être plus humble et plus respectueuse des acteurs nationaux, en particulier dans le contexte d’une nouvelle vague de juridictions nationales dynamiques à travers l’Afrique. Ces dernières traitent souvent des dossiers plus graves que ceux traités par la CPI, dont des affaires impliquant des acteurs gouvernementaux – une catégorie que la CPI s’est révélée incapable de poursuivre.

La CPI devrait aussi pouvoir accepter de reculer quand des négociations de paix délicates sont en cours ou face à d’autres réponses nationales aux conflits de masse.

La CPI devrait aussi pouvoir accepter de reculer quand des négociations de paix délicates sont en cours ou face à d’autres réponses nationales aux conflits de masse, comme les commission vérité et les programmes de démobilisation des combattants. Elle ne devrait intervenir que dans les cas les plus exceptionnels. Cela peut signifier prendre du recul vis-à-vis de processus que la Cour elle-même n’aime pas particulièrement – comme les processus d’amnistie – et permettre aux Etats et aux acteurs locaux d’utiliser des approches communautaires quand celles-ci sont considérées comme plus efficaces localement. Je ne vois pas, par exemple, comme certains responsables acholis l’ont défendu lors des pourparlers de Juba, pourquoi Joseph Kony ne pourrait pas passer par des rites communautaires du nord de l’Ouganda plutôt que devant la CPI.

La Cour doit prendre plus au sérieux le contexte local, en employant des ressortissants des pays où elle enquête, en étudiant davantage la législation et les politiques nationales avant de s’engager, en étant plus sensibles aux besoins et aux soucis des communautés affectées par les conflits, et en organisant des procès sur les lieux mêmes où les crimes ont été commis, plutôt qu’à La Haye.

Propos recueillis par Ludovica Iaccino.

PHIL CLARK

PHIL CLARK

Phil Clark enseigne la politique internationale et comparative à l’université SOAS, à Londres. Spécialisé dans les situations de conflit et post-conflit en Afrique, son travail met l’accent sur les approches communautaires de justice et de réconciliation et sur les activités de la CPI. Son nouveau livre « Distant Justice: The Impact of the International Criminal Court on African Politics » a été publié en novembre 2018 par Cambridge University Press.