LES GRANDS ENTRETIENS JUSTICEINFO.NET

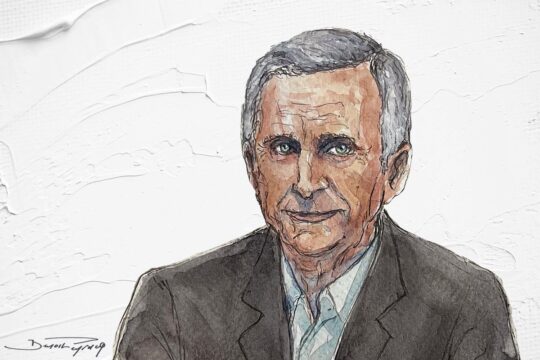

Jean-Pierre Massias

Professeur de droit public à l’Université de Pau et président de l’Institut francophone pour la justice et la démocratie

L’accès des peuples autochtones à la justice transitionnelle reste limité, mais ceux-ci la renouvellent avec énergie, observe Jean-Pierre Massias, président de l’Institut francophone pour la justice et la démocratie, dont la 6e Université d’été a été organisée du 30 juin au 7 juillet, sur le thème « Peuples autochtones et justice transitionnelle ». Ce spécialiste des transitions démocratiques explique pourquoi l’expérience canadienne constitue un précédent majeur et pourquoi il peut y avoir une obligation des démocraties à réparer les injustices du passé.

JUSTICEINFO.NET : Les peuples autochtones du Canada ont eu recours, de façon assez spectaculaire et aboutie, à la justice transitionnelle pour demander l’arrêt des violations commises contre eux. Est-ce une tendance ?

JEAN-PIERRE MASSIAS : Une tendance, je ne sais pas. La situation des peuples autochtones vis-à-vis de la justice transitionnelle me paraît d’emblée marquée par une forme de paradoxe. Ce sont des peuples dont l’histoire devrait les conduire à se tourner vers elle parce qu’ils ont subi des crimes extrêmement graves, de nature génocidaire, qui sont anciens et pour lesquels ils demandent réparation alors qu’ils n’ont jamais fait l’objet de la moindre condamnation. Ils sont en quelque sorte les sujets naturels de la justice transitionnelle, dont l’objet premier est de rattraper maintenant ce qui aurait dû être jugé avant. Mais les exemples sont encore limités. On peut citer la commission vérité du Pérou [2001-2003] qui a indirectement traité de la question autochtone parce que les victimes de la dictature étaient en grande partie des autochtones. Puis il y a eu, bien sûr, la commission vérité canadienne [2007-2015]. Au Canada toujours, l’enquête nationale récente sur les femmes et les filles autochtones a eu également cet aspect spécifique. Mais il n’y a pas grand-chose d’autre.

Les autochtones sont des peuples extraordinairement fragiles dans la mesure où ils sont peu nombreux, marginalisés, toute atteinte directe ou indirecte a presque une dimension génocidaire du fait qu’elle met en danger l’existence du groupe.

Parmi les mécanismes de justice transitionnelle, lesquels vous paraissent les plus adaptés aux peuples autochtones ?

Avant tout, nous devons répondre à une question : les autochtones sont-ils des victimes spécifiques ? Je pense que cette université d’été a permis de répondre oui. Parce que, globalement, la nature des atteintes qu’ils subissent n’est pas uniquement des violences physiques de destruction massive mais ce sont des atteintes de destruction culturelle, de destruction de genre. Comme ce sont, de surcroît, des peuples extraordinairement fragiles dans la mesure où ils sont peu nombreux, marginalisés, toute atteinte directe ou indirecte a presque une dimension génocidaire du fait qu’elle met en danger l’existence du groupe. Ce sont donc bien des victimes spécifiques.

Sur la question des mécanismes adaptés, on voit que ce sont plutôt ceux qui relèvent de la justice dite post-transitionnelle : celle qui se rapporte à des faits tellement anciens que la question du traitement pénal des coupables est impossible. On pense à des formes spécifiques de commissions vérité. On pense également aux excuses publiques. Et à tous les processus de reconstruction progressive, ceux que la commission vérité guatémaltèque [1994-1999] appelait des politiques de « redignificacíon » [restauration de la dignité]. Mais il y a surtout les garanties de non-répétition qui, de manière inconsciente, sont souvent considérées comme un luxe dans les politiques de justice transitionnelle. Elles sont pourtant fondamentales parce que, sans cela, l’extinction continue. On est face à des peuples qui, pour la plupart, sont en situation de disparition potentielle.

Avec les peuples autochtones, on voit arriver des commissions vérité qui interviennent sans transition – il n’y a pas de transition au Canada, il n’y aura pas de transition en Finlande où le peuple Sami met en place une commission – avec l’objet unique de traiter la question autochtone.

La commission vérité au Canada vous semble-t-elle renouveler le champ de la justice transitionnelle ?

Je le pense. L’origine de la justice transitionnelle et de la justice pénale internationale, c’est la volonté de lutter contre l’impunité, en faisant ce que l’on peut. Dans cette génération-là, la solution technique est le fruit et le prolongement d’une volonté politique. On va chercher l’outil le plus adapté ou le moins inadapté à cette volonté. Il me semble qu’aujourd’hui on est arrivé à une deuxième étape, où l’outil tient lieu d’expression de la volonté. On le voit dans nombre de sociétés en transition, l’option de la justice transitionnelle n’est plus vraiment une option, elle est imposée. Elle est devenue une sorte de langage immédiat des protagonistes du conflit, qui savent très bien que l’on attend cela et qui savent très bien qu’il peut y avoir des sources de financement importantes pour la mise en place de ces systèmes. Donc là, l’outil précède la volonté. Parfois il tient même lieu de volonté… et parfois il cache le manque de volonté. On est dans cette phase d’automatisme. On le voit par l’utilisation d’un langage récurrent sur la réconciliation, sur le traumatisme, sur la résilience, qui est un langage trop partagé pour ne pas être suspect.

Avec les peuples autochtones, on voit arriver des commissions vérité qui interviennent sans transition – il n’y a pas de transition au Canada, il n’y aura pas de transition en Finlande où le peuple Sami met en place une commission – avec l’objet unique de traiter la question autochtone. On remonte loin, sur plusieurs siècles. Il apparaît ainsi, me semble-t-il, une forme de justice transitionnelle sans transition qui est une forme de justice transitionnelle de consolidation démocratique. Une forme qui vise à réparer les erreurs du passé et qui permet à l’État démocratique de devenir encore plus démocratique, ou vraiment démocratique.

On voit cette forme de justice transitionnelle se développer dans des sociétés démocratiques, stabilisées, pour des problèmes précis, et qui tentent de trouver une solution par la vérité, par la reconnaissance, par la réparation et par la non-répétition.

Mais comment contraindre un État à faire ce travail, si sa survie n’est pas menacée ?

Par la pression sociale. Certes au Canada, il y a eu une décision de justice, des plaintes déposées par les enfants passés par les pensionnats et leurs héritiers. En Finlande, c’est l’État qui accepte la demande présentée par la communauté Sami. Cela nécessite deux choses : que les autochtones soient suffisamment structurés et organisés pour faire la demande ; que l’État ait la capacité de l’accepter politiquement et socialement.

Au fond, la commission vérité devient un instrument de justice transitionnelle à long terme pour traiter les tensions de la mémoire. On a, par certains côtés, un précédent récent en France, concernant les mineurs licenciés après la grande grève de 1948. En 2014, le Parlement français vote une loi d’indemnisation, de reconnaissance et de mise en place d’une commission, dont l’objectif est de réécrire l’histoire pour les manuels scolaires et de réévaluer les atteintes dont ces mineurs ont été victimes. Cette commission est à la limite des commissions d’experts et des commissions vérité, avec l’audition de victimes et de leurs héritiers. On voit cette forme de justice transitionnelle se développer dans des sociétés démocratiques, stabilisées, pour des problèmes précis, et qui tentent de trouver une solution par la vérité, par la reconnaissance, par la réparation et par la non-répétition. Il manque la justice. Parce que c’est impossible.

La boîte à outil transitionnelle trouve donc de nouveaux usages. Vous avez même parlé de « bricolage » lors de l’une de vos interventions. Pourquoi ?

Ces formes empruntent au « bricolage » de Nelson Mandela – au sens très noble du terme – qui, face à l’amnistie qu’il refuse et à la justice qu’il ne peut pas rendre, invente un modèle qui renvoie à une forme de justice particulièrement adaptée aux crimes de masse. Les commissions prennent en compte la véritable nature de cette violence, qui n’est pas la somme de manifestations individuelles de violence, mais [qui correspond à] un problème de société qui se manifeste par diverses interventions individuelles. Une commission est plus apte à gérer un problème de société qui s’est multiplié qu’un tribunal à passer du cas individuel au problème de société. On est dans le collectif, on est dans l’institutionnel, on est dans le structurel, on est dans le social. On n’accuse pas des personnes, ou l’accusation des personnes n’est que le moyen de poser le vrai problème et la véritable dimension de ce problème.

Toutefois il ne faut pas tomber dans l’angélisme, à savoir que cette construction a au moins deux défauts : les commissions ont absolument besoin de l’État ; les victimes, en tant qu’individus, sont frustrées. Par contre, le corps social, lui, est mieux pris en charge.

C’est parce qu’il y a une volonté de consolidation démocratique qu’il y a de la justice transitionnelle. Ce n’est pas la justice transitionnelle qui la déclenche. Elle y contribue, elle l’améliore, mais ce n’est que le deuxième ou troisième étage de la fusée. Et pas plus.

N’est-ce pas aussi une façon de « lisser » une histoire conflictuelle ?

C’est une critique de la justice transitionnelle en général, qui consiste à dire que c’est une petite justice. Mais cela suppose que la victime ait accès à la justice pénale, ce qui est rarement le cas. Je crois qu’il faut admettre que la justice transitionnelle n’est ni une science exacte, ni une science morale. De ce point de vue-là et pour faire simple, elle repose sur deux instruments, la commission vérité et le tribunal, qui ont chacun des désavantages, des lacunes. Mais ce que nous disent les Samis ou les autochtones canadiens c’est qu’au fond, ils recourent à la commission vérité parce que l’on n’a pas de tribunal, ou que le tribunal n’est pas performant. On fait ce que l’on peut et tout cela reste assorti à une volonté de l’État. C’est parce qu’il y a une volonté de consolidation démocratique qu’il y a de la justice transitionnelle. Ce n’est pas la justice transitionnelle qui la déclenche. Elle y contribue, elle l’améliore, mais ce n’est que le deuxième ou troisième étage de la fusée. Et pas plus.

Pour ces peuples, qu’est-ce que cette solution fait émerger de nouveau ?

Cela renouvèle l’action collective. Le nombre de personnes qui peuvent aller devant une commission est très important. Cela donne un sens collectif à la notion de victime, et cela dépasse ou permet de dépasser partiellement toutes les limites classiques d’accès à la justice que sont le niveau social, l’éducation, la géographie, les situations minorisées. Faire une commission vérité pour les autochtones, c’est ouvrir l’accès à une population qui socialement est défavorisée. Les peuples autochtones correspondent à 5 % de la population mondiale et sont parmi les plus défavorisés. Quand on nous dit qu’au Pérou les principales victimes de violences sont des femmes « indigènes paysannes analphabètes », on voit bien qu’une commission spécifiquement dirigée vers des autochtones va permettre à des gens qui, traditionnellement, n’en ont pas les moyens, d’aller vers la justice. Cela leur permet en plus d’utiliser des langues autochtones, des juges autochtones, des concepts autochtones.

Le nouveau modèle, c’est la commission canadienne. C’est le pendant contemporain du modèle sud-africain. Maintenant je crois que l’on doit parler du précédent canadien.

Cela ne fonctionne donc que dans des pays riches et démocratiques ?

Pour l’instant, cela a fonctionné dans UN pays riche et démocratique. Le nouveau modèle, c’est la commission canadienne. C’est le pendant contemporain du modèle sud-africain. Maintenant je crois que l’on doit parler du précédent canadien. Et que, peut-être, c’est une nouvelle voie et un progrès dans la démocratisation des sociétés. Vraisemblablement, si cela se met en place en Finlande et en Norvège [pour les peuples Samis], il n’y a pas d’obstacles sociétaux qui vont les empêcher de fonctionner. Le modèle sud-africain a aussi fonctionné parce qu’il intervenait dans un pays doté d’importants moyens économiques.

Est-ce impossible dans un régime autoritaire ?

Les autochtones sont soumis à la même difficulté que toutes les personnes vivant sous l’oppression. Et les régimes liberticides peuvent être plus liberticides encore parce qu’ils sont autochtones. Pour qu’il y ait une justice transitionnelle, il faut que le régime cesse d’être autoritaire et, dans un second temps, qu’il accepte de reconnaître les droits des minorités.

Que dire des spoliations par des multinationales ?

Là, nous sommes plus dans la justice juridictionnelle, même si le phénomène politique auquel cela renvoie est la confiscation par les multinationales. C’est-à-dire que l’acteur dominant et oppresseur des minorités autochtones va être la multinationale, avec ou malgré l’État. C’est un mécanisme actuel et, quand c’est actuel, l’on devrait pouvoir ester en justice. Mais pas seulement : pour agir, il y a la mobilisation sociale et la solidarité internationale.

Et pour traiter de la notion d’écocide ?

Il en a beaucoup été question durant l’université d’été. Si on lie l’écocide à la destruction de l’environnement de vie naturel des peuples autochtones qui entraîne la disparition en tant qu’individus et en tant que peuple, alors on est dans une pratique génocidaire. La disparition de la forêt pour des peuples dont on sait qu’ils ne vivront pas hors forêt comme avant – ou qui ne survivront pas du tout comme les peuples dits « non contactés » – peut relever d’un mécanisme de destruction d’un groupe humain. C’est le moyen qui diffère.

La destruction d’une culture peut entraîner la destruction d’un groupe humain sans entraîner nécessairement la destruction physique des membres qui le compose. On ne les tue pas, mais il n’y a qu’à voir l’état de certaines populations pour s’apercevoir qu’il y a une destruction.

La commission canadienne redéfinit la notion de génocide. Qu’en pensez-vous ?

Quand la commission dit que les violences faites aux filles et aux femmes autochtones, c’est une forme de génocide spécifique, elle n’a pas tort. Peut-être que cela ne passera pas devant une juridiction. Peut-être que cela va très loin par rapport à la définition de la Convention de 1948. Mais malgré tout, cela peut faire évoluer le droit et cela peut faire évoluer la considération globale du phénomène social dont il est question.

Par ailleurs, la notion de génocide culturel, qui est sous-jacent, est une notion qui me paraît d’évidence. La destruction d’une culture peut entraîner la destruction d’un groupe humain sans entraîner nécessairement la destruction physique des membres qui le compose. On ne les tue pas, mais il n’y a qu’à voir l’état de certaines populations pour s’apercevoir qu’il y a une destruction. Transformer une population en un groupe assisté socialement, défavorisé, malade de suicide, d’obésité, de violences familiales, c’est bien un crime de nature politique.

Au-delà du droit, ces nouvelles formes de justice ne sont-elles pas, d’abord, des projets de société ?

Je pense qu’il faut un projet de société. C’est le projet qui crée la commission [vérité]. Le projet est d’intégrer les autochtones mais de les intégrer de manière différente. Cette affaire nous renvoie à la question de savoir ce que serait une société dans laquelle ils seraient intégrés. La première réponse, c’est évidemment de mettre fin à la situation objective consistant à les considérer juridiquement, politiquement et socialement, comme des citoyens de seconde zone, avec des espérances de vie réduites, des niveaux sociaux réduits et des possibilités d’accès aux fonctions de pouvoir réduites.

Mais ce n’est pas suffisant. A côté de ce droit à l’égalité, il doit être proclamé un droit à la différence. Cela veut dire qu’il faut que les démocraties futures soient capables d’intégrer non seulement des minorités en leur conférant des droits collectifs, mais que les droits collectifs de ces minorités doivent leur garantir la possibilité d’être différents. C’est un droit à la différence multiplié : droit à l’égalité, droit à la protection, droit à un système de justice différent, droit d’avoir une cosmogonie différente. Ce n’est pas simple. Cela interroge la capacité d’intégration de nos modèles démocratiques. Je crois que la justice transitionnelle ne peut fonctionner que si l’on a décidé d’aller dans ce sens-là. Créer une commission vérité si l’on a juste pour objectif de reconnaître des torts causés à une population autochtone mais surtout pas d’améliorer son sort et de lui permettre de redevenir ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être, cela n’a pas grand sens.

Je pense que la commission vérité pourrait être un instrument privilégié de traitement de l’histoire coloniale de la France.

La France, ex-puissance coloniale, pourrait-elle s’y mettre ?

Je crois que c’est incontournable. Je pense que la commission vérité pourrait être un instrument privilégié de traitement de l’histoire coloniale de la France. On voit bien le mécanisme intellectuel qui pourrait se mettre en place : l’État n’est pas coupable de ce qu’il a fait dans le passé, mais la République est responsable de ne pas le réparer. Il peut y avoir une obligation des démocraties à réparer les injustices du passé.

On voit des signaux d’espoir. On a évoqué la commission sur la grève des mineurs de 1948. On peut évoquer l’affaire Audin. La déclaration du président de la République reconnaissant [en 2018] la responsabilité de la France dans l’assassinat de Maurice Audin, c’est à la fois un commandement historique – l’histoire c’est ça – et c’est un commencement – cela ouvre des possibilités de recherche. On peut évoquer la restitution d’œuvres d’art spoliées dans les colonies. Cela apporte une forme de réconfort. Je ne sais pas si on va le faire de façon plus globale. En tout cas, si l’on veut le faire, on sait comment le faire. Si l’on est démocrate, on arrive à garder des relations beaucoup plus structurées avec le groupe avec lequel on se comporte bien que si on se comporte mal. Je pense que c’est le pari. La justice transitionnelle c’est un instrument de régulation de ces relations.

Propos recueillis par Franck Petit.

JEAN-PIERRE MASSIAS

JEAN-PIERRE MASSIAS

Président de l’Institut francophone pour la Justice et la Démocratie, il est professeur de droit, spécialiste des processus de transition démocratique et des mécanismes de Justice transitionnelle. Il a participé, en 2015-2016, à la formation des membres de la CVR du Burundi et encadre plusieurs programmes de recherches et de formations en matière de Justice transitionnelle, tels que l’université d’été annuelle de l’IFJD créée en 2014. Il dirige également plusieurs projets de terrain, notamment en Centrafrique et en République démocratique du Congo, dont plusieurs sont consacrés au traitement des viols de guerre et menés en collaboration avec les Fondations Dr Mukwege, Panzi et Pierre Fabre.