LES GRANDS ENTRETIENS JUSTICE INFO

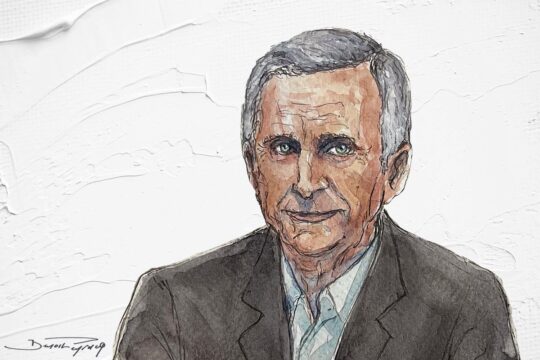

Assumpta Mugiraneza

Cofondatrice et directrice du Centre IRIBA pour le patrimoine multimédia

Assumpta Mugiraneza, 57 ans, est cofondatrice et directrice du Centre IRIBA pour le patrimoine multimédia, à Kigali. Avec une liberté de parole rare, elle raconte la construction de la mémoire après le génocide des Tutsis au Rwanda, en 1994. Elle évoque « les mémoires » rwandaises et le faible espace offert pour qu’elles s’expriment toutes. Et invite à reconsidérer la justice gacaca avec plus de sobriété.

JUSTICE INFO : Lors d’un atelier de travail au Centre IRIBA, vous avez dit que « l’histoire de la mémoire au Rwanda est une histoire de tensions qu’il ne faut pas oublier ». Au moment des 30e commémorations du génocide des Tutsis en 1994, pouvez-vous nous rappeler des exemples et des étapes de ces tensions ?

ASSUMPTA MUGIRANEZA : Il faut revenir à ce qu’est ce génocide. C’est un génocide de proximité. Il se passe entre frères, entre voisins. Il ne craint même pas les relations sacrées « entre serviteurs de Dieu ». Lorsque les nonnes font massacrer les prêtres, lorsque les médecins achèvent les malades, ce n’est pas quelque chose sur laquelle on peut vite passer. Ce génocide est tellement rentré dans les interstices de notre existence qu’on ne peut pas trouver facilement quelqu’un qui accepte de le penser dans cette complexité. La mémoire du génocide est un doigt pointé vers le voisin. Comment parler d’unité quand la déflagration a tout fait éclater ? Comment peut-on imaginer la vie ? La mémoire du génocide s’est inscrite dans ce contexte impossible.

Pour les rescapés qui étaient dans des postes de responsabilité, on s’interrogeait sur la difficulté d’être à la fois dans Ibuka et dans le gouvernement : il fallait peut-être être d’un côté ou de l’autre."

Vous souvenez-vous des premières fois où on a commencé à commémorer et comment a évolué la commémoration, comment elle s’est construite ?

Comment elle se négocie, dirais-je. Je préfère le terme de négociation, même si la négociation semble parfois imposer ses règles. En avril 1995, il n’y avait pas de structure supra qui organisait les rencontres. C’étaient souvent des veuves qui se retrouvaient. Il y avait surtout le besoin de se retrouver entre personnes qui se comprennent. Les gens n’étaient plus vraiment chez eux. Ceux qui ne pouvaient faire autrement, qui n’avaient pas de relation dans des villes un peu plus loin, restaient près de leur colline. Les rescapés étaient souvent regroupés là où il y avait un petit cabaret, un petit centre de négoces, pour qu’on puisse les protéger et parce que retourner chez soi, seul, n’était pas encore envisageable. Même à Kigali, ils avaient besoin de se regrouper quelque part. Aucune maison n’était habitée par une seule famille. C’était une sorte de regroupement pour pleurer ensemble.

À cette époque, les Hutus qui avaient échappé aux massacres par les leurs parce qu’ils n’étaient pas extrémistes, étaient encore libres de parler. Certains disaient : « De deux choses l’une, ou je reste Hutu mais ces gens qui sont au Congo ne peuvent plus porter le même nom que moi, ou bien ils le gardent et moi je le lâche. »

Bien sûr, le génocide était aussi une affaire d’État. Celui-ci se mettait péniblement en place. Il avait commencé à jouer son rôle d’État, mais il ne se mêlait pas beaucoup de ces initiatives individuelles. Pour les rescapés qui étaient dans des postes de responsabilité, on s’interrogeait sur la difficulté d’être à la fois dans Ibuka [principale association de rescapés tutsis, créée au lendemain du génocide] et dans le gouvernement : il fallait peut-être être d’un côté ou de l’autre. Pourquoi ? Je parle surtout du FPR [Front patriotique rwandais, rébellion majoritairement tutsie ayant gagné la guerre en juillet 1994 et mis fin au génocide]. Ce n’est pas qu’il était dans le déni du génocide mais il n’appréhendait pas encore ce qui allait être le poids de ce crime qu’il venait d’arrêter et dont il reconnaissait la gravité dans les faits mais pas dans une perspective internationale et dans la longue durée.

Comment peut-on imaginer un gouvernement d’unité juste après le génocide ? Comment un Pasteur Bizimungu [président du Rwanda de 1994 à 2000] doit-il négocier à la fois le fait qu’il est un Hutu, du Nord, de la région d’Habyarimana [président rwandais mort dans l’attentat contre son avion, le 6 avril 1994], et qu’il a une femme tutsie et a « trahi » le régime d’Habyarimana, rejoint le FPR, est devenu président, voit ce qui a été fait aux Tutsis mais aussi aux Hutus chez lui, et en même temps a des proches de sa famille qui ont commis le génocide ? C’est quoi cet homme qui doit être le chef d’un État alors que lui-même est un Rwanda minuscule ? Il a fallu longtemps avant que le Rwanda officiel réalise qu’un génocide n’est pas quelque chose que l’on peut régler en quelques jours. Ce n’est pas parce qu’on l’a arrêté que cela se règle.

C’est là où il faut faire le travail de mémoire de notre mémoire. Pendant longtemps, il y a eu des tensions, par exemple sur comment nommer la chose. La gravité de la blessure, de l’injustice flagrante, de l’innocence des victimes, mettait les gens à mal. Quiconque a été au Rwanda à l’époque a eu à enjamber les corps. Comment mes jambes peuvent passer au-dessus d’un reste humain sans trembler ? Je pense que nous n’avons pas eu le temps d’accepter cette peur qui entrait. C’est comme si on coulait du béton à l’intérieur de nous-mêmes et que l’on continuait à voir. Cette tension est là dès le début. Et cette incompréhension n’avait pas eu le temps de se planter que l’on a vu le retour des réfugiés [fin 1996, des centaines de milliers de Hutus réfugiés au Zaïre voisin – l’actuelle RDC – rentrent en masse au Rwanda après une offensive de l’armée rwandaise pour démanteler les camps à sa frontière]. Dieu du ciel… Ce spectacle, même Spielberg ne peut pas le rendre en fiction !

Avec les 10 ans, on commence à voir l’État se soucier de comment ça se passe. Les commémorations, c’était souvent l’espace où s’exprimait le trauma et cela foutait les jetons à tout le monde."

Vous évoquez un double mouvement de commémoration, au niveau des gens et au niveau de l’État. Voyez-vous ce double mouvement agir parallèlement aujourd’hui ?

Non, c’était avant. Avec les 10 ans, on commence à voir l’État rwandais se soucier de comment ça se passe. Les commémorations, c’était souvent l’espace où s’exprimait le trauma et cela foutait les jetons à tout le monde. Avec les deux guerres du Congo [1996-1997 et 1998-2002], le gouvernement avait commencé à comprendre combien il était difficile d’ignorer le négationnisme, par exemple. Entre temps aussi, le gouvernement d’unité a, je ne dirai pas volé en éclat, mais on en avait vu les limites. On a beau être un type bien, si on est Hutu c’est difficile de garder l’équilibre, de supporter la tension interne et extérieure, sur soi et dans sa famille. Les Alphonse Nkubito [ministre de la Justice de 1994 à 1995], les Anastase Gasana [ministre des Affaires étrangères de 1994 à 1999 puis en charge d’autres portefeuilles jusqu’en 2001], et d’autres décident de s’en aller. Parce que le génocide nous avait explosés. Donc après dix ans, le bureau Mémorial au ministère de la Culture et des sports va prendre de plus en plus de place, en collaboration avec Ibuka, et ils vont tenter de structurer les choses. C’est une négociation. Puis la Commission nationale de lutte contre le génocide (CNLG) a imposé sa façon de faire, aux dépens de beaucoup de personnes. On va mettre un cadre un peu étroit, je dirais même étriqué.

Par exemple, la CNLG a été tenté d’interdire les chansons de mémoire. Un commissaire nous a expliqué que les chansons – comme « Mbaze nde », où une Rwandaise raconte ce qu’elle a vu du génocide, ou la chanson de Mariya-Yohana, « Nyibutsa Nkwibutse - Rappelle-moi que je te rappelle au souvenir », qui est un portrait extraordinaire de ce qu’est survivre au génocide, et d’autres – étaient dépassées, que c’étaient des chansons qui nous faisaient chuter vers l’arrière, au lieu d’avancer vers l’espoir. C’était une époque difficile, à vouloir trop nationaliser la question de la mémoire. Pendant ces dix années, Ibuka a perdu son influence dans la société, la voix d’Avega [Association des veuves du génocide] n’a plus été très audible, les ONG ont préféré se ranger et nos amis diplomates ont préféré ne pas avoir de problèmes avec le Rwanda. La parole alternative, la pensée avant de faire, à cette époque-là, ont vraiment été réduites à peau de chagrin.

Quand Bizimungu a été déposé et remplacé par le président Kagame, en 2000, l’un des débats qui avait animé les esprits était précisément le rapport au génocide. Certaines personnes considéraient qu’il y en avait trop pour le génocide. Les débats étaient tellement tendus. Certains pensaient que la mémoire était un obstacle à la vie politique de ce pays. J’entends encore quelqu’un dire : « Vous pouvez peut-être considérer que l’on puisse abolir Ibuka mais si Ibuka disparaissait, les raisons de son existence auraient-elles disparu ? »

Aujourd’hui, la CNGL, la Commission pour l’unité et la réconciliation, le Fonds d’assistance aux rescapés du génocide, la commission qui s’occupe des héros nationaux, ont tous été regroupés dans un ministère. Le sommet du pouvoir a indiqué que ce n’était pas nécessaire de trop policer la mémoire. Ceux qui ont tenu à avoir des espaces indépendants veulent pouvoir avoir une commémoration entre personnes ayant quelque chose en commun. Pourquoi une veuve devrait obligatoirement pleurer à côté de son bourreau ? La politique de la mémoire doit être réinventée, renégociée. Il faut que nous osions interroger nos pratiques. L’imaginaire doit travailler pleinement.

Vous soulignez toujours qu’il existe « des » mémoires…

Oui, il y a plusieurs mémoires, heureusement. On voudrait la mémoire mais il existe des mémoires. Je défie quiconque de dire que, même au sein d’une famille, on puisse avoir la même mémoire. Moi, je n’étais pas à Kigali, c’est pour cela que je suis en vie. Mais le fait que je n’étais pas à Kigali a conduit les membres de ma famille à me parler plus facilement qu’entre eux. Et quand on m’a parlé, j’ai pris des notes car j’étais à la recherche acharnée de comprendre comment cela avait été possible, au sein de ma société, où j’ai grandi et été heureuse. J’ai grandi sur une colline qui n’était pas la nôtre mais en ne sachant jamais que l’on pouvait m’en vouloir terriblement parce que j’étais tutsie. Je n’ai jamais vraiment beaucoup souffert. Quand j’ai ouvert les yeux sur mon statut particulier de Tutsie, c’est quand je n’ai pas pu accéder à l’université alors que j’avais les points pour y prétendre.

Prenez les combattants des Forces armées rwandaises. Certains n’étaient pas très partants, d’autres avaient épousé la cause du Hutu Power jusqu’au bout, certains ont essayé de protéger, d’autres ont préféré devenir des salauds, certains ont eu des femmes qui leur disaient "pourquoi tu tues les voisins ?", d’autres ont eu des femmes qui les chauffaient. Certains ont eu la malchance, qui allait être leur chance, d’être pris très tôt et d’intégrer des camps de solidarité, d’autres sont partis au Congo. Vous êtes arrivés assez tôt au Rwanda : vous souvenez-vous de la gueule des camps ? Est-ce que les gens portent en mémoire la douleur de ces petits corps dans les nattes balancés par les engins de travaux publics ?

Le président Kagame, pendant la commémoration ce mois-ci, a remercié le Congo et la Tanzanie pour avoir accueilli et protégé les Rwandais [environ deux millions de Rwandais avaient trouvé refuge dans ces deux pays frontaliers, en juillet 1994, entraînés dans leur fuite par l’armée rwandaise vaincue]. J’avais envie de dire à tout le monde : vous souvenez-vous que c’étaient des Rwandais qui mourraient et que c’étaient de nouvelles victimes de l’idéologie extrémiste Hutu Power et du jusqu’auboutisme de l’appareil génocidaire qui les avaient embarqués là-bas ?

Toutes ces mémoires nous habitent et toutes ne peuvent pas être partagées. Parce qu’il y a des choses intimes. Et peut-être parce que la nation a certes construit un espace de mémoire mais que l’on devrait commencer à en parler dans les familles."

Toutes ces mémoires font-elles partie des tensions avec lesquelles les nouvelles générations doivent vivre ou est-ce le fardeau de votre génération ?

En fait, toutes ces mémoires nous habitent et toutes ne peuvent pas être partagées. Parce qu’il y a des choses intimes. Et peut-être parce que la nation a certes construit un espace de mémoire pour le crime de génocide mais que l’on devrait commencer à en parler dans les familles. J’ai eu la chance de contribuer à écrire les textes fondamentaux du programme de Ndi Umunyarwanda. C’étaient les mémoires de chacun. On disait : pour revenir à son identité de Rwandais, il faut pouvoir partager ses propres identités, ses parcours qui partent de l’époque où chacun a semblé renoncer à son identité de Rwandais pour être réduit à son identité de Hutu, de Tutsi, de Twa, de quelqu’un du Nord, etc. C’était un des piliers. L’autre pilier était de parler et d’écouter. Il aurait fallu pouvoir parler de la mémoire des camps de réfugiés. Mais comme un trop gros nœud avait déjà été constitué au-dessus de la tête de nos dirigeants – « double génocide », « génocide au Congo », etc. – en parlant de ces mémoires-là, sans contrôle, les gens risquaient de penser que cette mémoire et celle du génocide, c’était la même chose. Il nous aurait fallu plus du temps, aller moins vite. Le troisième pilier, c’était penser ce que le pardon peut signifier dans notre société.

Ces mémoires sont d’abord celles de notre génération. Quand on a commencé à constituer la mémoire du génocide dans l’espace public, on a oublié de fournir les mêmes efforts dans les autres espaces. On a marché avec quelque chose de schématique : vous, les familles des victimes et les bourreaux, parlez-vous, réconciliez-vous. Mais pour un homme qui a passé trois mois à massacrer et a déguerpi avec l’arrivée du FPR en laissant sa femme derrière lui avec huit enfants, comment on réconcilie cette famille ? Personne n’a jamais parlé des blessures dans les camps du Congo. En 1998, une femme revenant du Congo m’a dit ceci : « On savait quand ils violaient les femmes tutsies mais alors, de les voir entrer dans les blindés [nom des abris dans les camps de réfugiés] et se jeter sur moi, alors que c’est mon frère et compagnon de misère, je ne comprendrai jamais. » Qui parlait de ces viols, de ces enfants morts au Congo ? Je n’ai jamais oublié les petites nattes, je les revois régulièrement. Je n’ai pas oublié et j’éprouve toujours de la colère contre ceux qui les montraient comme un spectacle, contre les engins qui balançaient [les corps], contre le gars qui répandait la chaux, contre les reportages qui disaient « regardez, c’est encore la catastrophe », sans jamais poser la question : pourquoi en sommes-nous arrivés là ?

Les mémoires du Rwanda, c’est aussi celles des espaces politiques. La propagande facile, nous en avons mangé jusqu’aux oreilles."

Vous disiez qu’il faut être créatif pour installer aujourd’hui des espaces de mémoire. Quels sont-ils aujourd’hui ?

La mémoire est une mise en récit, que l’on peut partager ou garder pour soi. On peut le faire en parlant, en créant artistiquement, en écrivant, il y a mille et une façons. Une grande manifestation nationale peut être un déclencheur mais cette société a besoin d’espaces de libération de la parole. Il faut accepter des narratifs, sans les laisser se faire prendre en otage par les travers qui ont accompagné notre malheur. Nous devons ces mémoires-là à nos enfants.

La commission nationale pour l’unité et la réconciliation avait essayé. Mais souvent, il n’y a pas le savoir-faire, pas d’outil, peut-être pas le courage, la détermination de changer certaines choses. Il faut du courage. Il faut accepter ce poids que notre histoire fait peser sur les épaules des adultes du Rwanda.

Les mémoires du Rwanda, c’est aussi celles des espaces politiques. La propagande facile, nous en avons mangé jusqu’aux oreilles. Nous qui avons grandi au Rwanda, nous avons tellement bouffé de la propagande qu’il faudrait presque faire un lavage de l’estomac pour ne pas reproduire cela. Il n’y a pas d’effort de déconstruction. Je suis tout le temps ahurie quand je vois des gens qui s’amusent à afficher le slogan facile. Je dis : mes amis, non ! non !

Il n’y a peut-être pas assez de courage intellectuel dans le pays. Peut-être parce que nous sommes blessés, que la déflagration a été telle que chacun est tombé de son côté et que l’on n’est pas encore « rentrés ».

Est-ce qu’un espace pour les récits multiples serait trop sensible ?

Ce sera toujours sensible. Je travaille souvent avec les jeunes, je sais qu’ils apportent des nouveautés qui n’auraient pas été possibles pour ma génération. Mais ils sont encore peu nombreux. Il y a plus d’espaces mais pas forcément plus de prise en charge. On dispose pourtant toujours de ressources que l’on ne soupçonne pas. S’il y a un moment où on aurait dû avoir peur et dire ça ne sert à rien d’essayer, c’était juste après le génocide. Si on a survécu à cette époque, nous pouvons survivre à tout le reste.

Les jeunes sont innocents, nos enfants sont innocents, même l’enfant du pire tueur est innocent du génocide et, pour cela, il peut inventer son avenir autrement. Ce qui m’ennuie, c’est qu’on ne les aide pas et qu’on risque de les embrigader. Nous, les adultes du Rwanda, on a une facilité à applaudir ou à suivre. On ne veut pas se fatiguer et prendre consciencieusement notre place. Il y a la flemme de réfléchir. On préfère dire que c’est la peur. Si nous avions été suffisamment nombreux à dire non, si nous avions été plus courageux, le génocide n’aurait pas eu lieu, même s’il y aurait eu des massacres. Si les Rwandais avaient dit non. Aujourd’hui, je ne dis pas que nous devons dire non dans les mêmes termes mais nous avons le devoir de dire : est-ce que ce qu’on me demande de faire est ce qu’il convient de faire ?

A trop parler, tu risques de te mettre en danger, c’est une réalité. Mais le fait qu’il faille parler pour guérir, qu’il faille oser ouvrir sa plaie pour en guérir, reste aussi une réalité."

Nous vous avons entendu dire : « Au Rwanda, une famille où on ne parle pas meurt. » Mais juste après vous, une autre personne a dit : « Il y a plein de non-dits, plein de manières de faire planer le danger. Le non verbal, les Rwandais en sont des spécialistes. » Comment réconciliez-vous ces deux réalités ?

L’univers du Rwandais est presque comme la Bible. Dans la Bible, on dit que quand tu veux prier ton Père céleste, tu vas dans ta chambre, tu fermes à double tour et tu pries dans le secret de ton cœur. Ce que tu as donné de la main droite, la main gauche ne doit pas le savoir. C’est une manière de dire : sois le plus discret possible. La vie, c’est l’entre-deux. Il y a un proverbe qui dit : « Une famille qui ne prend pas le temps de revenir parfois sur ses secrets finit par s’éteindre. » Dans certaines conditions, les familles sont obligées de s’asseoir et de laver leur linge sale, au risque de s’éteindre. Un autre proverbe dit : « Qui ne s’entretient pas avec son père ne peut savoir la parole léguée par son grand-père. » En fait, c’est le pouvoir de transmission. On dit aussi : « Quand tu veux guérir d’une maladie, tu dois pouvoir l’exhiber », et « un cœur pétri de peine ne peut démêler les paroles. » Il y a tout ça, mais c’est un savoir ignoré par les non Rwandais. L’esprit des Rwandais n’est pas cartésien, c’est la complexité. C’est un univers stratifié, mais pas par couches, par l’entrelacement. Du coup, le fait d’être pudique reste une valeur. A trop parler, tu risques de te mettre en danger, c’est une réalité. Mais le fait qu’il faille parler pour guérir, qu’il faille oser ouvrir sa plaie pour en guérir, reste aussi une réalité. La faute serait d’être un côté seulement. Il nous faut des adultes convaincus que quand tu dis ce qui ne va pas, ce n’est pas parce que tu n’aimes pas le pays mais plutôt parce que « qui aime bien châtie bien ». Osons parler, osons ce risque.

Craignez-vous parfois un trop-plein de mémoire ?

Plutôt les manifestations maladroites autour de la mémoire. Nos mémoires sont déjà saturées.

Qu’entendez-vous par maladroites ?

C’est, par exemple, le fait de ne pas oser parler de mes mémoires et, puisque je n’en peux plus, de commencer à tenir des discours sur la mémoire en y adhérant comme si la mémoire du génocide était mon bien le plus précieux - alors que finalement, ce n’est pas ça qui m’habite. Ou en combattant la mémoire du génocide comme si, si le génocide venait à être tu, tous mes tourments seraient guéris. L’instrumentalisation de la mémoire nous guette. Pas seulement ceux qui sont pour, mais ceux qui passent leur temps à nier le génocide, à dire que l’on en fait trop.

Vous avez beaucoup travaillé sur la justice et les gacaca. Lors d’un atelier à votre centre, un jeune, enfant à l’époque du génocide, a dit : « Certes on a pu faire beaucoup de procès, mais il y a aussi ce que les gacaca n’ont pas pu réaliser et que je ne savais pas. Les gacaca sont une fierté pour notre pays mais, au plus profond, on ne sait pas ce qui s’est passé. »

Il parlait plus pour les jeunes. Quand il parle ainsi, il évoque une réalité qui est au cœur de ce que nous vivons au centre Iriba. Nous voyons des jeunes de 20-25 ans qui proclament leur fierté de la superbe réalisation de notre pays qui s’appelle gacaca et qui, après avoir regardé le film d’Anne Aghion, « Mon voisin mon tueur », disent c’est pas possible. Ils découvrent que gacaca n’est pas un truc lisse, coulé avec une couche d’or qui brille. Gacaca a coûté très cher à la société. Accepter les gacaca, pour les victimes, c’était une horreur. Comment partir de l’idée que, si quelqu’un avoue, il aura sa peine presque réduite à zéro ? Pourquoi irais-je parler à ces gens ? Pourquoi devrais-je m’asseoir avec eux ? C’est aussi un coût gigantesque pour les coupables. Vous vous souvenez de ce tueur qui dit : je n’ai pas fait grand-chose, j’ai juste tué trois enfants, pendant qu’ils détruisaient la maison j’étais en train de les enterrer. Dans sa manière de parler, il disait « j’étais tranquillement en train »…

Gacaca nous a tellement coûté que l’on ne peut pas accepter que gacaca soit réduit à un programme qui s’est bien déroulé, qui aurait jugé presque deux millions de cas et dont les Rwandais seraient satisfaits à 96 %. Non. Bien avant qu’on ne conclue les gacaca, la population me disait en gros : « Les gacaca peuvent fermer, mais nous on aura toujours besoin de notre gacaca car tout n’a pas été réglé ». Une femme hutue du Nord qui avait regardé le film a fini par dire : « En regardant ces mères parler de leurs enfants tués, j’ai senti mon ventre qui se mettait à l’envers. » Elle a parlé de son enfant mort en route quand ils fuyaient face à l’avancée du FPR, d’un autre mort en couche et d’un enfant qu’elle avait perdu au Congo. Elle est allée chercher son mari au Congo et quand les gacaca ont démarré, il a fui. Elle disait : « En regardant ces dames, je me rappelle que mes trois enfants, je les ai enterrés, mais je n’ai jamais eu le temps de les pleurer. Et je me suis dit que mon mari avait fui les gacaca car il avait peur de répondre de ses crimes. Je n’ai jamais eu l’occasion de penser cela, je vivais sur le ressentiment. » C’est une femme hutue qui fait face à sa mémoire, secouée par un travail artistique, le film.

Cela a permis au Rwanda d’admettre que tuer un Tutsi est un crime. Les gacaca ont donné la possibilité de le dire. Le problème, c’est quand on commence à trop les exhiber comme un trophée."

Êtes-vous donc gênée par la façon dont on célèbre les gacaca ?

C’est plus que ça. Je trouve que c’est de mauvais goût. On n’a pas à célébrer. C’est bien, on a pu le faire, cela a permis de savoir certaines choses, cela a permis au Rwanda de s’asseoir face à face, et d’admettre que tuer un Tutsi est un crime, dans un pays où on ne pouvait pas voler un savon sur un étal de marché et s’en sortir. Les gacaca ont donné la possibilité de le dire. Le problème, c’est quand on commence à trop les exhiber comme un trophée. Dans nos ateliers, on a invité les gens à raconter leur expérience au sein des gacaca, les mémoires des gacaca. Parmi les rescapés, très peu étaient allés jusqu’au bout du processus. Ils espéraient au moins avoir un récit sur les dernières heures de leurs proches, et si possible savoir où se trouvaient les corps. Quand ils ont vu que cela ne risquait pas d’arriver, ils ont dit ciao. Aujourd’hui, ce que l’on met en premier en avant, parce que c’est ce qui fait le plus défaut à notre société, ce sont les informations concernant les corps qui ont été trouvés. Parfois cela a eu lieu, mais si peu. Alors, on va me dire « la vérité a été révélée » : à quel niveau ? Il y a aussi eu des pratiques où les criminels se sont entendus : je m’entends avec vous deux, je prends vos crimes sur moi, on ne peut pas être emprisonné deux fois en même temps. Il y a eu la corruption, l’incapacité à saisir l’énormité du crime. J’aimerais que cela soit dit, partagé. Non pas parce que les gacaca ont été un raté, mais pour dire, comme Hannah Arendt, que c’est un crime que l’on ne peut ni punir ni pardonner.

Cela m’embête parce que cela a été une sacrée leçon pour nous tous. Le Rwanda a fait cela contre vents et marées. Or, vous allez à l’université et vous demandez aux gens de vous parler un peu du TPIR [Tribunal international pour le Rwanda, créé par l’Onu], vous serez étonnés. Les gacaca, au moins on en parle. Mais le TPIR, aujourd’hui, il n’y a pas de trace. Pourquoi ? Il n’y a rien, ou presque, pour travailler autour de l’histoire de la justice, que ce soit la justice gacaca, les premiers procès nationaux, avec les exécutions, ou le TPIR. La justice mérite qu’on lui fasse justice.

Propos recueillis par Thierry Cruvellier et Emmanuel Sehene Ruvugiro