LES GRANDS ENTRETIENS JUSTICEINFO.NET

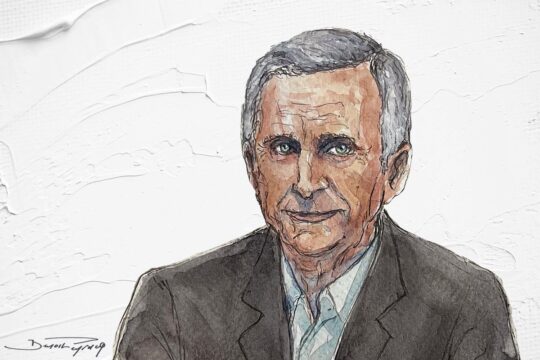

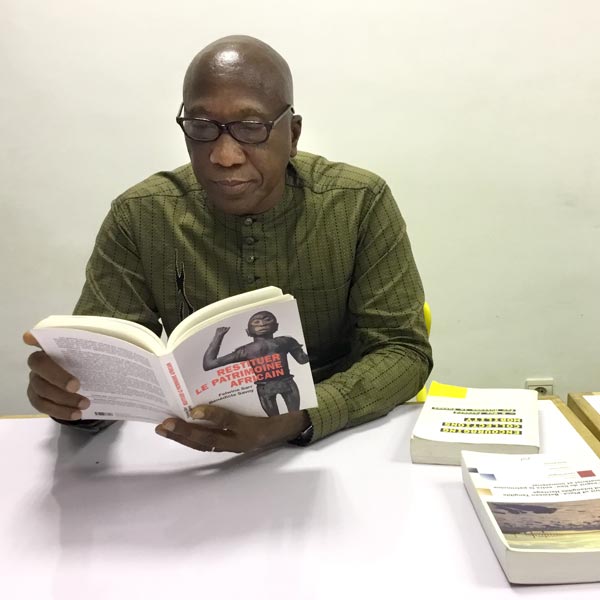

Alain Godonou

Directeur du programme Musées à l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, au Bénin

Fondateur et premier directeur de l’École du patrimoine africain, le conservateur béninois Alain Godonou est un pionnier de la réflexion et de l’action en faveur de la restitution à l’Afrique de biens culturels saisis ou pillés au cours de la colonisation. Le président français Emmanuel Macron s’est engagé à remettre à son pays, le Bénin, 26 premières pièces de grande valeur. Mercredi, Berlin lui a emboîté le pas en lançant un grand inventaire des collections issues de la colonisation. Alain Godonou en explique les enjeux de réparation, de mémoire et de réconciliation.

JUSTICEINFO.NET : Plusieurs pays ou communautés ont réclamé, depuis près d’un demi-siècle, le retour d’objets disparus, pillés, volés, ou achetés dans la duperie pendant la période coloniale. A la fin des années 70, l’Unesco produisait même un « formulaire-type pour les demandes de retour ou de restitution ». Puis rien, pendant 40 ans. Qu’est-ce qui a changé récemment et pourquoi ?

ALAIN GODONOU : La raison principale est la prise de conscience des Africains que quelque chose leur manquait. Les premières réclamations avaient plutôt été portées par des nations comme l’Egypte et la Grèce. Les pays africains sub-sahariens n’étaient alors pas encore en situation de déposer des réclamations.

A l’Ecole du patrimoine africain [fondée en 1998, au Bénin], les étudiants et formateurs ont eu la tâche de faire le point sur les inventaires dans leurs musées. Le constat fut qu’il n’y avait pas grand-chose, que la plupart des choses étaient parties, dans des proportions importantes. Nous voyagions et connaissions l’importance des collections dans certains grands pays colonisateurs. Vous savez, quand j’étais étudiant en conservation, à Paris, je n’avais pas accès aux collections africaines.

Pourquoi ?

Parce que j’étais africain et que ça pouvait être dangereux.

Vous parlez de quelles années ?

Du milieu des années 80. Quand j’ai demandé à faire mon stage au musée de l’Homme, sur les collections africaines, on m’a envoyé dans les moulages. Ce n’était peut-être pas une politique institutionnelle mais c’était compliqué, en tant qu’Africain, d’avoir accès aux inventaires des collections africaines.

Par peur que vous les voliez ?

Oui, ou tout simplement parce que lorsque vous rentriez dans les réserves du musée de l’Homme, comme aujourd’hui si vous rentriez dans les réserves du musée du Quai Branly, vous pouvez être scandalisé de voir qu’il y autant de choses alors qu’il n’y a rien chez vous. Comment se fait-il qu’il y a tout ça ici et rien là-bas ? Rien que ça, il peut y avoir un sentiment de révolte. Donc, ce n’était pas facile. Et jusqu’à l’heure où nous nous parlons, à partir du moment où cela fait partie du patrimoine français, je n’ai pas le droit d’utiliser les photos. Les droits sont au Quai Branly. Je ne peux pas avoir de photo grande résolution, ce n’est pas possible. On me le refuse.

Aujourd’hui si vous rentriez dans les réserves du musée du Quai Branly, vous pouvez être scandalisé de voir qu’il y autant de choses alors qu’il n’y a rien chez vous.

C’est alors que la prise de conscience a eu lieu : le fait que nous avions, en fait, beaucoup perdu. J’ai publié, j’ai donné les statistiques. Quand l’Egypte réclame quelques objets et la Grèce réclame des marbres du Parthénon, on n’est pas dans le même ordre de grandeur que lorsque les Africains disent qu’ils ont perdu la mémoire.

Quel est cet ordre de grandeur ?

Pour les pays africains, c’est de l’ordre de 75% minimum qui sont partis. J’ai contribué à élaborer ces statistiques à partir des inventaires des musées publics.

En novembre 2017, à Ouagadougou, le président français annonce vouloir organiser, sous cinq ans, la restitution temporaire ou définitive du patrimoine africain se trouvant dans les musées publics français. Ce discours est-il un tournant ou un faux semblant ?

C’est un tournant majeur qu’un homme d’Etat français, dans sa position, fasse un discours pareil, affirmatif sur la restitution. On a connu des hauts et des bas dans ce domaine : un pays comme la Corée du Sud a demandé à la France la restitution de manuscrits de temples bouddhistes ; cela a commencé sous le président Mitterrand et, aujourd’hui, ils en sont encore à discuter de combien, quand, quoi, etc. Une partie a été renvoyée en prêt à longue durée, mais n’a jamais été déclassée du patrimoine français.

C’est un tournant majeur qu’un homme d’Etat français, dans sa position, fasse un discours pareil, affirmatif sur la restitution.

L’obstacle majeur que le discours du président Macron lève, c’est celui qui dit que ces biens relèvent du droit français et que, pour y toucher, il faut revoir les lois, changer le code du patrimoine en France et que c’est quasiment impossible à faire.

N’êtes-vous pas inquiet que ce ne soit qu’un petit pas symbolique qui ne change pas vraiment la situation ?

D’abord, je pense que le président Macron est sincère et veut avancer. Il nous en donne les preuves au Bénin. Une nouvelle mission arrive [cette] semaine pour discuter avec nous de la façon d’avancer dans ce dossier. Mais ce qui peut freiner cette dynamique, c’est de savoir si les pays africains sont prêts. Le Bénin a fait des réclamations, mais derrière le Bénin, il n’y a pas grand monde.

Votre pays va recevoir 26 œuvres dont Emmanuel Macron a annoncé la restitution. Comment le Bénin a-t-il réussi à convaincre la France – en tout cas son président – de franchir le pas ?

Parce que le Bénin a un programme consistant pour développer ses musées. Il y a eu toute une réflexion au niveau du pays, qui est pauvre, sans pétrole, ni mine de diamant et d’or, mais qui a une très riche histoire et un très riche patrimoine. La réflexion a été : on vit de ce qu’on a, on n’a pas honte de notre patrimoine ; consacrons-nous à cela et montrons ce que nous avons, basons une partie de notre économie et de notre développement là-dessus.

Le reproche qu’on faisait aux pays du Sud était de ne pas avoir des institutions capables d’accueillir [ces collections]. Nous avons maintenant ce gros projet ; on aimerait donc avoir ces collections.

Cela appelle à avoir des institutions, des musées autour desquels on peut créer une certaine dynamique, sociale et économique. Le reproche qu’on faisait aux pays du Sud était de ne pas avoir des institutions capables d’accueillir [ces collections]. Nous avons maintenant ce gros projet ; on aimerait donc avoir ces collections.

Justement, cet argument opposé à la restitution de l’absence de « compétences » adéquates en ce domaine dans les musées africains, qu’en dites-vous ?

Cet argument ne tient plus puisque le politique met en place des dispositifs. Ce n’est pas qu’il n’y a pas de conservateur en Afrique et qu’il ne peut y en avoir. C’est que, jusque-là, ce secteur du patrimoine et des musées n’a pas été une priorité et n’a pas reçu les moyens et capacités nécessaires pour se développer.

Mais l’argument d’incapacité n’est-il pas déjà en soi une manière particulière de voir les choses ? Les musées ne sont-ils pas qu’une manière parmi d’autres de conserver les objets ? D’autre part, pour que ces objets aient été trouvés, ne fallait-il pas qu’ils aient été conservés en premier lieu ? Est-ce un argument grossier ?

Je ne dirais pas tout à fait grossier. Une autre face de la réalité est qu’il y a beaucoup de trafic sur les œuvres anciennes africaines. Donc, s’il n’y a pas de garantie de sauvegarde, elles vont disparaître. Nous connaissons des cas de restitutions qui ont fini sur le marché. Jadis, l’institution musée telle qu’on la connaît aujourd’hui, n’existait pas. Il y avait d’autres formes de conservation. Mais aujourd’hui, elle existe et il existe aussi toutes sortes de réseaux et trafics mafieux qui ciblent ce type d’objets. On ne peut donc pas rester sur une position intellectuelle disant qu’on conservait ainsi avant et qu’on doit donc pouvoir conserver ainsi aujourd’hui. Les trafiquants ne raisonnent pas comme ça.

Pouvez-vous rappeler le contexte dans lequel ces pièces se sont retrouvées en France. Quel est ce phénomène de « captation coloniale » – butins de guerre, pillages militaires, razzias scientifiques – qualifié de « crime contre les peuples » par les auteurs du rapport au président Macron, Felwine Sarr et Bénédicte Savoy ?

Il y a plusieurs cas de figure. Il y a d’abord les prises de guerre. En l’occurrence, ici, ce sont des objets symboliques de ceux qu’on a vaincus ; ce sont des regalia, les supports du pouvoir. Il faut faire le parallèle avec ce que les Anglais ont fait en pays ashanti – le Ghana d’aujourd’hui – où il y eut une grande bataille pour prendre possession du trône d’or, symbole de la royauté ashanti. Cela se déroule au milieu du 19e siècle, où on a vu les puissances coloniales entrer, prendre possession des lieux et de ce qui est vraiment symbolique des peuples qu’ils ont vaincus. Ce n’étaient pas des richesses ; c’était ce qui était symboliquement important.

On a vu les puissances coloniales entrer et prendre possession des lieux. Ce n’étaient pas des richesses ; c’était ce qui était symboliquement important.

Il y a aussi les soldats qui partent avec des choses. C’est une histoire qui s’est répétée sur une trentaine d’années, dans beaucoup d’endroits du monde, pas seulement au Bénin ancien, le Dahomey, ou au Ghana, mais en Asie également, avec par exemple le sac du palais en Chine.

Pour ces biens-là, la restitution est-elle facilitée car le pillage militaire est considéré depuis plus d’un siècle comme une violation claire du droit international ?

Absolument. En plus, nous vivons actuellement, plus ou moins, dans une période de paix entre les peuples. Il n’y a pas de raison de continuer à garder les trophées de guerre. Cela fait barbare. Cela ne se justifie pas, moralement et philosophiquement.

Il n’y a pas de raison de continuer à garder les trophées de guerre. Cela fait barbare.

Ensuite, il y a d’autres séries d’objets [emportés] par des missionnaires, des anthropologues, des fonctionnaires coloniaux. Je mets un petit bémol aux affirmations un peu excessives du rapport Sarr et Savoy à les considérer comme des razzias. Ce fut une époque, il ne faut pas l’oublier, où l’anthropologie, l’ethnographie ont beaucoup progressé. Evidemment, il y a eu des excès. Oui, ils ont pris des choses, mais ce n’était pas dans un esprit de razzia, dans un esprit conquérant.

Le premier institut de recherche en Afrique, l’Institut français d’Afrique noire (IFAN), a été créé au début du vingtième siècle avec son siège à Dakar, par Théodore Monod. L’IFAN avait des départements dans tous les pays. Evidemment, c’était une façon d’étendre les services du pays colonisateur aux territoires conquis. Mais les premiers chercheurs nationaux sont nés là. Les travaux de l’IFAN ont poussé à écrire la première histoire générale de l’Afrique. Beaucoup de choses sont nées dans cette marmite, dans ce bouillonnement. Je ne prête pas de trop mauvaises intentions à cela. Bien sûr, c’est une période coloniale, mais il y a une forme d’avancée positive des idées républicaines, en quelque sorte, au cours de cette période-là. Ce type de travaux, de recherches, relevait plutôt de ça, de mon point de vue, que de razzias, d’un pillage de richesses. Les commerçants, les trafiquants se trouvaient dans d’autres secteurs de l’économie.

Quand attendez-vous les 26 pièces de l’ancien pouvoir royal d’Abomey ?

Il y a l’agenda politique et l’agenda des conservateurs. Comme ce sont les politiques qui décident, on est suspendu à leur décision. Du point de vue des conservateurs, il faut que cela se fasse à une certaine période de l’année pour que les objets retournés atterrissent dans de bonnes conditions. Il ne faut pas qu’ils voyagent quand les climats sont très opposés. L’hiver n’est pas le bon moment. La restitution se fera toujours pendant la période de l’été [en Europe]. Si ce n’est pas cet été, ce sera l’été prochain.

On prend des précautions comme si l’on transportait de la matière nucléaire !

Il y a aussi toute une procédure d’assurances, de mise en condition, qui demande du travail au quotidien que le profane ne comprend pas. C’est une longue procédure. Je dirais qu’on prend des précautions comme si l’on transportait de la matière nucléaire !

Ces pièces n’ont pas seulement une dimension muséale, elles parlent à l’imaginaire, elles ont parfois une fonction. Que représentent-elles pour les Béninois ?

Le musée n’est qu’un réceptacle pour permettre leur réintégration. Ces objets sont des regalia, les symboles des pouvoirs royaux. Pour les comprendre, il faut savoir que ceux qui en avaient la garde les ont laissés partir au prix de leur vie. C’est-à-dire qu’ils préféraient mourir que de voir partir ces objets-là. Parce qu’ils étaient le signe de leur attachement à leur terre, à leurs ancêtres, le symbole qu’ils sont des hommes et des femmes, qu’ils sont un peuple. La symbolique est donc très forte.

Quand les Anglais ont voulu prendre le trône d’or des Ashanti, qui symbolisait la nation ashanti, cela a causé des guerres effroyables. Ces objets sont les témoins de cela, de l’attachement et de la fidélité à ses sources, à ses racines, à ce en quoi on croit.

Vous ne trouverez plus d’objets de cette qualité esthétique et de finition. Cette force de création et de créativité a été perdue.

Esthétiquement, ils sont aussi le témoignage de savoir-faire qui ont aujourd’hui disparu. Vous ne trouverez plus d’objets de cette qualité esthétique et de finition. Cette force de création et de créativité a été perdue. Or, ailleurs, c’est une notion classique que la créativité est encouragée en allant regarder des témoins de ce qui a représenté le summum de ce qu’on veut faire. Ces objets serviront donc aussi beaucoup dans l’enseignement, aux historiens, mais aussi aux plasticiens, aux artistes, aux philosophes, pour les interroger sur ce qu’ils représentent.

In fine, il y a aussi leur qualité esthétique, pour la vue. C’est la fierté des gens de dire : tiens, à un certain moment, on a pu faire ça, donc on peut peut-être refaire des choses d’une telle qualité.

90 000 pièces seraient répertoriées dans les musées publics de France ; la Grande-Bretagne aurait 69 000 objets d’Afrique au British Museum ; la Belgique en a 180 000 au Musée Royal ; l’Allemagne en compte 75 000 pour son futur Humboldt Forum à Berlin ; il y a l’Italie, l’Espagne, le Portugal. Comment voyez-vous le positionnement des autres anciennes puissances coloniales sur la question des restitutions ?

Cela ne peut pas rester un tête-à-tête entre la France et le Bénin, ou entre la France et ses anciens pays colonisés. Il faut que cela devienne un débat international et que cela fasse l’objet, peut-être, d’une convention internationale, pour que tous les pays aient un cadre de référence qui gère ce type de questions. Je me réfère à une convention qui parle de la circulation des œuvres. Le mot circulation est important.

Il faut que cela fasse l’objet d’une convention internationale, pour que tous les pays aient un cadre de référence qui gère ce type de questions.

Ces objets béninois, sénégalais, burkinabés, il y en a autant besoin dans les diasporas. Aujourd’hui, nous sommes tous de partout. Donc, ces objets doivent avoir un statut qui leur permette de circuler. Et pour cela, il faut fixer des règles.

Les auteurs du rapport Sarr et Savoy craignent, eux, que parler de circulation permette surtout de ne pas aborder la question des restitutions…

Oui, et c’est vrai. Il y a la propriété, qui doit être claire. La question des capacités de conservation devrait être séparée du droit légitime de propriété. De ce point de vue, les objets devraient être considérés comme en dépôt, en prêt de plus ou moins longue durée, dans les musées des ex-puissances colonisatrices. Il faut inverser le raisonnement qui consiste à proposer comme solution des dépôts à long terme dans les pays d’origine ! Cela signifie que les pays d’origine, retrouvant un droit de propriété, auront les droits d’image, importants pour différentes utilisations, et un regard sur la circulation des œuvres dont ils auront retrouvé la propriété.

Il faut inverser le raisonnement qui consiste à proposer comme solution des dépôts à long terme dans les pays d’origine !

Puis il y a la circulation. Cette question est importante car elle se pose aussi en interne, au Bénin. Les objets dont on parle sont partis d’Abomey. Les retourne-t-on à Abomey ? Alors que notre objectif est de construire la nation et qu’ils soient considérés comme le patrimoine de tout le pays ? Il y a là aussi un travail à faire et c’est un débat au Bénin.

On observe d’importants écarts d’intérêt autour de la question des restitutions sur le continent africain. Sarr et Savoy notent que, dans certains pays, « l’amnésie a fait son œuvre et l’entreprise d’effacement de la mémoire a si bien réussi que certaines communautés ignorent jusqu’à l’existence de ce patrimoine et la profondeur de la perte subie ».

Ça, c’est sûr.

En revanche, « dans les pays où la perte du patrimoine est liée à des événements violents, douloureux ou tragiques », comme au Bénin, « la mémoire est encore vivace et la question est brûlante », écrivent-ils. Voyez-vous également ces facteurs jouer ?

Oui, oui, tout à fait. Il y a des différences parce que l’oubli a fait son œuvre. Cela dépend de la façon dont l’histoire est enseignée, de la façon dont la colonisation a œuvré. L’occupation coloniale n’a pas été violente partout. Cela n’a pas été un processus de guerre de conquête partout. Elle s’est parfois faite « pacifiquement », en « bonne entente », les uns ayant trompé les autres avant de s’installer progressivement. Dans certains pays comme le Bénin, il y a eu de très grandes violences, des guerres. Donc ces blessures restent.

Mais on est dans la complexité. Il faut comprendre que les Français n’étaient pas en guerre contre l’ensemble des peuples qui forment le Bénin d’aujourd’hui. Ils avaient des alliés qui étaient en guerre, par exemple, contre Abomey. C’est une histoire plus complexe qu’on ne le dit et il ne faut pas la simplifier pour des raisons patrimoniales. Elles restent complexes. Ces objets, partis d’Abomey, peuvent poser problème au Bénin. Les peuples à qui Abomey faisait la guerre, comme les Yorubas – dont beaucoup se sont retrouvés esclaves aux Amériques –, dans la mémoire ancienne et même actuelle, sont fondés à se dire : pourquoi tout ce tapage autour des gens qui nous massacraient ?

Vous revendiquez la complexité de l’histoire, mais vous demeurez très clairs sur le fait que la restitution doit avoir lieu…

Oui, absolument. Ces objets disent beaucoup plus que ça. Ils disent des choses sur nos sociétés, sur nos façons de penser, et c’est important de les avoir pour les interroger. Ce n’est pas pour en faire la propriété d’un petit groupe de la population.

Parler ouvertement des restitutions, c’est parler de justice et c’est parler de réparation. Est-ce cela qui fait trembler les Européens ?

Je crois que ce qui fait trembler les Européens, c’est l’amnésie sur la violence que la colonisation a représenté. Ils ne veulent pas qu’on rouvre cette page-là, car la colonisation est largement présentée comme très positive. Or, il y a eu des dizaines de milliers de morts, par massacres.

Je crois que ce qui fait trembler les Européens, c’est l’amnésie sur la violence que la colonisation a représenté.

Césaire disait que la colonisation a préparé le nazisme. A partir du moment où l’on s’est tu sur les massacres des indigènes, le nazisme pouvait faire son travail. Ce type de discours n’était pas reçu.

Et pensez-vous qu’il est reçu aujourd’hui ?

Ah, ça doit grincer encore beaucoup !

Les rapporteurs Sarr et Savoy semblent optimistes sur le fait que les sociétés européennes soient prêtent à se confronter à ce passé. Etes-vous également optimiste ?

Je ne sais pas. Je reste éveillé. Quand on regarde les mouvements politiques qui redeviennent dominants, on peut être surpris d’un recul dans les idées. Ce sont des sociétés aujourd’hui très mélangées, plus qu’hier, mais on est encore surpris d’entendre, de façon massive, des clichés, des schémas, des formes de racisme et d’intolérance de toutes natures. Cela veut dire que le travail de l’intelligence doit continuer.

N’y a-t-il pas la crainte que les restitutions de biens culturels ne soient qu’une première étape, inconsciemment, du travail que les Européens n’ont jamais fait sur leur propre passé et qu’elle ouvre sur une escalade de revendications et de demandes de réparations pour la colonisation ?

Certains disent ouvertement qu’il y aura escalade. Il existe des mouvements qui sont dans la revendication. Mais je ne crois pas que cela soit le fait dominant. Je ne pense pas qu’on puisse vivre de revendications et de réparations. Il faut parler des violences subies, des injustices subies, de la nécessité de la réparation. C’est moralement et philosophiquement important. Si l’humanité se donne un destin commun et se pense en communauté, il faut en arriver là.

Je ne pense pas qu’on puisse vivre de revendications et de réparations. De notre point de vue, on rentre dans un monde qui doit être pacifié.

Mais de notre point de vue, on rentre dans un monde qui doit être pacifié. Nous ne sommes pas dans une opposition à la France. Nous avons une histoire commune, qui a été brutale, parfois très dure, mais nous sommes toujours là et il faut avancer. Tous nos problèmes sont liés. Le vivre ensemble est important.

La restitution, c’est aussi un travail de mémoire. Quel est cet enjeu, à vos yeux ?

Pour les victimes, cela relève leur fierté, de savoir qu’ils ne sont pas venus du néant, qu’il a existé des choses chez eux. Une partie du discours colonial a été d’apporter la civilisation. Mais il y avait la civilisation ! Donc effacer ce type de récriminations, de nous avoir traités comme des sauvages que nous n’étions pas, c’est important. La restitution participe à cela. On est sur une prise de conscience de notre humanité commune.

Sur ce point, vous rejoignez Felwine Sarr, qui dit que l’un des enjeux de ces restitutions est une réinvention de la relation entre ces peuples, et que ces objets doivent être des « médiateurs d’une nouvelle relation ».

Absolument.

La restitution des biens culturels est-elle donc également un enjeu de réconciliation ?

C’est certain. De notre point de vue, la restitution n’est pas pensée comme un enjeu de conflit. L’approche du président Macron est aussi plutôt un enjeu de réconciliation. Disons que la plupart des pays le vivent comme un moment de fierté, d’affirmation face à une grosse injustice qui a perduré. Dire que justice sera faite, qu’on nous a entendus.

La plupart des pays le vivent comme un moment de fierté, d’affirmation face à une grosse injustice qui a perduré. Dire que justice sera faite, qu’on nous a entendus.

Propos recueillis par Thierry Cruvellier.

ALAIN GODONOU

ALAIN GODONOU

Comlan Alain Godonou est actuellement directeur du programme Musées à l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, au Bénin. Il est également vice-président du Comité de coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin. Il a dirigé l’Ecole du patrimoine africain pendant douze ans (1997-2009). Ancien directeur de programmes culturels (musées, patrimoine immatériel, dialogue inter-culturel) à l’Unesco, il est le seul Africain, et l’un des plus jeunes professionnels, à avoir été lauréat (2005) de la médaille d'engagement et d'excellence professionnelle en conservation du Conseil international des musées, distinction triennale reçue à la Haye.