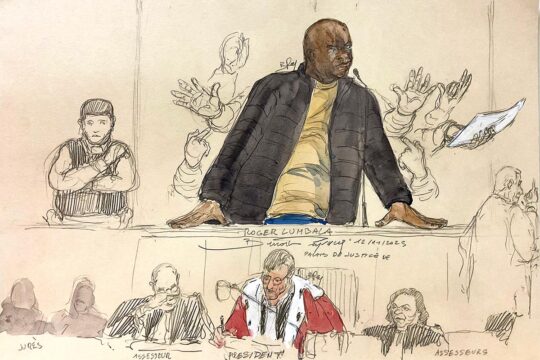

En octobre, le tribunal de grande instance de Stockholm est entré dans une nouvelle phase du plus long procès pénal de Suède. Les audiences au procès Lundin – où deux anciens dirigeants d'une compagnie pétrolière suédoise sont accusés de complicité dans des crimes de guerre commis au Soudan – se sont tournées vers un groupe d'hommes qui contrôlaient autrefois l'accès, les points de contrôle et la sécurité dans les champs pétrolifères soudanais : les conseillers en sécurité engagés par Lundin Oil. Ils étaient là, ils ont rédigé des rapports, ils ont vu des corps être enterrés. Pourtant, vingt-cinq ans plus tard, à la barre des témoins de la salle d'audience 34, ils ne se souviennent de presque rien.

Après vingt-deux ans dans l'armée britannique – avec des déploiements en Irlande du Nord, à Chypre et en ex-Yougoslavie – Richard Ramsey n'était pas prêt à se retirer des zones de conflit dans le monde. Un jour, en lisant un magazine pour anciens combattants, il remarque une annonce : « Expert en sécurité recherché au Soudan ». Ce travail le conduira au bloc pétrolier 5A dans le sud du Soudan, puis, un quart de siècle plus tard, sur un banc en pierre devant cette salle d'audience à Stockholm. « Etant un ancien soldat, je sais attendre », confie-t-il alors que le voyant vert au-dessus de la lourde porte en chêne reste éteint. Le lundi, le tribunal fait souvent face à des problèmes techniques. Une trentaine d'avocats, de procureurs et d'équipes de défense doivent se connecter et établir la relation avec les accusés, Ian Lundin et Alex Schneiter, qui suivent le procès à distance, depuis Genève.

Après plus de deux ans de débats, le procès en est maintenant au stade où une dizaine d'anciens consultants en sécurité sont entendus. Ramsey est l’un d’eux.

Quand les protecteurs passent à l'attaque

L'accusation s'appuie largement sur des rapports de sécurité internes qui, selon elle, montrent comment l'armée soudanaise et les milices alliées ont lancé une campagne militaire, en mai 1999, pour prendre le contrôle du bloc 5A – la zone d'exploration pétrolière de Lundin – et en permettre l'exploitation. Ces documents ont été découverts lorsque la police suédoise a perquisitionné le siège de Lundin à Stockholm, un matin de janvier 2018. Au même moment, les enquêteurs suisses ont perquisitionné les bureaux de la société à Genève et les locaux privés des frères Lundin. Selon l'accusation, ces documents prouvent que Lundin a demandé une « sécurité » dans des zones qui n'étaient pas sous le contrôle du gouvernement. Ce détail est crucial : il n'est pas illégal de coopérer avec une dictature militaire, même pendant une guerre civile, ni de demander la protection d'une armée nationale contre des rebelles. Ce qui importe, selon les procureurs, c'est que Lundin comprenait les conséquences de sa demande à l'armée de « sécuriser » ses opérations.

Ramsey a rédigé plusieurs de ces rapports de sécurité et en a reçu beaucoup d'autres. Le premier document présenté au tribunal décrit l'inquiétude croissante, en décembre 1998, devant la possibilité que l'armée soudanaise pénètre dans le bloc 5A. « Si l'armée traversait le fleuve pour prendre le contrôle du bloc, elle se heurterait à une résistance », se souvient Ramsey à la cour.

À l'époque, la protection de l'entreprise n'était pas assurée par l'armée, mais par deux milices locales : le Mouvement uni du Sud-Soudan (SSUM) de Paulino Matip et le Mouvement indépendant du Sud-Soudan (SSIM) de Tito Biel. Cet arrangement, explique Ramsey, était basé sur l'accord de paix de Khartoum de 1997, « qui était très important » car il offrait, selon la compagnie, les conditions d’opérer.

La question de savoir si l'armée est entrée dans le bloc 5A avant ou après la découverte du pétrole reste controversée. Mais des rapports internes de 1999 montrent que 300 soldats du SSUM sous les ordres de Matip se sont dirigés vers le sud, en direction de la plateforme Thar Yath, le long d'une route nouvellement construite, accompagnés de camions chargés de mitrailleuses. Sur les écrans de la salle d'audience, les procureurs affichent une carte indiquant les endroits où les gardes employés par Lundin Oil ont été capturés, où des corps ont été retrouvés et où des coups de feu ont rompu le silence, le 3 mai 1999. Deux gardes ont été tués sur le coup, deux autres ont été mortellement blessés.

Dans la section « analyse » de ce rapport, la conclusion est celle-ci : « Le dispositif de sécurité reposant sur les milices locales et la police a échoué. » La recommandation : la responsabilité doit désormais être transférée à l'armée régulière.

Une « zone tampon » de 50 kilomètres

Selon les procureurs, c'est là que s'est produit le tournant décisif, lorsque les opérations pétrolières dans le bloc 5A sont devenues dépendantes des offensives militaires.

- « En lisant cela, est-ce que cela vous revient – qu’est-ce qui a déclenché ces événements ?, demande le procureur Henrik Attorps.

- Non, c'est comme si je le lisais pour la première fois », répond Ramsey.

Il est à Londres lorsque la plateforme Lundin est attaquée et que plusieurs agents de sécurité sont tués. En apprenant la nouvelle, il se souvient avoir pensé que « la rumeur s'était confirmée : la garde avait implosé ». Ceux qui étaient censés protéger la plateforme l'avaient, au contraire, attaquée. Quelques jours plus tard, il est de retour au Soudan et aide son collègue Dick Deary à rédiger un plan de sécurité et un rapport d'incident. Peu après, il rencontre également le fondateur de la société, Adolf Lundin.

L'attaque de la plateforme est devenue un moment central dans la chronologie du procureur. Elle coïncide avec ce que l'acte d'accusation qualifie d'« acte d'assistance 9a » — mai 1999 — lorsque Ian Lundin, le fils d'Adolf qui est alors président de la société, aurait exigé que l'armée soudanaise établisse une « zone de sécurité » de 50 kilomètres autour de la plateforme et des installations, déclenchant une série d'opérations militaires. Ce document interne, saisi par la police, montre que la société demandait « un contrôle militaire total dans un rayon de 50 kilomètres ». Le procureur Attorps souligne que la société prévoyait alors toujours de construire de nouvelles routes dans des zones qu'elle qualifiait d'« hostiles », telles que la région de Jikany.

- « Pouvez-vous expliquer comment la société est passée de l’insistance sur un environnement de paix à la planification de routes à travers un territoire hostile ?, demande Attorps.

- Avant l'incident, les opérations étaient possibles, chaotiques mais réalisables, répond Ramsey. Mais quand des forces supposées amies viennent sur votre plateforme, tuent des gens, pillent et assassinent, quelque chose change. Nous ne pouvions plus compter sur ces milices hybrides. Nous avions besoin d'une force fiable, et l'armée semblait en être une. »

« Je ne peux pas l'expliquer »

Quelqu'un au sein de l'entreprise a-t-il discuté de l'impact de cette militarisation sur les civils ? « Je ne me souviens d'aucune discussion de ce type », répond Ramsey. « Je ne me souviens d'aucune évaluation au-delà d'un sentiment général que la situation était tendue. »

Les procureurs présentent ensuite un autre rapport indiquant que le Programme alimentaire mondial avait enregistré l'arrivée de 5.000 personnes déplacées provenant de Leer, Duar et Koch et venues recevoir une aide alimentaire. Des villages situés dans le bloc 5A. Ramsey dit ne pas se souvenir de cette information.

- « Début juin, les rapports font état de milliers de personnes fuyant les combats dans l'ouest du Haut-Nil, dit Attorps. Même sans avoir lu les rapports, étiez-vous au courant de la présence de civils déplacés dans vos zones d'opération ?

- Je ne me souviens pas d'une telle information, répond Ramsey. Peut-être que je savais quelque chose à l'époque, mais plus maintenant. »

Dans un autre rapport cité par l'accusation, daté du 25 octobre 1999, Ramsey avait écrit que « l'armée progressait rapidement dans la région » et qu'une visite prévue sur le terrain avait été annulée en raison de l'insécurité.

- « Que vouliez-vous dire par "progresse rapidement" ?, demande le procureur.

- Je ne peux pas l'expliquer, répond sans ambages Ramsey. »

Un autre « rapport hebdomadaire », rédigé par Ramsey le 24 novembre 1999, indique que si l'armée était en mesure de contrôler la ville de Rubkona et la plateforme, « la route menant à la plateforme restait le tronçon le plus dangereux ». Ce rapport indique aussi que l'armée n'avait pas le contrôle du bloc 5A pendant les premières phases de la construction de la route et que la société avait donc demandé une aide militaire supplémentaire. « Je ne me souviens pas de ce rapport spécifique », répond Ramsey, « mais je me souviens que l'armée disposait rarement de ressources supplémentaires ». Lorsqu'on lui demande comment l'entreprise pouvait poursuivre la construction de la route dans de telles conditions, il répond à nouveau : « Je ne m'en souviens pas. »

Et quand on l'interroge sur ce que signifie « opérations substantielles », il explique que cela faisait probablement référence au nombre de soldats nécessaires pour sécuriser le projet. « Quelques bataillons auraient été nécessaires, dit-il. Chaque bataillon comptait entre 600 et 1.000 hommes. Donc oui, peut-être quelques milliers de soldats dans le bloc 5A cet automne-là. »

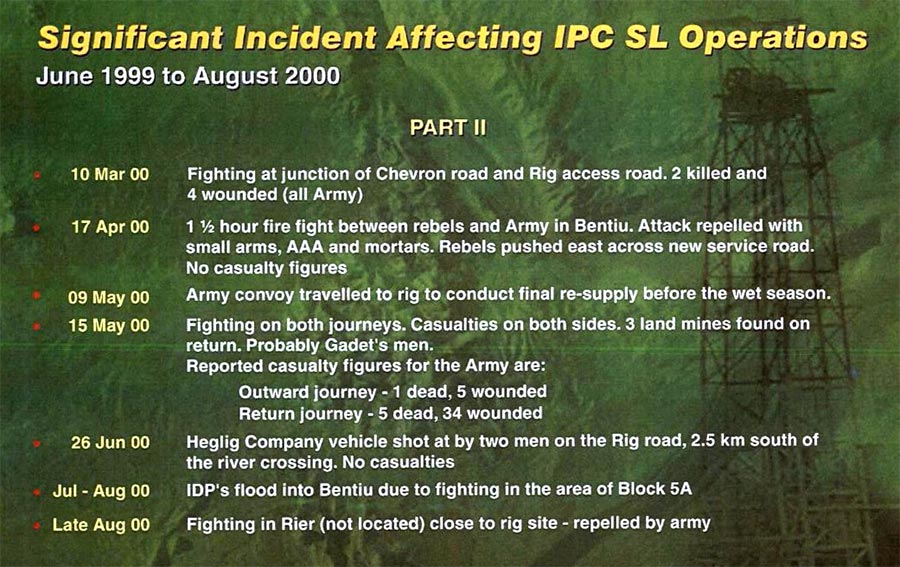

Plus d'attaques, plus de soldats, plus de morts

Le 28 février 2000, l'armée affronte les rebelles à Rubkona. Le bloc est évacué ; la situation est classée « noire ». Le lendemain, les rebelles attaquent l'équipe de construction routière, à dix kilomètres au sud de Rubkona. Treize personnes sont tuées.

« Je me souviens très bien de cette journée », raconte Ramsey. « La tension était forte après les combats précédents. Lorsque nous avons entendu des coups de feu au sud de la rivière, je me suis rendu à la tête de pont avec le médecin de la compagnie. » Plus tard, il voit des soldats enterrer dans une fosse les corps des hommes tués dans l'embuscade. Le journal des incidents de la société indique que l'armée « tentait d'apporter des renforts » et que toutes les opérations ont été évacuées. « La tension était extrême », se souvient Ramsey. « Il était tout à fait impossible de continuer à travailler dans ces conditions. »

Les rapports suivants décrivent d'autres attaques, d'autres morts et l'arrivée de renforts blindés. À la mi-mars 2000, 500 soldats supplémentaires se trouvent apparemment à Rubkona. Le commandant rebelle Tito Biel disposerait de 4.000 hommes près de Bentiu ; les forces alliées à la SPLA le rejoignaient. Selon une note, l'armée a commencé à allumer des incendies au sud de Bentiu « pour repousser les rebelles par le feu ».

« Je ne me souviens pas de ces événements précis », déclare Ramsey. « Mais je me souviens avoir vu des incendies dans cette direction. »

Quel rapport ?

Pour les procureurs, le problème comporte trois aspects : des crimes de guerre ont été commis ; les accusés en avaient connaissance ; et leurs actions ont permis ces crimes.

Pour prouver qu'ils en avaient connaissance, les procureurs présentent des procès-verbaux et des rapports montrant comment les conseillers en sécurité de la société énuméraient les « avantages et inconvénients » de la situation lors des réunions qui ont suivi. Du côté des « avantages » : une division de l'armée s'est déplacée à Rubkona, des postes de contrôle ont été mis en place et une alliance contre le chef rebelle Peter Gadet, un allié de la SPLA, s'est formée. Du côté des « inconvénients » : Gadet reste actif et il n'y a aucune garantie de sécurité.

Dans un rapport daté du 18 janvier 2001, Ramsey résume le déploiement de l'armée le long de la route menant à la plateforme et autour des importants villages d'Adok et de Leer : un bataillon (environ 600 hommes) à Rubkona, deux compagnies (une compagnie compte jusqu'à 250 hommes) à Bentiu, deux ou trois compagnies le long de la route et à la plateforme. « Peter Gadet était la principale menace, nous avions donc besoin de forces sur place », commente Ramsey à la cour. Mais lorsque Christian Aid publie son rapport de 2001 intitulé « Terre brûlée »,accusant le gouvernement et les milices de crimes contre les civils dans le bloc 5A, Ramsey affirme n'en avoir jamais entendu parler. « Je savais que des civils fuyaient », admet-il. « Des personnes déplacées arrivaient à notre base de Rubkona et à la plateforme. Mais ce rapport ? Non. »

Les procureurs montrent alors une note interne, rédigée par Ramsey lui-même le 7 avril 2001, intitulée « Réfutation des allégations de Christian Aid ».

« Bien joué, bravo », dit Ramsey en souriant, provoquant des rires dans la salle d'audience, avant d'insister sur le fait qu'il ne se souvenait pas l'avoir rédigée.

Lisant le récit de Christian Aid sur les villages attaqués le long de la route pétrolière, les 11.000 personnes déplacées et les villages incendiés, le procureur Attorps demande :

- « Vous souvenez-vous de ces allégations ?

- Non, répond Ramsey. Je reconnais les noms des villages, mais pas les incidents. »

Le concept de « zone tampon »

La semaine suivante, un autre ancien conseiller en sécurité témoigne. John Davidsson est un ancien soldat des forces spéciales britanniques qui a ensuite travaillé pour la société privée Rapport Ltd afin d'analyser la sécurité dans le bloc 5A. « Une zone tampon, explique-t-il, est un concept militaire. Pour protéger une opération, vous créez des anneaux concentriques, des niveaux d'alerte précoce afin d'éviter toute surprise. » Ces « anneaux », dit-il, peuvent inclure des villages, des civils ou des informateurs locaux, et pas seulement des soldats.

Dans son « Rapport d'enquête sur la sécurité : Opérations de Lundin Sudan Ltd à Khartoum et au Sud-Soudan » (novembre 2001), Davidsson prévient que le chef rebelle Gadet vise les infrastructures pétrolières. Le rapport identifie Thar Yath et Kwosh comme vulnérables aux attaques au mortier à une distance de 7 à 10 kilomètres et recommande la construction d'une nouvelle route vers l'ouest afin de créer une « zone tampon » protectrice.

- « Gadet disposait de mortiers de 120 millimètres, explique Davidsson. Ce ne sont pas des armes de précision. Ils peuvent parcourir dix kilomètres et disperser des éclats d'obus sur plus de 100 mètres. Une route permettait de pousser l'armée suffisamment loin vers l'ouest pour protéger la plateforme.

- La société a donc construit la route pour l'armée, afin de créer cette zone tampon ?, demande le procureur.

- Exactement.

- Cela a-t-il rendu la zone plus sûre ?

- Cela a facilité le transport et l'évacuation des troupes. C'était essentiel pour l'évacuation, oui.

- Si la route n'avait pas existé, l'armée aurait-elle quand même pu protéger les opérations ?

- Je n'en ai aucune idée », répond Davidsson.

Opportunités pour la défense

La défense saisit l'occasion offerte par la mémoire défaillante des témoins. Si ces hommes, qui ont vécu pendant des années dans le bloc 5A pendant la période où les crimes auraient été commis, n'ont vu aucune preuve d'atrocités, alors, selon les avocats, comment les dirigeants de Lundin auraient-ils pu le savoir ?

Lors du contre-interrogatoire, Ramsey est interrogé directement :

- « Avez-vous déjà vu des villages incendiés ?

- Non.

- Avez-vous déjà entendu parler de telles choses ?

- Non. »

L'avocat de la défense Thomas Tendorf fait alors référence au témoignage précédent de Ramsey selon lequel des civils avaient fui vers l’enceinte de la compagnie à Rubkona et Thar Yath.

- « Ces endroits étaient lourdement gardés par les troupes de l'armée, n'est-ce pas ?

- Oui, répond Ramsey.

- Les civils ont donc cherché refuge là où se trouvait l'armée. Cela signifie qu'ils ont fui les rebelles de la SPLA, et non l'armée. »

Les avocats de la défense soulignent également que des rapports internes utilisent le terme « cordon » pour désigner la sécurisation d'une zone « afin d'éloigner des opérations les petits groupes de bandits ». Là où les procureurs parlent de « gardes de l'armée », la défense décrit un « corps de garde ».

- « Avez-vous déjà vu ou entendu parler de gardes tuant ou maltraitant des civils ?

- Jamais », répond Ramsey.

Au fil des semaines de témoignages, le rythme des audiences a ralenti. Les procureurs traquent des détails, la défense insiste sur le doute. Les témoins, d'anciens soldats devenus sous-traitants pour compagnies pétrolières, se rabattent souvent sur la même phrase : « Je ne m'en souviens pas. »

Pour l'accusation, cette amnésie collective souligne l’écart entre les documents et leurs auteurs. Pour la défense, elle renforce l'idée que ces hommes — et par extension, la direction de Lundin — n'ont ni ordonné ni été à l'origine d'une quelconque campagne militaire.

- « L'entreprise pouvait-elle s'adresser à l'armée et dire : "Nous voulons une opération militaire ici ou là" ?, demande Tendorf.

- Non, répond Ramsey.

- Avez-vous déjà essayé ?

- Non. Je n'avais aucun intérêt à demander des offensives, et je ne pense pas que l'armée aurait été intéressée non plus.

- En tant qu'ancien officier britannique, pensez-vous qu'une armée nationale laisserait une entreprise privée influencer ses opérations ?

- Absolument pas. Elle a ses propres plans et routines.

- Lorsque les affrontements ont éclaté, qu'a fait Lundin Oil ?

- Nous avons immédiatement cessé nos activités, explique Ramsey. Nous avons évacué les lieux jusqu'à ce que les combats cessent et qu’une paix soit négociée. »

Le « genre d’individus » auxquels vous avez affaire

Les procureurs suédois ne cherchent pas à prouver que Lundin a commis des atrocités, mais que la recherche de pétrole par l'entreprise a contribué à la campagne de déplacements forcés menée par l'armée dans le bloc 5A entre 1999 et 2003. Pour ce faire, ils doivent démontrer que les dirigeants étaient au courant des agissements de l'armée et que leurs demandes en matière de « sécurité » équivalaient à contribuer à un crime de guerre. Mais les témoins appelés à clarifier ces années cruciales décrivent les événements comme s'ils étaient arrivés à quelqu'un d'autre, ailleurs. Ils reconnaissent avoir vu de la fumée, entendu des coups de feu, entendu des rumeurs, mais pas des ordres, ou une intention spécifique. Lorsque les procureurs lisent le rapportde Christian Aid décrivant des villages entiers rasés le long de la route pétrolière, la réponse de Ramsey reste la même : « Je reconnais les noms, mais pas les incidents. »

Le même schéma se répète dans d'autres témoignages. Mark Reading, ancien chef de la sécurité chez Talisman, décrit avoir vu des tirs traçants au-dessus de Khartoum une nuit en 2000, l'avoir signalé, puis avoir été convoqué par un chef de la sécurité soudanais furieux qui niait qu'il y ait eu des combats. « C'est là que j'ai compris à quel genre d’individus j'avais affaire », déclare Reading à la cour. Lorsqu'on lui demande s'il savait ce que les rebelles de la SPLA pensaient de l'extraction pétrolière, Reading répond simplement : « Je ne sais pas ce qu'ils en pensaient. »

- « La SPLA approuvait-elle les opérations pétrolières ?

- Je n'en ai aucune idée. Mais si vous me demandez si les rebelles alignés sur la SPLA ont attaqué les infrastructures pétrolières, oui, ils l'ont fait.

- Pourquoi ?

- Les guerres en Afrique, dans n'importe quel pays, ont tendance à porter sur les ressources. Si vous en manquez, vous essayez de corriger ce déséquilibre. »

Alors que les audiences des anciens chefs de la sécurité touchent à leur fin, l'accusation a construit son dossier non pas sur les souvenirs des hommes, mais sur les traces écrites qu'ils ont laissées : rapports hebdomadaires sur la situation, analyses de sécurité, courriers à Khartoum. En décembre, la cour entendra Ken Barker, le principal chef de la sécurité pendant cette période et l'auteur de la plupart des rapports les plus cruciaux.