LES GRANDS ENTRETIENS JUSTICE INFO

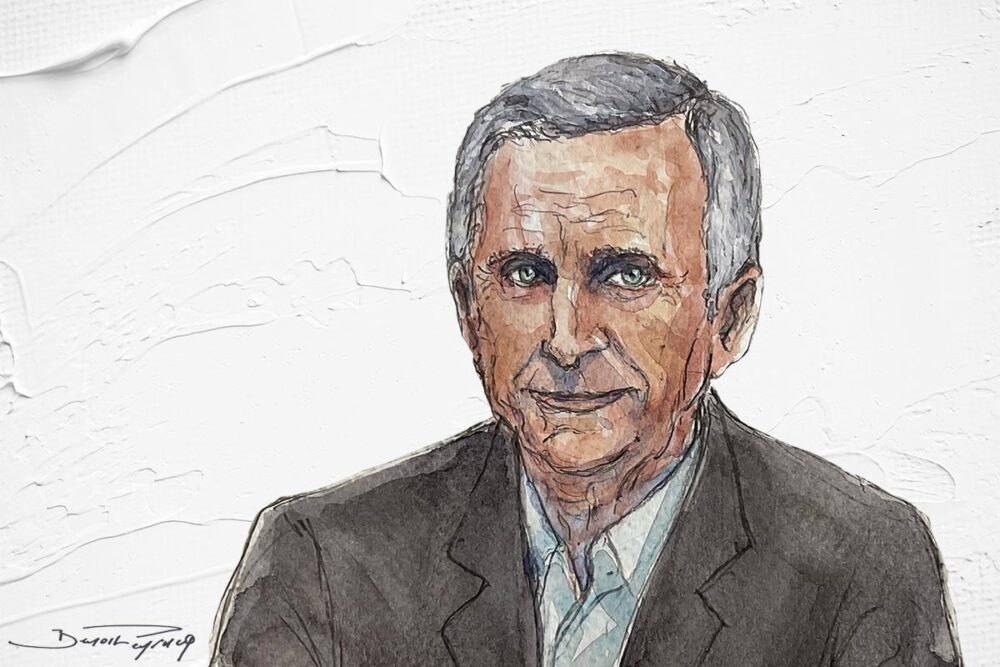

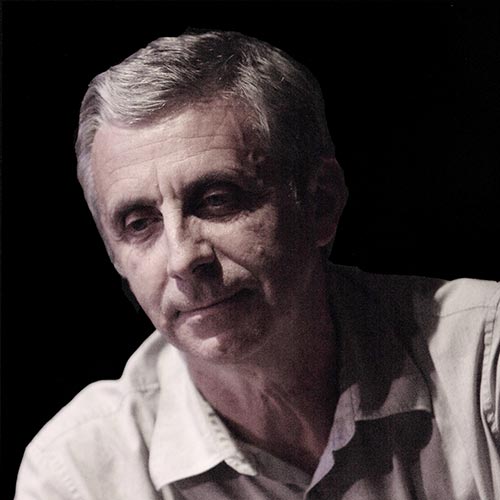

Christian Delage

Historien et réalisateur

JUSTICE INFO : Qu'est-ce qui a poussé l'historien et cinéaste que vous êtes à vous intéresser à l’usage de l’image au tribunal de Nuremberg ?

CHRISTIAN DELAGE : Je savais que des images avaient été montrées au procès des dignitaires nazis, mais je ne m’étais pas engagé dans une recherche documentée sur ce sujet. J’ai commencé à le faire au début des années 2000, en me rendant aux archives nationales à Washington DC. J’en ai tiré un premier article, « L'image comme preuve : l'expérience du procès de Nuremberg », ce qui m’a aidé à obtenir une bourse de recherche Fulbright pour pouvoir séjourner longuement aux États-Unis. J’ai alors enquêté sur la manière dont les Alliés, pendant l'été 1945, ont rassemblé un ensemble de documents, majoritairement scripturaires, pour fonder l'accusation contre les dignitaires nazis, sur des qualifications pénales de crime contre la paix/crime d'agression, crime de guerre, crime contre l'humanité et plan concerté pour commettre ces crimes. La masse des archives rassemblées en Europe par l’équipe du procureur général, Robert H. Jackson, est d’autant plus impressionnante quand on mesure le temps dont les envoyés spéciaux ont disposé pour nourrir les chefs d’accusation en pièces à conviction. C’est dans un tel contexte documentaire que Jackson prend deux initiatives inattendues : présenter des images comme preuve à l’audience, et filmer les sessions du procès pour le constituer en archive historique.

« Il s’agissait de confronter les nazis à leurs propres crimes et de surprendre leurs réactions pendant la projection »

Est-ce la première fois que l’image entre dans le prétoire et en quoi cela a-t-il affecté la procédure judiciaire ?

Aux États-Unis, il y avait déjà eu des procès au civil qui avaient recouru à la photographie puis à l’image animée comme preuve. Les Alliés considéraient également que l’image pouvait jouer un rôle dans la confrontation des Allemands aux crimes commis par les nazis, pour ceux et celles qui n’étaient pas dans le voisinage des camps de concentration. Seront ainsi montrées pendant le procès des images d’actualités provenant des nazis eux-mêmes, sous la forme d’un montage de plusieurs heures réalisé par l’équipe de John Ford et intitulé The Nazi Plan, ainsi que quelques images-trophées des persécutions contre les juifs, ainsi que les documentaires américain et soviétique sur la libération des camps.

Afin de projeter ces images dans le prétoire, il a fallu modifier, lors du réaménagement du tribunal de Nuremberg par l’architecte américain Dan Kiley, la scénographie coutumière d’un procès. Les juges ne sont plus au centre, car c’est l’écran qui s’y trouve, lui donnant ainsi symboliquement un rôle de tiers. Il s’agissait de confronter les nazis à leurs propres crimes et de surprendre leurs réactions pendant la projection, par l’Accusation américaine, du film Les Camps de concentration nazis, le 29 novembre 1945, en disposant une rampe de néons au-dessus de leurs bancs pour voir leurs visages.

Qui est en charge de filmer le procès ?

Dans l’un de mes films, De Hollywood à Nuremberg. John Ford, Samuel Fuller, George Stevens, je fais lire la lettre qu’envoie Ray Kellogg à Ford, dont il était le bras droit. Il lui raconte que « c’est la bonne vieille armée » (le Signal Corps, en charge des transmissions) qui s’occupe – et mal – des préparatifs du filmage. Mais c’est bien la Field Photographic Branch, l’équipe spéciale pilotée par Ford pour filmer la guerre depuis 1942, qui a été chargée en juin 1945 de réaliser un court-métrage présentant l’enjeu du procès (That Justice Be Done, Que justice soit faite), le montage du documentaire sur les camps et la préparation du filmage des audiences. Kellogg a participé à la construction de la cabine de projection. Les opérateurs avaient pour consigne de rendre les emplacements de caméras discrets pour ne pas perturber la sérénité des débats, une contrainte que l’on retrouvera plus tard pour le procès Eichmann [en Israël, en 1961] et les procès de Klaus Barbie et Paul Touvier [en France, en 1987 et 1994]. Il faut préciser que les Soviétiques ont également participé au filmage, en présence de Roman Karmen.

« Les caméras 35 mm utilisées étaient chargées avec des bobines qui n’excédaient pas 13 minutes. Ce ne sont donc que certains moments qui ont été tournés. »

Vous dites que le tournage du procès a commencé dès le début mais il semble qu’il a été très peu filmé, puisque l’on ne dispose aujourd’hui que d’une trentaine d’heures d’enregistrement. Pourquoi si peu ?

Comme ce ne sont pas les professionnels formés par Ford qui ont été chargés du filmage, les cameramen étaient peu expérimentés. D’une part, les caméras 35 mm utilisées étaient chargées avec des bobines qui n’excédaient pas 13 minutes. D’autre part, il n’est pas facile de rendre par l’image la dynamique de la confrontation des parties aux procès. Ce ne sont donc que certains moments qui ont été tournés. Malheureusement, parfois, une phrase est coupée au milieu. Lorsque, avec ma collègue Caroline Moine, nous avons préparé mon film « Nuremberg, les nazis face à leur crime », nous avons bénéficié du transfert numérique que venait de faire le Musée de l’Holocauste, à Washington. Mais il a fallu mettre bout à bout et dans l’ordre chronologique l’ensemble des rushes, en les légendant. Ce travail a pris deux mois mais nous avons ainsi créé une archive d'ensemble du procès que nous avons déposée au Mémorial de la Shoah, à Paris, et au Musée de l'Holocauste, à Washington.

« Les tribunaux internationaux mis en place pour juger les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda ont été filmés mais avec cette nouveauté qu’il n’y a plus de réalisateur »

Est-ce que l’héritage de ce travail a marqué les expériences suivantes, pour le procès Eichmann tout d’abord, puis pour les tribunaux internationaux contemporains dans les années 90 ?

De tous les procès qui ont été filmés depuis Nuremberg, le procès Eichmann est celui qui l’a été le mieux. La captation était d’ailleurs retransmise dans une salle de 500 places, proche du tribunal, et des extraits étaient cédés chaque semaine pour être exploités par les télévisions du monde entier. L’avocat d’Eichmann, Robert Servatius, a tenté de s’opposer au filmage, sans succès, en avançant deux arguments : « Le fait de savoir que les délibérations sont enregistrées pour la télévision et le cinéma peut conduire les témoins à ne pas fournir leurs preuves de manière sincère, d’une part parce qu’ils peuvent ressentir la crainte que leur déposition télévisée est regardée en dehors de la salle d’audience, et d’autre part à cause d’un désir de composer devant un public mondial » ; « Les enregistrements télévisés sont susceptibles de conduire à une présentation déformée des audiences, par exemple en omettant les arguments de la défense ». Les juges y ont opposé une fin de non-recevoir, argumentant à leur tour sur la pertinence du dispositif et son absence d’effet négatif sur les témoins ou sur l’audience.

Concernant les tribunaux internationaux mis en place pour juger les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda [TPIY, à partir de 1993 et TPIR à partir de 1994], ils ont été filmés mais avec cette nouveauté qu’il n’y a plus de réalisateur, seulement un régisseur employé par le service audiovisuel du tribunal qui pilote des caméras automatisées.

Quant aux images présentées comme preuves, le TPIR n’en a disposé que de très peu, le génocide s’étant déroulé loin des caméras. En revanche, pour l'ex-Yougoslavie, il y beaucoup d’images, en particulier celles tournées par un groupe paramilitaire serbe, actuellement analysées par Ninon Maillard, qui pilote un groupe de recherche, ProFil, « La Fabrique du procès filmé », et enquête depuis plusieurs années sur cette vidéo dite des « Scorpions », une vidéo-trophée qui a fait l’objet d’intenses débats à l’audience.

En France, le seul procès bien filmé a été celui de Paul Touvier, ancien milicien de Vichy, accusé de complicité de crimes contre l’humanité pour l’exécution de sept juifs en représailles à l’assassinat d’un propagandiste. Ce procès a contribué à la réflexion sur la responsabilité de l’État français sous l’Occupation. C’est le dernier qui est filmé en présence d'opérateurs dans la salle, sous contrôle d’un réalisateur expérimenté et conscient des enjeux mémoriaux et historiques, Guy Saguez. À partir du procès Papon [en 1997] les caméras sont déjà installées dans les prétoires et pilotées par un joystick dans un studio. Le plus souvent, les captations filmées servent pour la retransmission externe des audiences, quand la salle du tribunal n’est pas assez grande pour accueillir ceux et celles qui veulent venir y assister.

Plus récemment, concernant les grands procès contemporains comme ceux des attentats de janvier et novembre 2015 [attentats terroristes en France], c’est un peu différent. Les parties civiles ont pu écouter à distance les débats, dont la captation filmée était retransmise dans des salles réservées à la presse et aux chercheurs. L’enjeu sociétal était très important, comme Martine Sin Blima-Barru et moi-même l’avons souligné dans l’exposition Filmer les procès.

« Cette exigence de filmer n'est cependant jamais première pour les magistrats. Ce n'est pas leur culture ni leur préoccupation »

Cette exigence de filmer n'est cependant jamais première pour les magistrats. Ce n'est pas leur culture ni leur préoccupation, car ils ont d'abord à juger des accusés, mais c’est aussi une question de génération. Les jeunes magistrats et avocats sont mieux préparés et plus informés des attendus du filmage des audiences, et de l’importance de l’image-preuve.

Les procès qui ont été filmés constituent une archive de grande ampleur, dont l’accès paraît cependant très limité.

Pour l'instant, en France, ce sont des chercheurs et bientôt des réalisateurs – sous réserve d’en avoir l’autorisation – qui peuvent consulter ces images, parce que le grand public ne peut pas y accéder avant 50 ans, mais cette contrainte est la même pour toutes les archives. Cependant, il y a bien une contradiction entre l’enjeu que j’ai souligné, celui de garder une trace intégrale d’un procès à caractère historique, et la norme de conservation et de communication des archives nationales. La publicité des débats se heurte ici au respect de l’intimité des personnes.

Le 4 avril 2022, cinq semaines après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, le président Zelensky fait allusion à un « Nuremberg pour l’Ukraine » et déclare : « Le moment viendra où chaque Russe apprendra toute la vérité sur ceux de ses concitoyens qui ont tué. Et le faire connaître dans le monde entier. Nous sommes maintenant en 2022. Et nous avons beaucoup plus d'outils que ceux qui ont poursuivi les nazis après la Seconde Guerre mondiale. » De quels nouveaux outils parle-t-il ?

Il parle essentiellement d’outils visuels. Comment les Ukrainiens ont-ils pu se convaincre matériellement, concrètement, de l'invasion dont ils allaient être victimes ? Par les premières images américaines du satellite Maxar, qui montraient cet incroyable convoi qui avançait extrêmement lentement, depuis la Biélorussie, et dont on a compris qu'il avançait vers Kyiv. Les images satellites, ce sont aussi celles qu’Elon Musk a permis aux Ukrainiens d'utiliser.

Ensuite, il y a les drones. Je crois que tout le monde aujourd'hui a compris qu'ils avaient plusieurs fonctions. Une fonction de surveillance : dans une tranchée, les Ukrainiens utilisent des drones pour anticiper les mouvements et les opérations de l’ennemi en surface. Une fonction criminelle, puisque ce sont des armes utilisées au quotidien et visant parfois précisément des personnes civiles. Une véritable course aux drones s'est mise en place dans cette guerre.

Enfin, il y a bien sûr les téléphones portables, massivement utilisés par les citoyens. 20 millions d’Ukrainiens utilisent ainsi une application multifonctions, DIIA, sur laquelle ils peuvent faire des démarches administratives, mais aussi alerter une instance proche de l'État-major ukrainien de l'approche d'un soldat ennemi sur le territoire, d'un bombardement, d'un crime qui vient d'être commis, ou d'une nécessité d'envoyer immédiatement des secours sur place.

Sur le plan judiciaire, le procureur général ukrainien a ouvert des enquêtes très rapidement, en parallèle de celles de la Cour pénale internationale, et avec le concours d’ONG, comme le Centre pour les libertés civiles, prix Nobel de la paix en 2022, ou de plateformes numériques d’enquête, comme Bellingcat, Eyewitness, Truepic. Ces structures ont déjà travaillé sur d'autres terrains de conflits, en Syrie, en Irak, en Tchétchénie. Bellingcat, en particulier, a une très forte expertise et sait réagir très vite : sa première enquête arrive tout de suite après la découverte des massacres de Boutcha [près de Kyiv], et c'est une enquête extrêmement solide.

« La valeur probatoire de l’image ne se construit que dans le cadre de la confrontation judiciaire. Aujourd’hui, leur viralité se déploie en amont du procès, dont le rôle est alors de les mettre à distance, de les contextualiser. »

Dans votre livre Filmer, juger. De la Seconde Guerre mondiale à l'invasion de l’Ukraine, vous parlez justement d’un « protocole de preuves » qui a commencé dès le début de la guerre en Ukraine. Ces images pourraient-elles servir de preuves si demain un grand procès international s’ouvrait contre l’envahisseur russe ?

Ce qui est très étonnant en Ukraine est la rapidité et la qualité du travail d'enquête mené. La difficulté maintenant repose sur le fait de croiser toutes ces sources pour que ce soit plus lisible et plus facile à conserver et à utiliser, le moment venu, dans un dossier judiciaire. Les applications dont j’ai parlé permettent d’authentifier les images envoyées par les citoyens, de vérifier leur légendage – le lieu, l’heure, la personne présente, la nature de l'événement, etc. – mais aussi de les conserver de manière pérenne et de les classer pour que ce soit utilisable. Donc tous ces travaux sont faits à plusieurs échelles, nationale et internationale.

La valeur probatoire de l’image ne se construit que dans le cadre de la confrontation judiciaire. À Nuremberg, à Jérusalem, les images des violences extrêmes perpétrées par les nazis provoquaient surtout un effet de sidération. Aujourd’hui, leur viralité se déploie en amont du procès, dont le rôle est alors de les mettre à distance, de les contextualiser. C’est une responsabilité majeure.

Historien et réalisateur, Christian Delage a enseigné à l'université Paris 8 et à la Cardozo Law School, à New York. Parmi ses films figurent Nuremberg, les nazis face à leurs crimes (ARTE, 2006) et 13 Novembre, des vies plus jamais ordinaires (Histoire TV, 2022). Il est l’auteur de L’Historien et le film, avec Vincent Guigueno, et de Filmer, juger. De la Seconde Guerre mondiale à l’invasion de l’Ukraine (Gallimard, 2018 et 2023). Il travaille actuellement sur l'héritage de Nuremberg dans la construction de la preuve des crimes dont l'Ukraine est victime depuis 2014.

NUREMBERG DANS JUSTICE INFO ET SUR RADIO FRANCE INTERNATIONALE

Retrouvez l’historien et cinéaste Christian Delage dans l’enquête signée Clémentine Méténier pour l’émission documentaire « La marche du monde », de Valérie Nivelon, sur Radio France Internationale (RFI) : Le Tribunal de Nuremberg est-il encore une référence pour l’Ukraine, Gaza ou la RDC ?

80 ans après le procès historique de hauts responsables nazis, comment s’inspirer de ce tribunal fondateur de la justice internationale pour combattre l’impunité dans les conflits armés en Ukraine, à Gaza ou encore en RDC ? Un Nuremberg pour l’Ukraine, Gaza ou la RDC est-il possible ?

Avec les participations de William Schabbas, professeur de droit pénal international et des droits de l’homme, Thierry Cruvellier, rédacteur en chef du site Justice Info, Rafaëlle Maison, professeure de droit international, et Reagan Miviri, avocat au sein de l’Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence.

Diffusion samedi 22 novembre sur RFI, à 15h10, et ensuite en podcast.