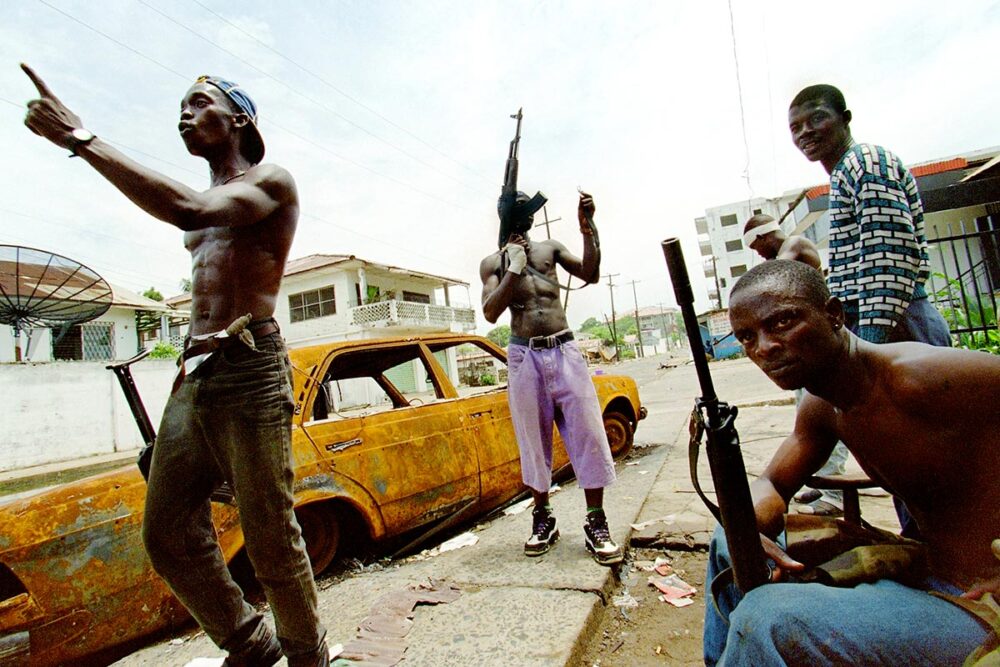

Ce mardi 14 octobre, la justice belge a finalement décidé qu’elle disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour renvoyer la Libérienne Martina Johnson, 55 ans, devant la cour d’assises de Gand, après onze ans d’une laborieuse enquête. La quinquagénaire est soupçonnée d’avoir commis des crimes graves durant la première guerre civile libérienne entre 1989 et 1996, alors qu’elle était une commandante présumée du Front patriotique national du Liberia (NPFL), un groupe rebelle proche de l’ancien président Charles Taylor.

« Il était temps évidemment et nous serons d’autant plus soulagés quand elle fera face à la cour d’assises », commente Luc Walleyn, avocat de deux parties civiles (50 et 52 ans), interrogé par Justice Info. Un troisième plaignant est, lui, décédé au cours de cette procédure qui a souffert d’importants retards et, possiblement, d’un manque de volonté des autorités belges.

Trois plaintes ont été déposées en Belgique à l’encontre de Johnson en 2012. Elle sera interpellée deux ans plus tard en région flamande où elle s’était établie juste avant la chute de Taylor en 2003. Ces plaintes visent notamment des exactions commises lors de « l’Opération Octopus » du 15 octobre 1992, soit l’assaut du NPFL sur Monrovia, la capitale du Liberia. Des centaines de civil et des humanitaires étrangers ont perdu la vie dans cette attaque. La quinquagénaire est accusée d’avoir elle-même perpétré des mutilations et des tortures sur ses compatriotes. Ce qu’elle conteste depuis son inculpation et son placement en détention provisoire en 2012, d’abord chez elle sous bracelet électronique, puis en liberté provisoire sous conditions strictes – elle ne peut notamment pas quitter le territoire – en 2015.

2022 : l’enquête se débloque

Il faut attendre 2022 avant que les autorités belges ne se rendent au Liberia pour y entendre des témoins sur commission rogatoire, au grand dam de la défense comme des parties civiles. Ces derniers craignaient le décès de témoins clé, à charge comme à décharge, 30 ans après la première guerre civile.

Puis « il y a eu une série de commissions rogatoires dans différents pays : aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Norvège, en Sierra Leone... pour rencontrer des témoins ou réunir des documents, du matériel photographique de journalistes ou des témoignages recueillis dans le cadre de la Commission vérité et réconciliation [du Liberia]. Pour récupérer aussi une partie du dossier de la cour spéciale internationale pour la Sierra Léone. Il y a deux ans, ils sont enfin allés entendre pendant plusieurs semaines une série de témoins au Liberia », se réjouit l’avocat des plaignants.

Selon nos informations, entre 30 et 40 témoins ont été entendus par les policiers envoyés sur place. La Belgique espérait pouvoir entendre Taylor sur ses relations avec Johnson, mais celui-ci a refusé cette entrevue. Entre ces différentes éléments d’enquête, les auditions de témoins issues de la Commission vérité et réconciliation et celles du dossier de la Cour pénale spéciale pour la Sierra Leone, le dossier d’instruction représente quelques 10.000 pages.

« Il était évident que ces commissions rogatoires devaient être exécutées, mes clients et moi-même étions très frustrés de ces longueurs. Nous avons fait pression plusieurs fois pour que cette mission au Liberia soit exécutée et c’est enfin fait », ajoute Me Walleyn.

L’avocat de Johnson, Jean Flamme, est moins dithyrambique, sa liste de 32 témoins n’ayant dit-il pas été prise en compte lors de cette mission. « Les témoins étaient prêts, mais ils n’ont pas été entendus », assure-t-il à la presse néerlandophone. Selon le pénaliste, les autres témoins sont « peu fiables » et ceux qu’il avait identifié auraient été à même d’attester que sa cliente se trouvait dans une autre région que celle où les crimes allégués ont été perpétrés.

Commissions rogatoires sans réponses

La Belgique avait lancé trois demandes de commission rogatoire aux autorités libériennes. Toutes étaient restées lettre morte de l’aveu du parquet fédéral en 2020. Ces demandes sans réponses en ont étonné plus d’un puisqu’en 2019, la France et la Finlande ont pu réaliser des enquêtes sur place dans le cadre d’instructions judiciaires ouvertes bien après l’inculpation de Johnson en Belgique.

L’inaction de la Belgique dans cette enquête serait le résultat de plusieurs facteurs. Tout d’abord le risque encouru par les policiers en se rendant dans un pays frappé par le virus Ebola, puis par la pandémie de Covid-19. Les frontières internationales ont été fermées et restreintes pendant de longs mois. Un procureur fédéral a également avancé un manque de moyens pour exécuter la mission, lors d’une audience à huis clos en cours de procédure.

L’équipe d’enquête belge dédiée à l’affaire Johnson était également limitée en personnel, selon une source proche du dossier. Qui plus est, ses membres ont été sollicités pour travailler sur les affaires terroristes qui ont frappé la Belgique à partir de 2016. A cela, il a fallu ajouter le temps pour traduire toutes les auditions en néerlandais, la langue de la procédure.

Crimes de guerre et crimes contre l’humanité

C’est désormais chose faite, et l’ensemble des éléments recueillis par les policiers et les magistrats a été exposé devant la chambre du conseil, une juridiction d’instruction au sein du tribunal de première instance de Gand, le 30 septembre dernier.

La Belgique peut traduire en justice des personnes soupçonnées de crimes et délits dans un pays étranger s’il est prouvé l’existence d’un lien durable avec le Plat Pays. Johnson est arrivée en 2002 à Gand, où elle s’est mariée avec un Belge d’origine libérienne et a eu un enfant. Ce lien existe donc.

Dans son réquisitoire, le parquet fédéral a demandé le renvoi de l’inculpée devant les assises pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Le procureur fédéral a aussi demandé son arrestation pour éviter toute tentative de soustraction à la procédure, selon une source proche du dossier. Le 14 octobre, « la chambre du conseil a renvoyé le dossier au parquet fédéral, qui saisira prochainement la chambre des mises en accusation en vue de renvoyer l’affaire devant la Cour d’assises de Gand. Les arguments de la défense, selon lesquels les poursuites étaient irrecevables, notamment en raison du dépassement du délai raisonnable, n’ont pas été retenus par la chambre du conseil », indique le parquet fédéral dans un communiqué. Il n’a pas été fait droit à sa demande d’arrestation.

La quinquagénaire souffrirait d’une grave maladie au foie, explique depuis des années Me Flamme. Un élément qui a, entre autres, été soulevé pour contester la demande d’arrestation. La décision finale de renvoi de l’affaire en procès, que toutes les parties attendent désormais, doit être prise dans les semaines qui viennent par la chambre des mises en accusation.