« Cette condamnation n'efface pas les souffrances, mais elle constitue un acte de reconnaissance. Elle est cette voix qui dit à la société colombienne et au monde entier que ce qui s'est passé était injustifiable et inhumain. Elle marque non seulement la fin d'un chapitre judiciaire, mais ouvre également une nouvelle page pour la mémoire, la justice et la paix dans notre nation. » C'est ainsi que le juge Camilo Suárez a introduit le premier des deux verdicts de culpabilité rendus la semaine dernière par la Juridiction spéciale pour la paix (JEP), le tribunal spécial issu de l'accord de paix colombien de 2016.

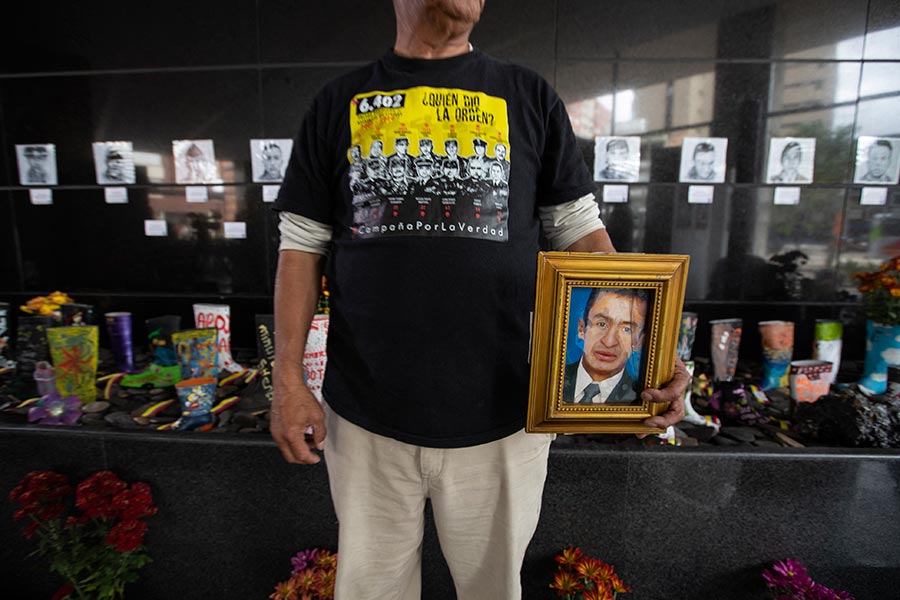

Le 16 septembre, la branche judiciaire du modèle de justice transitionnelle a condamné sept anciens dirigeants des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) pour plus de 20.000 enlèvements. Deux jours plus tard, dans une symétrie réfléchie, elle a fait de même avec 12 anciens militaires qui ont participé à 135 exécutions extrajudiciaires, connues des Colombiens sous l'euphémisme de « faux positifs », dans la région des Caraïbes.

Ces décisions sont historiques à plusieurs titres. Les 19 personnes condamnées ont reconnu leur responsabilité dans ces crimes lors d'audiences publiques émouvantes et ont présenté leurs excuses à leurs victimes, tant en public qu'en privé. Au cours de ce processus, les Colombiens ont vu Rodrigo Londoño, alias « Timochenko », le dernier commandant en chef des FARC, déclarer « J'ai ressenti du dégoût pour nos actions » et le colonel Héber Hernán Gómez Naranjo déplorer « les fruits maudits d'une alliance sombre » avec les paramilitaires. Ces anciens rebelles et militaires ont été reconnus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, les qualifications juridiques les plus graves au niveau international.

Cela en fait le résultat le plus tangible à ce jour de la formule de transition innovante en Colombie, qui privilégie la satisfaction des droits des victimes plutôt que les peines de prison. Si cette annonce a calmé de nombreuses inquiétudes qui avaient germé pendant la longue attente, elle laisse toutefois en suspens des questions cruciales, notamment celles de savoir dans quelles conditions les peines seront mises en œuvre et si cela répond au volet punitif que doivent avoir les sanctions. La légitimité à long terme de ces jugements auprès des Colombiens et la question de savoir si le modèle colombien continuera à servir de référence dans le monde – et d'exemple possible pour mettre fin à des conflits – pourraient dépendre de la réponse donnée à ces préoccupations.

« L'énorme gravité des crimes jugés »

Dans ses deux décisions, la section suprême de la JEP a validé les conclusions que les équipes dirigées par les juges Julieta Lemaitre et Oscar Parra avaient énoncées dans leurs actes d'accusation détaillés de 2021. Elle a souligné que les FARC ont kidnappé des milliers de personnes dans le but d'obtenir une rançon financière, de faire pression pour obtenir l'échange de guérilleros emprisonnés et de réaffirmer leur contrôle social et territorial, tout en leur infligeant des traitements dégradants pendant leur captivité et en causant d'énormes souffrances à leurs familles. Elle a également réitéré que les militaires ont tué des civils sans défense et vulnérables – d'abord des habitants du coin, puis des personnes amenées d'autres villes et trompées par de fausses offres d'emploi – afin de les faire passer pour des rebelles tués au combat, dans le but de gonfler leurs résultats.

Ces condamnations constituaient la pièce manquante de la formule transitionnelle innovante de la Colombie, qui met l'accent sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions à l'encontre des principaux responsables des crimes les plus graves et les plus représentatifs. Elle y parvient grâce à un système à deux volets et à des sanctions qui combinent deux types d'objectifs : la punition et la réparation. Les auteurs qui reconnaissent leur responsabilité, disent la vérité et réparent le préjudice causé à leurs victimes peuvent opter pour une sanction plus clémente, allant de 5 à 8 ans de restriction effective de liberté dans un cadre non carcéral, tandis que ceux qui choisissent de ne pas le faire encourent des peines plus longues et une incarcération.

Pour les anciens dirigeants des FARC, la JEP a imposé le seuil le plus élevé de cette sanction : 8 ans pendant lesquels ils doivent travailler sur des projets visant à réparer les dommages qu'ils ont causés. Elle en a décidé ainsi en raison de « l'énorme gravité des crimes jugés et de la position élevée de direction, de commandement et de contrôle que les personnes sanctionnées occupaient au sein de l'organisation armée, ce qui aggrave leur culpabilité et, par conséquent, leur responsabilité ». Les militaires, eux, ont été condamnés à des peines allant de cinq ans et demi à huit ans, étant donné que certains d'entre eux avaient déjà purgé une partie de leur peine.

Un retard inexplicable

Le premier résultat d’une procédure contradictoire devrait être connu en octobre. Après un an et quatorze audiences, une autre section du même tribunal décidera si le colonel Hernán Mejía, inculpé dans la même affaire des faux positifs dans les Caraïbes mais qui a choisi de ne pas reconnaître son rôle et de se soumettre à un procès contradictoire, sera condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison ou sera acquitté.

Ces jugements historiques sont rendus sept ans après l'ouverture de la JEP, un délai qui n'est peut-être pas long comparé au rythme de la Cour pénale internationale (CPI) ou des tribunaux des Nations unies tels que ceux du Rwanda ou de l'ex-Yougoslavie, mais qui est néanmoins difficile à comprendre pour un tribunal ayant déjà inculpé 251 personnes et qui, dans les dossiers d'enlèvements et de faux positifs, avait déposé ses premières accusations il y a quatre ans et demi.

En réalité, le délai entre le moment où ces mises en accusation collectives sont devenues définitives (ce que la JEP appelle les « résolutions de conclusions ») et les condamnations a été plus long que le temps qu'il a fallu aux équipes de la Chambre de reconnaissance pour enquêter et monter les dossiers. Un paradoxe, étant donné que les avantages du modèle colombien étaient, suivant les conseils de l'ancienne procureure internationale Louise Arbour, d'encourager les auteurs à avouer et à démêler les schémas de macro-criminalité plutôt que d'opter pour une approche au cas par cas, afin de raccourcir la procédure et d'obtenir des vérités judiciaires qui concernent davantage de victimes.

Des projets visant à réparer les dommages causés

La JEP a détaillé, pour la première fois, le fonctionnement de la composante réparatrice de ses sanctions. Les sept anciens dirigeants des FARC et les douze militaires condamnés, « au lieu de rester inactifs derrière des barreaux, (...) travailleront activement à la reconstruction du tissu social et à la réparation des dommages ».

Ils le feront dans le cadre de projets définis avec les victimes et liés à leurs crimes, que le tribunal qualifie de « cœur de la sanction spéciale ». Les anciens membres des FARC seront tenus de rechercher les personnes toujours portées disparues, de sensibiliser aux risques liés aux mines terrestres, de travailler à la restauration de l'environnement et de soutenir les initiatives de mémoire, notamment en installant des dalles en l'honneur des victimes d'enlèvements, à l'instar de ces pavés dorés qui commémorent dans les villes allemandes les personnes tuées pendant l'Holocauste. L'armée s'engagera dans des infrastructures communautaires, des programmes de mémoire et des projets de production avec ses victimes, notamment les peuples autochtones Wiwa et Kankuamo, et les Afro-descendants du Conseil communautaire de Kusuto MaGende. Selon les termes de la JEP, l'idée est de « travailler directement et durablement à la réparation des victimes », plutôt que de « subir une peine d'emprisonnement passive ».

Dans les deux cas, la JEP a accordé une réduction de la durée de la sanction. Les anciens rebelles ont été autorisés à déduire de leurs obligations de réparation le temps qu'ils avaient consacré à des actions réparatrices similaires avant leur condamnation. En appliquant une formule prévoyant un jour déduit pour deux jours passés dans le cadre de ces initiatives, la JEP a autorisé la plupart d'entre eux à déduire sept mois et l'un d'entre eux, Jaime Parra « El Doctor », onze mois. Certains militaires ont bénéficié de sanctions réparatrices plus courtes car ils avaient été incarcérés dans le cadre du système judiciaire ordinaire.

Pour toutes les personnes sanctionnées, ces avantages sont conditionnés à leur participation aux projets de réparation, à la poursuite de leur collaboration à la recherche de la vérité et à la non-rechute dans la criminalité – ce que l'accord de paix appelle le « régime de conditionnalité ». Selon la JEP, ses sanctions visent « non pas à favoriser les auteurs de crimes en réduisant leurs peines, mais à optimiser les droits des victimes dans un contexte de transition différent de celui de la justice punitive classique ».

Bien que la JEP se soit plainte des difficultés à financer ces projets et à coordonner leur mise en œuvre avec le gouvernement, d'autant plus au cours d'une année où la Colombie a perdu des millions de dollars d'aide internationale, elle a décidé de les créer à partir de zéro plutôt que de faire appel aux mesures de réparation collective résultant de l'accord de paix ou de la loi de 2011 sur les victimes, qui sont déjà en place. Il s'agit notamment de plans d’aide au retour des victimes et de réparations collectives, ainsi que des programmes de développement avec approche territoriale (PDET) qui ont été conçus avec 300.000 victimes et habitants des municipalités historiquement les plus touchées par la guerre.

« Il y a de nombreuses raisons pour choisir cette option : ces programmes concernent les régions où le conflit a eu le plus grand impact, ils sont déjà le résultat d'une consultation des communautés et des victimes, et ils sont le fruit d'un investissement considérable de l'État en temps et en ressources. Ces trois éléments ont déjà fait leurs preuves », explique Emilio Archila, ancien conseiller pour la mise en œuvre de l'accord de paix, qui a dirigé sa planification pendant quatre ans.

Dans quelle mesure les condamnés peuvent-ils se déplacer ?

Le plus grand doute réside dans la composante punitive de la sanction, que l'accord de paix qualifie de « restriction effective de liberté ». Il s'agit d'un terme ambigu qui visait à la différencier de la prison ordinaire tout en remplissant l'obligation de l'État colombien, en vertu du droit international et national, d'appliquer des sanctions efficaces pour ces atrocités.

Les deux sentences stipulent que les condamnés verront leurs « droits et libertés restreints ». Ils seront surveillés par un comité tripartite : le secrétariat exécutif de la JEP se chargera du suivi quotidien, la section du tribunal qui a prononcé les sentences assurera le suivi judiciaire et la mission spéciale des Nations unies en Colombie servira de garant. Cette surveillance s'effectuera par des visites sur place et à l'aide d'un « dispositif électronique non invasif (de type PDA) », doté de fonctions de géo-référencement et de géo-repérage pour alerter en cas de sortie d'un certain périmètre. Selon les termes du président Alejandro Ramelli, « il ne s'agit pas d'une formalité : ce sont des sanctions surveillées par la JEP et la communauté internationale, ainsi que par les communautés où ces peines sont exécutées ».

Bien que les verdicts affirment à plusieurs reprises qu'ils sont conformes aux normes internationales, ce dispositif soulève d'importantes préoccupations. La sentence prononcée contre les FARC fait état d'un « périmètre autorisé », mais ne précise à aucun moment en quoi il consistera. Cela contredit l'accord de paix et la loi procédurale de la JEP, qui lui ordonnait « d'établir concrètement les espaces territoriaux où les personnes sanctionnées seront situées pendant les périodes d'exécution et de respect des sanctions du système de justice transitionnelle, qui auront une taille maximale équivalente à celle des zones transitoires de normalisation » dans lesquelles elles avaient déposé les armes. La taille de ces zones était comprise entre 5 et 15 hectares.

En revanche, la décision rendue à l'encontre des militaires fournit plus de détails sur cette restriction, mentionnant l’extension des zones de désarmement et expliquant qu'« elles seront situées dans la municipalité la plus proche du lieu où se déroulera le projet de réparation » et qu'« ils ne pourront pas changer de ville ou de municipalité de résidence sans que cette juridiction en soit informée et ait donné son autorisation préalable ». S'ils n'ont pas de résidence, ils pourront se conformer aux mêmes conditions, dans une unité militaire.

Le manque de clarté concernant les restrictions, en particulier celles imposées aux anciens membres des FARC, signifie que la JEP risque de ne pas respecter son obligation selon laquelle « les peines prononcées (...) préciseront le contenu de la sanction, le lieu d'exécution de la sanction, ainsi que les conditions et les effets des sanctions pour les crimes non passibles d'amnistie ». Il n'est pas non plus clair si cette différence est conforme à la disposition procédurale selon laquelle le traitement pénal des agents des FARC et de l'État doit être « équitable, équilibré et simultané ».

En outre, aucune des décisions ne précise si les dispositifs de surveillance sont des bracelets portés sur le corps ou des bipeurs que les personnes concernées doivent porter sur elles, mais seulement qu'ils « doivent être utilisés de manière permanente jusqu'à la fin de leur sanction ». Le secrétariat exécutif de la JEP assumant la majeure partie du travail de surveillance, on ne sait pas non plus ce qui se passera lorsque le tribunal fermera ses portes en 2034 (en particulier avec toutes les sentences en attente).

Participation à la vie politique autorisée

Un droit que la JEP a décidé de ne pas limiter est celui de la participation politique, débat qui l'accompagne depuis que d'anciens guérilleros ont commencé à occuper des fonctions électives. En fin de compte, elle a décidé que les sanctions sont compatibles avec l'exercice de fonctions publiques, avec deux règles : l'activité politique ne peut être utilisée pour tenir des « discours négationnistes ou revictimisants » et, en cas de tension entre les deux, la sanction prévaudra. Cependant, en l'absence d'un périmètre clair, il n'est pas possible d'établir où peuvent avoir lieu les activités politiques compatibles avec la sanction. Étant donné que le tribunal a mis en balance la participation politique avec les sanctions spéciales en général et non avec les sanctions particulières qu'il a prononcées dans cette affaire, la manière dont l'incompatibilité sera définie reste en suspens, tout comme la question de savoir si celle-ci concerne les lieux physiques ou les horaires de travail pour les projets de réparation.

À court terme, cette décision profite aux anciens membres des FARC Julián Gallo et Pablo Catatumbo Torres, désormais sénateurs du parti Comunes en vertu des dispositions de l'accord de paix relatives à la participation politique, qui ont accordé dix sièges aux FARC au Congrès pour deux législatures (qui se terminent en juillet prochain), ainsi qu'à deux autres anciens chefs de la guérilla, Pedro Baracutao et Jairo Cala, qui sont également parlementaires et font l'objet d'autres poursuites. À long terme, cela leur permet à tous de se présenter aux élections de 2026.

L'héritage du modèle colombien

La manière dont cette restriction effective de liberté se traduira pour les 19 condamnés pourrait bien être déterminante pour la façon dont les sanctions imposées aux anciens membres des FARC et aux militaires seront perçues à long terme par les victimes et la société colombienne.

La tâche s'annonce difficile. Deux enquêtes, menées à cinq ans d'intervalle par les politologues Sandra Botero et Juan Carlos Rodríguez Raga, ont interrogé plus de 1.500 Colombiens sur le cas hypothétique d'une personne coupable d'homicide qui aurait été assignée à résidence et aurait travaillé dans le déminage humanitaire. Dans les deux scénarios, un plus grand nombre de personnes interrogées ont privilégié une approche punitive avec une peine de prison plutôt qu'une sanction plus légère mais axée sur la réparation.

Des avertissements sont également venus de l’étranger. Karim Khan, le procureur (aujourd'hui suspendu) de la CPI, a déclaré dans l'« accord de coopération » par lequel il a clos son enquête préliminaire sur la Colombie en 2021 qu'il pourrait revenir sur sa décision en cas de « changement significatif de circonstances ». Parmi les scénarios contre lesquels il a mis en garde figure « l'application de sanctions pénales efficaces et proportionnées, de nature punitive et réparatrice ».

Pour ajouter à la complexité, à huit mois des prochaines élections présidentielles, les sanctions de justice transitionnelle pourraient à nouveau devenir un sujet controversé. L'ancien président Álvaro Uribe, récemment condamné en première instance pour avoir soudoyé des témoins, a relancé ses attaques contre la JEP, l'accusant de forcer les militaires à « admettre des crimes qu'ils n'ont pas commis » et proposant pour eux un réexamen dans le système judiciaire ordinaire, avec des peines pouvant aller jusqu'à cinq ans.

C'est peut-être des réponses apportées par le tribunal spécial à ces questions que dépendra, comme l'a déclaré la juge Ana Manuela Ochoa – une Kankuama, comme beaucoup de victimes de faux positifs – avant de ranger symboliquement le deuxième jugement dans un sac à dos indigène : « La justice transitionnelle et prospective mise en œuvre par la JEP ne sert pas seulement à répondre au passé, mais aussi de point de départ pour promouvoir des réformes et garantir la non-répétition de la violence. »

Les 7 dirigeants des FARC condamnés à 8 ans

- Rodrigo Londoño, alias Timochenko

- Pablo Catatumbo Torres

- Pastor Alape Lascarro

- Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez

- Rodrigo Granda

- Jaime Alberti Parra, alias Medico ou Mauricio Jaramillo

- Julián Gallo, alias Carlos A Lozada

Les 12 membres de l’armée nationale condamnés

- Guillermo Gutiérrez Riveros, major (8 ans)

- Heber Hernán Gómez Naranjo, colonel (6 ans et 5 mois)

- Efraín Andrade Perea, sergent (6 ans et 1 mois)

- Manuel Valentín Padilla Espitia, sergent (8 ans)

- Carlos Andrés Lora Cabrales, lieutenant (5 ans et 10 mois)

- Eduart Gustavo Álvarez Mejía, sous-lieutenant (8 ans)

- José de Jesús Rueda Quintero, sergent (6 ans et 11 mois)

- Elkin Leonardo Burgos Suárez, sous-lieutenant (5 ans et 7 mois)

- Elkin Rojas, caporal (6 ans et 1 mois)

- Juan Carlos Soto Sepúlveda, soldat (6 ans et 7 mois)

- Yeris Andrés Gómez Coronel, soldat (7 ans et 7 mois)

- Alex José Mercado Sierra, soldat (6 ans)