« Pourquoi moi, alors que j’étais médecin, un leader social, une personne qui rendait service à une communauté qui implorait ma libération puisque j’étais le seul à faire des échographies ? » La question posée par Guillermo León Molina, chirurgien qui dirigeait l’hôpital de Supía lorsqu’il a été enlevé en 1998 par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), a résonné dans l’auditorium de l’université Eafit de Medellín, dans le centre de la Colombie.

Quelques minutes plus tard, Ovidio Mesa, connu sous le nom d’ « Anderson » au sein du groupe rebelle, a revendiqué la responsabilité de ce crime. « Vous avez été enlevé sous mon commandement », a-t-il déclaré, expliquant que Molina avait été kidnappé en raison de ce qu’il a qualifié d’ « informations erronées » concernant sa prétendue solvabilité financière. Il a admis qu’ils avaient quand même demandé une rançon à sa famille et qu’après avoir reçu le paiement et l’avoir libéré au terme de quatre mois de captivité, ils avaient ensuite enlevé sa fille Lina María, âgée de 16 ans, afin de leur demander une nouvelle rançon. « Une mineure kidnappée, surveillée par des hommes armés, comme un objet marchandable en échange d’argent », a-t-il déclaré. « Cela me pèse qu’en tant que commandant, je n’ai jamais pris en considération la dimension humaine. »

Martín Cruz Vega, « Rubín Morro » lorsqu’il était membre des FARC, a ensuite déclaré à Molina qu’il connaissait bien la ville de Supía. « Je connais la pauvreté qui y règne, le prix d’un billet de bus pour Pereira ou Manizales. C’était, comme le dit don Guillermo León, un dommage social aux répercussions humaines considérables », a-t-il déclaré, énumérant la liste des torts irréparables causés à la famille Molina : la tromperie qui a conduit à un deuxième enlèvement de deux mois, leur déplacement forcé, la suspension de son activité médicale, l’impuissance d’une communauté privée de soins de santé de base qu’elle payait, y compris avec des mangues et des poulets. « Nous avons reporté notre colère sur nos propres voisins », a-t-il admis.

Cet échange illustre un nouvel aspect de l’enquête sur les enlèvements qui progresse depuis cinq ans au sein de la Juridiction spéciale pour la paix (JEP), le bras judiciaire de la justice transitionnelle colombienne issue de l’accord de paix de 2016, mais qui n’est pas encore visible pour la plupart des Colombiens.

Il y a trois ans, lorsque des dizaines de victimes d’enlèvements se sont retrouvées face à face, et en public, pour la première fois avec d’anciens dirigeants des FARC, ces derniers ont reconnu leur « sauvagerie » et leur « niveau d’inhumanité ». Mais bien qu’ils aient approuvé et appliqué ce qu’un des inculpés a qualifié de « politique maudite des enlèvements », ils ont souvent été incapables de répondre aux questions précises posées par leurs victimes, telles que les histoires racontées par un père au sujet de son enfant ou l’endroit où se trouvait un proche qu’ils n’avaient jamais libéré.

Aujourd’hui, alors que c’est au tour des commandants des structures régionales de la guérilla, également inculpés comme « principaux responsables » de ces crimes, d’affronter leurs victimes dans le cadre du processus judiciaire, leurs réponses se confrontent à la souffrance et aux expériences de ceux qu’ils ont kidnappés ou de leurs proches. Après tout, ce sont eux qui ont donné l’ordre concret d’enlever quelqu’un, qui les ont retenus captifs dans leurs unités ou qui ont donné des instructions par radio sur le sort qui les attendait. De nombreuses questions restent encore sans réponses, mais cette proximité permet un dialogue que les victimes pensaient impossible il y a encore quelques années.

« Quarante ans trop tard »

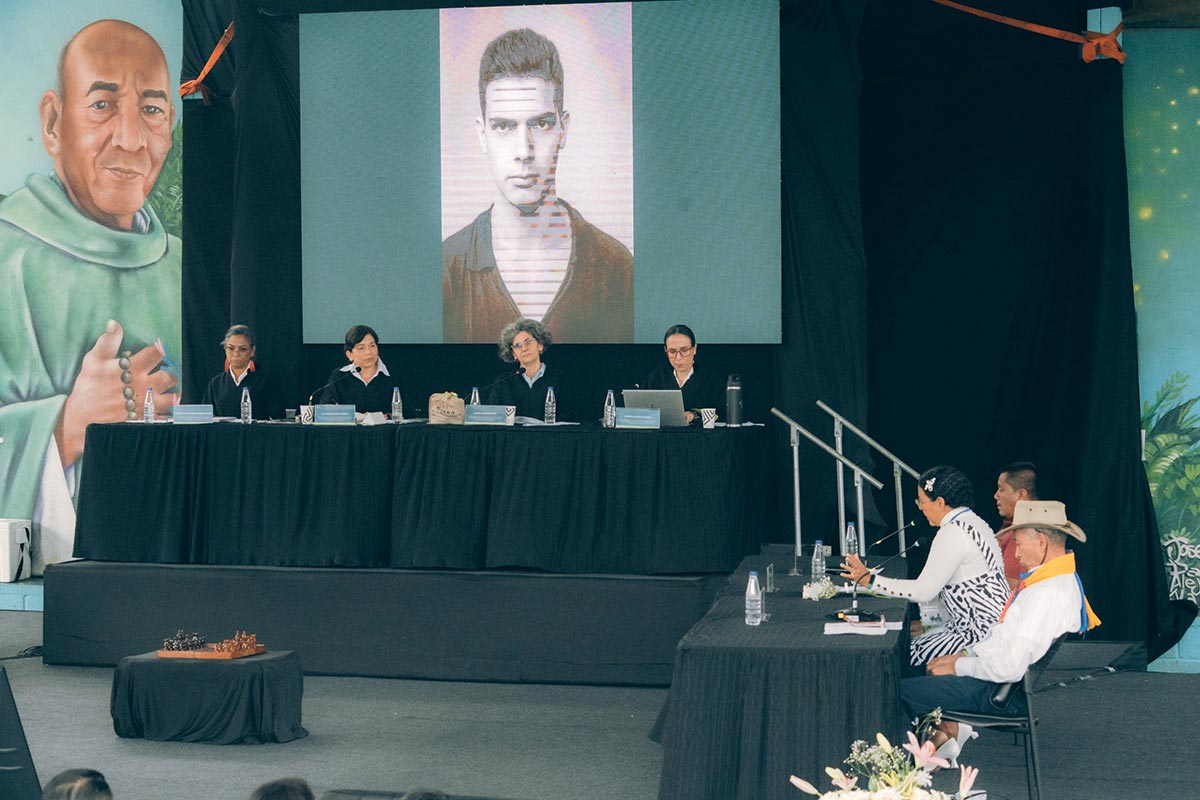

L’un après l’autre, sept hauts commandants du Bloc nord-ouest des FARC, qui opérait dans les montagnes escarpées de l’ouest et du centre des Andes, ont reconnu leur rôle dans ce que la JEP a qualifié de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Devant une centaine de victimes, d’abord dans le village montagneux de Caicedo, puis à Medellín, ils ont reconnu avoir commis des enlèvements pour financer la guerre, forcer le gouvernement à libérer des rebelles emprisonnés et affirmer leur contrôle territorial. En d’autres termes, les trois politiques criminelles des FARC identifiées par la juge Julieta Lemaitre et son équipe dans le macro-dossier sur les enlèvements, l’un des crimes les plus emblématiques commis pendant ce conflit armé qui a duré plus d’un demi-siècle.

« Je suis coupable d’avoir mis en œuvre ces politiques. Je reconnais tous les dommages causés à ceux que nous avons kidnappés : les mauvais traitements, la mauvaise nourriture, les projets de vie tronqués, les nombreuses personnes disparues qui ne sont jamais revenues chez elles. Combien d’enfants ont attendu leur père ou combien de pères ont attendu leur enfant, combien de mères ont dû jouer le rôle de père et de mère pour faire vivre leur famille », a déclaré Rodolfo Restrepo, qui a été combattant rebelle pendant quatre décennies sous le nom de guerre « Victor Tirado ».

À travers des discours préparés et des réponses spontanées, les sept inculpés ont répondu aux préoccupations et aux demandes de quinze victimes. Certains l’ont fait de manière assez mécanique, comme s’ils cochaient une liste d’obligations légales – « nous avons commis des crimes qui ne peuvent être amnistiés », « il s’agissait d’actes de la plus haute gravité », « je tiens à reconnaître avec force ma responsabilité dans la chaîne de commandement ». D’autres, comme Restrepo, l’ont fait en regardant leurs victimes dans les yeux, en reconnaissant des vérités cruelles telles que « nous avons enlevé beaucoup de pauvres, nous les avons torturés, nous les avons fait souffrir, eux et leurs familles, pour finalement découvrir qu’ils n’avaient rien pour payer, ce qui signifiait que nous devions soit les faire disparaître, soit les libérer ». Ils ont dit des vérités qui sont évidentes pour les Colombiens, mais difficiles à exprimer pour d’anciens membres des FARC, comme le fait que ces crimes leur ont fait perdre toute légitimité. Comme le dit Cruz Vega, « j’ai atteint cette civilité avec 40 ans de retard ».

De telles audiences publiques sont encore inhabituelles en Colombie. Ce n’est que la quatrième fois que d’anciens dirigeants ou membres des FARC s’adressent publiquement à leurs victimes pour reconnaître leur responsabilité dans au moins 21.396 enlèvements commis entre 1990 et 2015. Reconnaître leurs crimes est l’une des conditions fondamentales - avec la vérité et la réparation pour leurs victimes - pour bénéficier d’une peine plus clémente de 5 à 8 ans dans un cadre non carcéral, au lieu d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans. La première audience publique a eu lieu il y a trois ans à Bogotá, lorsque Rodrigo Londoño, alias « Timochenko », dernier commandant en chef des FARC, a déclaré : « Je ressens du dégoût pour nos actions. » Il a été suivi par dix anciens commandants du Commandement central conjoint à Ibagué, en mai 2024, et sept commandants du Bloc occidental à Cali, en novembre dernier. Quatre autres structures régionales des FARC doivent encore le faire.

« Une blessure que je porte dans mon âme et qui ne guérit pas »

Avec émotion et dignité, les quinze victimes ont pu exprimer les peurs et les traumatismes les plus profonds laissés par leur enlèvement. Luis Honorio Pacheco, un soldat qui a été retenu captif pendant trois ans, a déclaré que toutes les lettres envoyées par ses proches ne lui avaient pas été remises et que, deux décennies plus tard, il faisait encore des cauchemars où les FARC allaient le tuer. Le policier Máximo Quiroz a confié qu’ils dormaient ligotés près de champs de mines et a utilisé l’expression « camp de concentration » pour parler des lieux de captivité que les ex-FARC appellent « commissions de soins ».

Le leader autochtone Darío Arias Domicó a raconté comment les rebelles ont accusé son père Solangel, gouverneur de la réserve Embera Katío d’Alto Sinú, d’être un collaborateur des paramilitaires avant de le torturer et de l’assassiner. Ironiquement, les paramilitaires l’avaient également accusé dans leur cas de collaboration avec la guérilla, et avaient assassiné un an plus tôt son beau-frère, Kimy Pernía. Nicolás Humberto Duque a déclaré que sa femme avait dû « négocier ma libération comme on le ferait pour un sac de pommes de terre, et non pour le père de nos enfants âgés d’un an et trois ans ».

Beatriz Carmona a raconté la triple tragédie qui a frappé sa famille en juillet 1996, lorsque les FARC ont enlevé Reinaldo, Daniel et Albeiro Correa, trois frères qui travaillaient dans une entreprise de construction civile à Mutatá. L’aîné avait 22 ans et le plus jeune, son compagnon, venait d’avoir 18 ans. Les trois hommes, qui fréquentaient trois cousines, étaient à quelques semaines de voir naître leurs enfants presque en même temps. Daniel avait cousu les couches en tissu qu’ils allaient utiliser. « Je vous demande de toutes mes forces, avec toute la douleur que j’éprouve, de nous indiquer où se trouve l’endroit où leurs corps ont été abandonnés », a supplié Beatriz, qui n’a appris que cette année qu’ils avaient été assassinés le jour de leur enlèvement.

Ces souffrances étaient toutes si intenses, souvent privées et, jusqu’à présent, peu reconnues par leurs auteurs. Selon les mots du policier Máximo, « dans ma famille, nous ne parlons jamais de mon enlèvement : c’est, comme le chantait Diomedes Díaz, une blessure que je porte dans mon âme et qui ne guérit pas ».

Des vérités fragmentaires qui émergent

Alors que l’affaire est passée de l’inculpation des dirigeants nationaux des FARC en 2021 et de l’audience publique en 2022 à des accusations contre leurs commandants régionaux, elle a perdu en visibilité médiatique, mais a gagné en proximité.

Cruz Vega a demandé à prendre la parole pour reconnaître avoir ordonné l’enlèvement de chauffeurs routiers comme Luis Eduardo Flórez afin de les forcer à transporter des rebelles armés et des armes dans leurs camions. « Je reconnais aujourd’hui que nous les avons contraints à effectuer des travaux forcés contre leur gré et que cela n’aurait pas dû se produire. Cela leur a valu d’être stigmatisés, car les gens ont commencé à dire qu’ils collaboraient avec la guérilla. J’assume le fait d’avoir donné cet ordre », a-t-il déclaré.

Des mea culpa ont été prononcés pour des enlèvements dont les victimes directes n’étaient pas présentes, comme le célèbre cas du caporal de police José Norberto Pérez. Les FARC l’ont retenu en otage malgré les appels publics à la clémence lancés par Andrés Felipe, son fils de 12 ans atteint d’un cancer en phase terminale. Il est mort sans avoir obtenu de réponse à ses supplications et, trois mois plus tard, les FARC ont assassiné son père. Au début de l’audience, plusieurs anciens chefs rebelles se sont justifiés en affirmant qu’ils avaient soulevé son cas auprès de leurs supérieurs, mais que « Iván Márquez » - le négociateur en chef des rebelles à La Havane qui a fini par abandonner l’accord de paix et reprendre les armes - avait ordonné de ne pas le libérer. Avec plus d’autocritique, Jesús Mario Arenas, également connu sous le nom de « Marcos Urbano », a reconnu : « Nous n’avons pas fait beaucoup d’efforts pour insister sur le fait qu’il pouvait partir, nous en portons la responsabilité. » Après une pause, il a ajouté : « Ce sont ces convictions inébranlables dans la guerre qui conduisent à des tragédies. »

Le cadre de la première journée d’audience était hautement symbolique. Non seulement il s’agissait de la première audience tenue dans une petite municipalité ravagée par la guerre et désormais connue pour sa culture de non-violence, mais c’était aussi là que les FARC ont enlevé le gouverneur Guillermo Gaviria et son conseiller pour la paix, l’ancien ministre de la Défense Gilberto Echeverri, en 2002. Les deux hommes s’étaient rendus sur le petit pont à l’entrée de la ville dans le cadre d’une marche pacifique pour demander aux guérilleros de permettre aux paysans d’emprunter la route reliant la ville au reste du pays pour qu’ils puissent vendre le café qu'ils produisaient. Après un an de captivité, les FARC les ont tués tous les deux, ainsi que huit soldats.

« Ces stigmates de la violence sexuelle nous hantent »

Lors de ces audiences régionales, les commandants locaux reconnaissent des comportements qu’ils avaient auparavant minimisés. Tout d’abord, ils admettent qu’ils ont torturé et maltraité les personnes enlevées et qu’ils ont fait souffrir leurs familles. Plus récemment, notamment dans le colisée de Caicedo, avec les portraits peints de Gaviria et Echeverri en toile de fond, ils ont commencé à reconnaître de manière sans équivoque que de nombreuses victimes ont subi des violences sexuelles pendant leur captivité.

Rolando Chica a raconté la prise de contrôle par la guérilla du hameau rural de Puerto Libertador où il était policier en 2006 et comment cela a conduit, selon ses propres termes, à « la destruction de ma vie ». « Regardez toute la souffrance que j’ai endurée », leur a-t-il lancé, avant de leur dire, d’une voix brisée, qu’il avait été violé à plusieurs reprises, pour être ensuite stigmatisé dans l’institution publique où il travaillait et dont il a été renvoyé sans aucune explication.

Ángela Damaris Díaz a raconté un calvaire de 24 heures au cours duquel elle a été violée par au moins trois hommes, simplement parce qu’elle avait eu un enfant avec un policier de son village d’Argelia. « J’ai gardé le silence pendant plus de 20 ans. Je ne voulais pas que quelqu’un le sache, j’avais trop honte. J’ai passé ces 20 années dans la solitude, à surprotéger ma fille pour qu’elle ne subisse pas le même sort que moi », leur a-t-elle déclaré.

Bien que de nombreux ex-membres des FARC continuent d’affirmer que les violences sexuelles étaient interdites au sein de la guérilla et que ceux qui les commettaient étaient exécutés, aujourd’hui ils admettent de façon plus claire qu’elles ont bien eu lieu. « Pour moi, c’est difficile d’accepter le viol parce que j’ai rejoint les rebelles en quête d’un idéal, mais la guerre nous a transformés. J’ai honte que nos hommes, miliciens ou guérilleros, aient commis cela à Argelia, un village dont nous avions le contrôle total », lui a répondu Jesús Mario Arenas. « Ces stigmates nous hantent. »

« On vous a laissé partir assez rapidement »

Malgré ces avancées, il y a eu aussi des moments où les accusés ne semblaient pas comprendre l’ampleur des souffrances qu’ils avaient causées.

Avec les gestes d’un orateur, comme s’il avait préparé ce moment toute sa vie, le procureur Milton Rodríguez a raconté comment il avait été enlevé alors qu’il se rendait en voiture à Cañasgordas pour enquêter sur un féminicide. Il avait été choisi au hasard à un poste de contrôle illégal, dans ce que les FARC appelaient des « expéditions de pêche miraculeuses », mais lorsqu’ils ont réalisé qu’il était fonctionnaire, ils ont décidé de le garder pour forcer un échange. Il a été retenu captif pendant un mois et a vécu pendant des années dans la peur à cause de sa décision, motivée par son éthique personnelle, de ne pas obéir à l’ordre de transmettre un message aux médias. Cette peur l’a empêché d’occuper un poste qu’il avait obtenu à l’issue d’un concours public, car il craignait d’être affecté dans une ville contrôlée par les rebelles.

« Je veux que vous reconnaissiez que mon enlèvement a eu lieu parce que j’étais procureur et fonctionnaire, que vous avez porté atteinte à l’administration de la justice dans ce territoire, que vous avez volé l’ordinateur contenant le dossier sur lequel je travaillais », leur a-t-il dit, soulignant qu’il était un humble professionnel qui avait travaillé dur pour obtenir son diplôme universitaire. Visiblement bouleversé, il a également réfuté la version avancée par l’un des accusés, selon laquelle il aurait été enlevé en raison d’une décision qu’il avait prise en tant que juge à Urabá de libérer un groupe de rebelles qui ont ensuite été tués par les paramilitaires.

Yoverman Sánchez, anciennement « Manteco », a commencé par reconnaître son rôle dans l’enlèvement de Milton. « Je suis le principal responsable de votre enlèvement, car il a été perpétré par mon bras droit. Je reconnais que nous avons mis fin à votre tranquillité d’esprit, que nous avons porté atteinte à votre carrière professionnelle et causé du tort à votre famille », a-t-il déclaré. Mais il a ensuite ajouté qu’il « ne pouvait pas reconnaître » que le procureur Rodriguez avait été déclaré cible militaire, même s’il pouvait imaginer sa peur. Après un monologue surréaliste sur la manière dont les acteurs de la justice en Colombie re-victimisent de nombreuses victimes et après une contre-question de la juge Marcela Giraldo sur le fait que leur victime dément avoir jamais été juge, Sánchez a déclaré que ce n’était pas vrai. « Mais Milton, vous avez bien travaillé à Turbo [une ville de la région d’Uraba] en 1997 », lui a-t-il lancé, laissant planer cette fausse accusation. Il lui a ensuite répondu : « On vous a laissé partir assez rapidement », comme si la souffrance d’une victime d’enlèvement ne pouvait se mesurer qu’en années et non en mois.

Un jeu d’échecs et une boîte en bois

Au milieu de tant de souffrances, il y a eu aussi des moments de catharsis. Le sergent Heriberto Aranguren a raconté comment il a été enfermé avec quatre autres soldats pendant deux ans dans ce qu’il a décrit comme une « boîte en bois » de trois mètres carrés. Un espace si exigu, a-t-il expliqué, qu’il créait des conditions très difficiles d’hygiène et de cohabitation, jusqu’à ce que tous ses compagnons d’infortune soient libérés, à part lui à cause de son grade.

Sa stratégie intime de résilience à cette époque, mais aussi plus tard lorsqu’il a été emmené dans le groupe du gouverneur de l’État, Gaviria, et de l’ancien ministre, Echeverri, consistait à sculpter des jeux d’échecs. Il en a créé plus d’une centaine. L’un d’eux, avec ses pièces brunes brillantes fabriquées en bois de chonta, se trouvait entre lui et les sept accusés auxquels il s’adressait, dédicacé par ses compagnons d’enlèvement assassinés. « Ce jour-là, quand je me suis retrouvé seul, je n’arrêtais pas de me demander pourquoi, mon Dieu, pourquoi ? Ce n’était pas pourquoi, mais plutôt pour quoi. Et cette raison, c’est d’être ici aujourd’hui pour vous raconter ce qui m’est arrivé. »